Nato a Orsogna il 18 giugno 1809 da Luigi e Concetta Didone, famiglia di nobili sentimenti religiosi, nipote di d. Filippo Parladore, arciprete per 40 anni della chiesa di S. Giovanni. Il giovane Livio fu iscritto al Seminario diocesano di Chieti, allora sotto la direzione di Mons. Cernelli e poi di Mons. Saggese, dove si distinse per la viva intelligenza, meritando la lode generale. Ivi insegnava anche il sacerdote orsognese d. Ignazio de Innocentiis. Terminato il percorso di studi, vestì l’abito talare. Già Mons. Cernelli Metropolita di Chieti, gli pronosticava il futuro insegnamento presso quell’istituzione. Mons. Saggese scelse Livio come Professore di Teologia dogmatica presso il Seminario teatino e Canonico del Capitolo della Cattedrale. Insegnante di grande acume, riuscì a infondere agli allievi tutto quell’acume scientifico per interpretare la Dottrina cattolica. Nel frattempo a Roma si stava per nominare d. Livio come vescovo, ma Mons. Saggese fece ritardare tale nomina di 2 anni, affinché potesse completare la sua opera al Seminario.

24 novembre 2025

10 novembre 2025

Il pittore Camillo De Innocentiis di Chieti (1827-1919) e le sue opere.

Il pittore Camillo De Innocentiis di Chieti (1827-1919) e le sue opere.

di Angelo Iocco

Prospettiva

della piazza Mazzini di Orsogna dal viale Trento e Trieste. Primi del ‘900,

qualche anno dopo la realizzazione del dipinto di de Innocentiis

Nel 1847 espose un

gruppo di acquarelli con soggetti arabi[4].

Nel 1909 donò 5 lire

per l’obolo di S. Pietro raccolto dalla rivista La Civiltà cattolica[5]. Nel 1918 donava per lo stesso motivo, 10 lire[6].

Fu amico e

corrispondente del filosofo Bertrando Spaventa di Bomba[7].

Era amico dell’Avv.

Camillo De Attiliis[8]

e del sindaco e storico Cesare De Laurentiis. Il fratello di Camillo, Francesco

De Innocentiis, era membro della giunta comunale, nonché direttore della Cassa

di Risparmio di Chieti[9].

Il De Laurentiis nativo di Chieti (1865-1927) fu un politico e storico. Nato a Chieti e morto a Firenze (1865-1927). Instancabile, appassionato e acculturato ricercatore-storico della sua Chieti. Scrisse diversi “Quaderni” manoscritti, oggi conservati presso la Biblioteca Provinciale “A.C. De Meis”, densi di informazioni tuttora molto utili per gli studiosi. Il Consiglio Comunale di Chieti nel 1888 affidò a Cesare De Laurentiis il compito di riordinare le antiche scritture (dal 1461 al 1826) esistenti nell’archivio, riguardanti le vicende storiche della Città. Però, per cause non conosciute, antecedentemente al 1985, la busta n. 128 che conteneva gli atti più antichi, è andata dispersa. Dedicò la sua vita alla rivalutazione della sua Chieti ricoprendo più volte l’incarico di sindaco. Contribuì all’accoglienza di Gabriele d’Annunzio quando nel 1904 al Teatro Marrucino rappresentò la prima abruzzese de la Figlia di Jorio; ad organizzare la 1° Mostra dell’arte antica abruzzese tenutasi a Chieti nel 1905; ad accogliere ed ospitare il Re Vittorio Emanuele III° e la consorte, Regina Elena Petrovich, principessa di Montenegro, venuti a Chieti per l’inaugurazione della Mostra dell’arte antica abruzzese e, in concomitanza, all’inaugurazione della linea tranviaria che collegava la città alta con Chieti Scalo. È stato un grande personaggio di spicco per Chieti e profuse molte energie e beni personali per la valorizzazione della città, andrebbe ricordato di più.[10]

L’attività artista di

Camillo, fervente patriota e legato a quei sentimenti di acculturamento regionale,

voluti da Francesco Vicoli con la rivista Album pittorico letterario abruzzese

(1859-60), e prima di lui da Pasquale De Vergilii con la rivista Giornale

abruzzese di lettere, scienze e arti, ambedue riviste create sulla falsariga

delle napoletane Poliorama pittoresco e Napoli nobilissima, si concentra proprio

con alcuni disegni pubblicati nell’Album pittorico letterario[11].

Come avevamo detto all’inizio del capitolo, egli aveva studiato presso il

Palizzi, e quando aveva raggiunto la maturità, negli anni ’60 dell’800 egli

dava lezioni di disegno ai fratelli Francesco Paolo e Quintilio Michetti come privatisti, i quali studiavano anche presso i pittori Marchiani di Ortona,

residenti a Chieti, dove avevano impiantato la loro litografia[12],

apprendendo da loro quella grazia per il naturalismo, e quella ieraticità

candida verso la raffigurazione del sacro e dei santi, che successivamente il

Michetti modificherà e connoterà con accenti modernisti nei primi del

Novecento.

|

| Veduta di Orsogna, di Camillo De Innocentiis – olio su tela- collez. privata |

Purtroppo del De Innocentiis attualmente non resta granché, se non delle pitture di collezione privata. Tra di questi, per gentilezza di Marco Jajani che mi ha fornito una fotoriproduzione, figura una magnifica veduta di Orsogna in prospettiva dalla via del tratturo (attuale viale Trento e Trieste) in direzione della Piazza. Il dipinto fu realizzato negli anni ’80 dell’800, e lo dimostrano la presenza di casa Vozzo sull’attuale via L. Parladore, e la facciata della chiesa di S. Rocco sulla destra, frutto dei restauri voluti dall’ing. Filippo Santoleri orsognese. Qualche licenza poetica qua e là, ad esempio la veduta della Majella all’orizzonte del viale, appositamente spostata, altrimenti non visibile perché occultata dal torrione del castello Colonna, andato distrutto nel 1943-44, che tanto impressionò il Michetti per la sua tela de La figlia di Jorio, dipinta a Orsogna.

D. Ignazio De

Innocentiis di Orsogna, era zio del nostro Camillo.

Scrisse componimenti, insieme a Francesco Auriti di Guardiagrele, Raffaele de Novellis di Alanno, Antonio D’Orazio e Francesco Vicoli nella Raccolta di prose e poesie varie scritte nell’infausta circostanza della morte dell’Avv. D. Felice Scoperta[13], avvenuta a Chieti il 14 gennaio 1849, Chieti, tip. F. Vella, 1849.[14]

18 ottobre 2025

Innocenzo Giammaria, pittore sannita nell’Abruzzo frentano.

Innocenzo

Giammaria, pittore sannita nell’Abruzzo frentano

Questo pittore nacque

nel 1884 a Colle Sannita (provincia di Benevento) e morì nel 1969 a Roma. Poco

si sa della sua attività in Abruzzo, è

censito tra Lanciano e Castel Frentano tra i primi del Novecento e gli anni

Trenta. Di lui ha scritto Matteo Del Nobile nel libro “L’Arciconfraternita del Rosario a Castel Frentano”, Castel

Frentano 2015, sostenendo quanto segue:

“…La chiesetta della

Congrega del Rosario di Castel Frentano, accanto la chiesa madre, aveva

necessità di ornamenti nelle volte a botte lunettata, completamente spoglie. In

quei tempi era attivo in paese il pittore Giuliano Crognale, che ebbe la

commissione di dipingere dai confratelli:

“Della nuova chiesa parla anche il pittore castellino Giuliano Crognale:

«Nel 1824 venni richiesto di dipingere da cima a fondo con figure ed ornati tutta la chiesa del Rosario di Castel Nuovo eretta da quei confratelli che ne compongono la congrega. Mi negai sulle prime ripensando alla grande difficoltà nella esecuzione di un’opera superiore alle mie forze, memore del precetto oraziano di non intraprendere opere cui sostener non possono i propri òneri. Ma, alle reiterate premure ed impulsi dei componenti quella pia sodalità, fattomi coraggio e col concorso di alcune belle stampe di dipinti eseguiti da illustri maestri ed assumendo per gli ornati un collaboratore, eseguii e diedi compimento nello spazio di otto mesi al mio pittorico lavoro che fu dai confratelli e dal pubblico ben accolto e compatito».

6 ottobre 2025

Taddeo Salvini architetto abruzzese di Orsogna, la costruzione del teatro comunale e alcune vicende sociali dell’800.

Taddeo Salvini architetto abruzzese

di Orsogna, la costruzione del teatro comunale e alcune vicende sociali

dell’800.

di

Angelo Iocco

Tornando al teatro, esso è legato alla storia del palazzo municipale, collegato mediante un’appendice che affaccia su via Roma. Nel 1744 fu costruita la nuova casa dell’Univerasità orsognese[1]. Precedentemente l’area del teatro-palazzo comunale era occupata da case private, un trappeto, una taverna e un giardino[1]. Nella taverna si riuniva il Parlamento cittadino con i capi-famiglia, per discutere le delibere, le decisioni più importanti per pagamenti, azioni varie, emergenze, al suono di una campana. Per ovviare alle modeste dimensioni, i convenuti sedevano su dei palchi ligneo montati appositamente. Si decise dunque, da lì in poi, con l’avanzare della cultura illuminista francese, di costruire un teatro vero e proprio. E dalle delibere del 1790 iniziarono ad essere fatte le prime proposte. Vennero stipulati i primi contratti con le compagnie, ma non sappiamo quali fossero, né di che natura fossero gli spettacoli, ma dai bilanci, si ricava che gli spettacoli non procuravano successo, né sufficienti introiti per le spese di gestione, anzi le deputazioni teatrali finivano indebitate[2]!

La

storia vera e propria del teatro civico, come si presenta oggi, risale alla

prima metà dell’800, quando sulla scena politica di Orsogna comparve Taddeo

Salvini (1778-1849) orsognese[3].

Nacque dallo scultore Modesto e Celesta Ceccarossi. Sposò Maria Pasquale de

Jacobis, figlia di Ottaviano e Maria De

Santis[4].

Viveva nel quartiere di recente costruzione della “Villagrande”, ossia

l’attuale area della piazza Mazzini, corso Umberto e via Adriatico. In una di

queste case affacciate sulla piazza, egli morì. Uomo ambivalente e

avventuriero, influenzato inevitabilmente dagli atteggiamenti positivistici

dell’illuminismo francese, portato da Giacchino Murat e Napoleone a Orsogna e

nel resto d’Abruzzo nel 1798-99, Taddeo Salvini continuò l’attività di ebanista

e scultore, come il padre Modesto. Egli oggi è ricordato per aver scolpito i bellissimi

pulpiti lignei delle principali chiese di Chieti[5],

di Lanciano[6], di

Orsogna[7],

di Guardiagrele[8], di

Catignano[9],

i confessionali di alcune chiese dell’area chietina[10],

e le statue di diversi comuni abruzzesi dell’area chietino-pescarese[11].

Taddeo

non seguì l’arte paterna, o almeno ne apprese gli stilemi per l’architettura

civile, avendo progettato il teatro S. Ferdinando di Vasto, poi dedicato al

poeta Gabriele Rossetti (1819), nel 1841 progettò la facciata e gli interni del

teatro Maria Carolina, poi S. Francesco di Lanciano[12],

riadattandolo dalla sconsacrata chiesa degli Scolopi, infine veniva chiamato a

Foggia per il progetto del teatro civico, dedicato attualmente al musicista

Umberto Giordano.

Ma

avevamo soggiunto che il Salvini nel 1831 era sindaco di Orsogna. Con la sua

professione di architetto e scultore, aveva dato avvio a dei cantieri in paese,

suscitando le ire dell’arciprete d. Filippo Didone, il quale andava a

denunciare all’Intendente di Chieti e all’Arcivescovo Mons. Carlo M. Cernelli

delle modifiche non consone, e l’apertura di una finestra posteriore nella

chiesa di S. Giovanni[13].

Nella

deliberazione decurionale del 24 dicembre 1830, il Sottintendente di Lanciano

lo citava come proprietario terriero ascritto alla carboneria. Nel documento di

delibera egli risulta gregario, e veniva richiesto dalla popolazione come

sindaco. Eletto, il Salvini deliberò l’acquisizione da parte del Comune del

teatro. Esso infatti, come riportato sopra, era sorto circa nel 1790 come

locale annesso al Comune, ma era gestito da privati cittadini, quando era

camerlengo[14] d.

Francesco Peregrini; nel 1791 alcuni palchetti lignei furono presi in appalto,

la qual cosa divenne successivamente una vera e propria appropriazione privata

per poter assistere agli spettacoli. La controversia andò avanti fino al tempo

del Salvini. La Municipalitò lo fece presente all’Intendenza il 23 ottobre 1830[15].

La cosa dunque fu riconosciuto come puro abusivismo in suolo pubblico, senza

Regio assenso, ed essendoci sospetto di peculato privato, in violazione

dell’art. 19 della Legge organica amministrativa del 1816[16].

Il

Comune acquisì il teatro con i 9 palchi esistenti. I proprietari presunti erano

d. Vincenzo Cucchiarelli, d. Vincenzo Rosica, d. Filippo Cucchiarelli, d.

Francescopaolo Cucchiarelli, che inoltrarono ricorso. L’usciere del Regio

Giudicato di Orsogna: Giuseppe Rizzacasa, per mezzo dei proprietari, dichiarò

che il Decurionato di Orsogna non avesse competenza nel diritto di esproprio

dei palchi, poiché tale azione è di competenza del potere giudiziario[17].

Nel

1833 era sindaco d. Camillo Di Bene, che risolse la controversia sul teatro in

forma bonaria, facendo firmare ai propriatri ina formale rinuncia, da far

pervenire al Ministero degli Affari esteri, compensando la rinuncia con 13 ducati

a ciascuno. In quegli anni tuttavia si agitavano le cause tra l’arciprete d.

Filippo Didone (1755-1846)[18]

e il Salvini. Ad esempio durante il suo mandato nel 1832, il 18 novembre per

l’onomastico della Regina Madre Maria Isabella di Spagna, il Salvini aveva dato

mandato all’arciprete di suonar ele campane e intonare il Te Deum, litigando

però per la questione del pagamento della cera per le candele, avendo dovuto,

per l’occasione fausta, utilizzare i fondi per le feste civili[19].

Per non parlare, come riferito brevemente nelle note, delle liti sui restauri

della chiesa di S. Giovanni.

31 agosto 2025

Gian Fedele Cianci di Orsogna (1837-1921), poeta e maestro abruzzese a cavallo tra due secoli.

GianFedele Cianci di Orsogna (1837-1921), poeta e maestro abruzzese a cavallo tradue secoli

di Angelo Iocco

Nacque a Orsogna nel

nuovo sobborgo della “Via Grande”,

il 10 gennaio 1837 da Antonio, proprietario, figlio di Giovan Fedele Cianci e

Annapaola, e da Pulcheria Tenaglia, proprietaria, figlia di Giuseppe Felice e

Maddalena Di Benedetto. Fu registrato presso l’Anagrafe del Comune di Orsogna

dal sindaco Ferdinando de Lollis,

col nome di Giovan Fedele, anche se successivamente egli fu solito farsi

chiamare Gian Fedele.

6 luglio 2025

Francescani illustri nel Convento del Ritiro della Santissima Annunziata di Orsogna: Padre Francesco da Caramanico, Padre Cristoforo da Penne, Padre Ludovico Fonzi da Orsogna.

Le glorie francescane illuminano la storia del Convento della Santissima Annunziata del Poggio in Orsogna, sin dal XV secolo, quando fu fondato da S. Giovanni di Capestrano nel 1448.

Da un dattiloscritto inedito dell’orsognese

Vincenzo Simeoni (1904-1994), appassionato di storia patria, leggiamo degli

estratti che illustrano le biografie dei personaggi più illustri.

12 giugno 2025

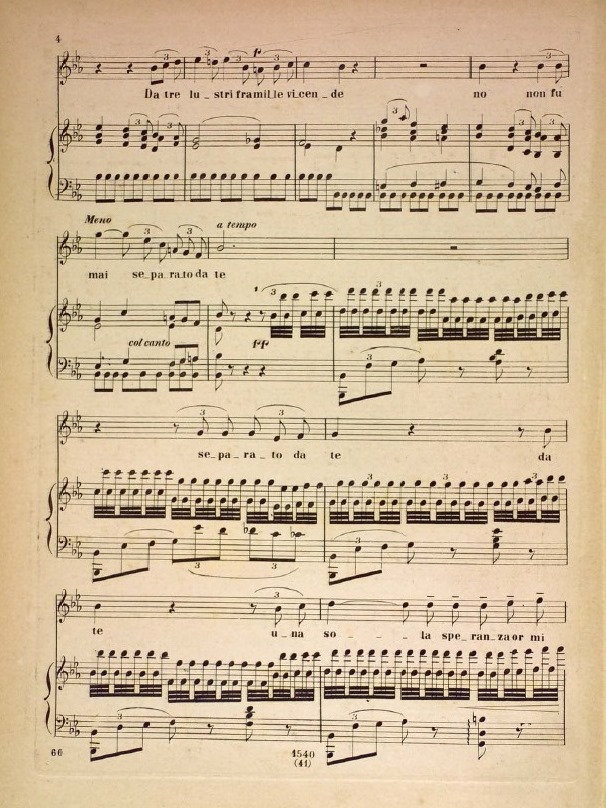

Camillo De Nardis, Il Giudizio Universale.

6 giugno 2025

Camillo De Nardis, Quando.

26 maggio 2025

Camillo De Nardis, L'Orfanella.

Camillo De Nardis, Sempreviva.

16 maggio 2025

Vincenzo Galante, un Orsognese a Napoli.

di Angelo Iocco

Nacque a Orsogna nel 1869 e morì il 18 febbraio 1912 a Napoli nella sua casa del corso Vittorio Emanuele, figlio di Silvio e Gemma Cerretani. Dopo gli studi classici a Chieti, si trasferì a Napoli, laureandosi in Giurisprudenza nel 1891, entrando in Magistratura nel 1893, conseguendo la docenza a Napoli, con relazione di Lodovico Mortara. Quest’ultimo, nativo di Mantova (1855), si fece le ossa in Giurisprudenza all’Università della città lombarda, e si laureò nel 1874, esercitò la professione di avvocato. Nel 1882 si spostò a Bologna, nel 1855 pubblicò Lo Stato moderno e la Giustizia, con successo, nel 1888 si spostò a insegnare giurisprudenza all’Università di Pisa. Nel 1901 fondò l’Università popolare a Napoli, conoscendo il Galante. Nel 1906 insegnò Giurisprudenza alla Facoltà di riferimento dell’Università di Napoli, succedendo al Prof. Chiovenda, ma il Galante a causa di un male morì prematuramente.

Dopo la sua morte, fu

curata l’opera degli scritti, dal titolo Scritti

giuridici di Vincenzo Galante pubblicati a cura del Comitato per le onoranze

alla memoria di lui, a cura del figlio Pio Galante e Carlo Fadda, Napoli,

Jovene.

Il Galante fu anche letterato e poeta, fu commemorato dal compaesano Beniamino Costantini in un articolo nel numero della Rivista abruzzese di Teramo del 1914. Il Galante scrisse diversi articoli sul tema di Giurisprudenza, ad esempio un articolo sull’illiceità del patto di violazione del buon costume circa il tema dell’illiceità della causa per negare efficacia ai patti che prevedevano interessi di usura, tale articolo è Le nuove correnti della Giurisprudenza per la repressione dell’usura, in Rivista critica di diritto e giurisprudenza, VIII, 1910, I, pp.1-19.

29 aprile 2025

P. Domenico Maria D'Amico da S.Eufemia O.F.M. – Nel 50° anniversario del transito (1943-1993) – Il Santo costruttore di chiese.

P.

DOMENICO MARIA D’AMICO DA S. EUFEMIA O.F.M. – NEL 50° ANNIVERSARIO DEL TRANSITO

(1943-1993) – IL SANTO COSTRUTTORE DI CHIESE

di

Angelo Iocco

Nella

Biblioteca del Convento dell’Osservanza della Santissima Annunziata del Poggio

a Orsogna, si conserva un dattiloscritto inedito dal titolo Storia del Convento della Ssma Annunziata di

Orsogna, a firma di Vincenzo Simeoni. Fratello maggiore del sindaco Tommaso

Simeoni (1904-1994) che ricostruì Orsogna, Vincenzo si occupò da subito di

studi classici e religiosi, e condivise il Collegio col celebre storico P.

Aniceto Chiappini di Lucoli, come riporta in questi appunti, e si adoperò per

la pubblicazione di diversi articoli su riviste romane e umbre sui francescani

abruzzesi e le figure di spicco di Orsogna. Memorabile il suo intervento sulla

festa dei Talami a Orsogna, letto al VII Convegno Internazionale delle Tradizioni

popolari tenutosi a Chieti nel 1957 per volere del prof. Ernesto Giammarco e

Francesco Verlengia.

In

questo capitolo, leggiamo la storia del francescano Padre Domenico Maria

D’Amico da Sant’Eufemia a Maiella (1886-1943), dell’Ordine Osservante, che si

adoperò con pochissimi mezzi e con tanta Fede, per la ricostruzione di diverse

chiese abruzzesi in abbandono, e la fondazione di nuovi Conventi

dell’Osservanza nel chietino e nel pescarese. Molte notizie sono tratte dal

Simeoni, dal volume di P. Donatangelo Lupinetti: P. DOMENICO MARIA D’AMICO IL

FRATE MATTONARO, Pescara 1993.

Ecco

il testo del dattiloscritto inedito:

Questa attraente Figura d’Apostolo francescano, nacque il 25 agosto 1864 da Ercole D’Amico e Filomena Tonto a S. Eufemia a Maiella, dove crebbe come un Giglio profumato. Circondato dall’affetto dei genitori, del fratello Giocondino e dalla sorella Maria Giustina, passò la sua innocente fanciullezza e casta gioventù nell’aiutare suo padre sacrestano. A 12 anni ebbe il primo incontro con Gesù, che con il lavorio della sua grazia man mano lo preparò alla sua futura missione. Gli fu di valido aiuto il buon Arciprete d. Gioacchino Cerretani il quale, conoscendone la bontà, la vivida intelligenza e le disposizioni, prese a coltivarne la mente e il cuore, quasi presago del suo avvenire. Domenico si prestava a quel provvidenziale insegnamento anche quando l’Arciprete fu trasferito a Villa Reale[1], facendo chilometri a piedi, e spesso vi rimaneva per apprendere lezioni di Religione, cultura generale e latino. E per non essere in aggravio al suo benefattore, la sera studiava alla fioca luce del Sacramento, davanti al quale poi profondeva dolci colloqui d’amore.

In

quella favorevole atmosfera, nacque in lui la vocazione sacerdotale, nonostante

i continui richiami del mondo fallace e ingannatore e la propaganda

anticlericale che allora si propagava nella nostra Penisola. Il suo sogno

andava man mano maturando nel suo animo tra quei monti suggestivi, risonanti

del murmure delle acque e degli alberi secolari, anzi fu forse quell’ambiente

mistico che gli suggerì di chiudersi in un Convento per meglio servire il

Signore nel silenzio del chiostro. Nell’anno 1866 i Conventi erano stati chiusi

per legge, e i poveri Religiosi dispersi come fuscelli al vento, non sapendo quindi

come realizzare il sogno tanto caro, egli si raccomandò alla sua cara Madonna

la quale venne preso in suo aiuto.

Fortunatamente

il 13 luglio 1885 si riaprì il Ritiro di Orsogna ed allora il giovane decise di

lasciare il suo paese per seguire la voce di Dio. non l’attrasse il vicino

Convento di Tocco Casauria, posto come sentinella avanzata del francescanesimo

allo sbocco della valle che divide l’imponente Maiella dal Morrone, santificato

da S. Pietro Celestino e dai suoi Monaci.

Eppure, un mistico come lui avrebbe dovuto preferire quel baluardo

serafico che dalle falde del Morrone domina un vasto orizzonte che si estende

dalla sottostante Gola di Popoli sino all’azzurro Adriatico, e oltre il superbo

Gran Sasso, ai cui piedi il 27 febbraio 1862 era morto Gabriele

dell’Addolorata, il Santo del sorriso “Stella dell’eternità senza fine”.

Fondato nel 1470 dal Comune di Tocco in onore di S. Francesco e di S. Giovanni da Capestrano che si era spento il 23 ottobre 1456 a Ilok dopo la sua splendida vittoria di Belgrado sui Musulmani, vantava un glorioso passato ed era la Sede capitolare dei Francescani d’Abruzzo. Chiuso nel 1811, ma riaperto il 13 marzo 1816, era rimasto a svolgere fortunatamente la sua piena attività anche dopo il 1866, nonostante avesse subìto la dispersione della ricca biblioteca. Certamente l’aveva salvato il potente mistico nome di S. Maria del Paradiso! Potenza della Madre di Dio!

A

21 anni, il giovane Domenico lasciò i suoi cari monti, testimoni della sua

ascesi mistica, per dirigersi verso il lontano Ritiro di Orsogna fondato nel

1448 da S. Giovanni da Capestrano. Era stato chiuso improvvisamente dal Delegato

di pubblica sicurezza il 14 gennaio 1864, l’anno di nascita di Domenico, ma

riaperto il 13 luglio di quel fatidico anno 1885, che segnava l’inizio di una

nuova vita per il Missionario. Che meravigliosa coincidenza! In quell’arco di

tempo egli aveva maturato il suo bellissimo sogno che doveva rivelarsi radiosa

realtà. Superando i meravigliosi Monti della Maiella, giunse a Caramanico per

rifocillarsi di un boccone. Quel giorno era venerdì, ed egli senza rispetto

umano, chiese al locandiere cibo di magro, tra le beffe di alcuni giovinastri

che vomitarono ingiurie contro il Papa e tutto ciò che vi era di veramente

bello e sacro.

11 aprile 2025

Processo Marinucci, 6 aprile 1864, Tribunale Militare di Guerra di Chieti. Imputati due bambini di 7 e 11 anni.

9 aprile 2025

Padre Marcellino Cervone da Lanciano e la ricostituzione della Provincia Serafica Abruzzese dopo l’Unità d’Italia.

Padre Marcellino Cervone da Lanciano e la ricostituzione della Provincia Serafica Abruzzese dopo l’Unità d’Italia

di Angelo Iocco

Il

29 settembre 1839 a Lanciano nasceva Raffaele Cervone. Sin da piccolo manifestò

la sua vocazione si farsi frate, e seguiva i seminari e le prediche dei Minori

Osservanti del convento di S. Angelo della Pace, poi S. Antonio di Padova,

nella sua Lanciano. Dopo un periodo di prova nel Noviziato del Ritiro di

Orsogna, nel 1856 ricevette l’abito serafico, e infine fu ordinato sacerdote il

5 ottobre 1862. Nel 1866 una crudele legge dello Stato piemontese, come

vedremo, soppresso gli Ordini monastici, e chiuse tutti i Conventi d’Italia.

Padre Marcellino da Lanciano come tanti altri monaci, si trovò sperduto. Ma non

demorse, e si dette da fare per ricostituire la Provincia Serafica Abruzzese di

S. Bernardino, dopo il violento passaggio del movimento liberale. Ma come fece?

Ce lo racconta un articolo inedito di Vincenzo Simeoni di Orsogna del 1993

circa, che compone una voluminosa monografia sulla Storia del Convento

dell’Annunziata del Poggio, nella di cui biblioteca si conserva.

Strali

velenosi si scagliarono anche contro il nostro caro Ritiro, ma il primo strale

ufficiale fu lanciato il 29 aprile 1862 con mano empia e felpata da un arco

vibrante di odio e di livore sacrilego di un anonimo cittadino di Filetto.

Quella freccia avvelenata raggiunse lugubremente il bersaglio con effetto

micidiale, anche se in ritardo, e l’eco si ripercosse sinistramente di luogo in

luogo fra le risate beffarde della palude pestifera.

Filippo

Palizzi, schizzo del Convento di Orsogna, 1874 – fotoriproduzione dall’archivio

del Convento della Santissima Annunziata, Orsogna.

30 marzo 2025

IL CANTO POPOLARE ABRUZZESE NELLE TRADIZIONI DI IERI E DI OGGI – Parte IV – I Canti di Orsogna.

di Angelo Iocco

La cittadina di Orsogna

è da considerarsi tra i paesi abruzzesi, dove la vocalità e la tradizione della

canzone abruzzese si conserva con freschezza e rispetto della tradizione.

Centro devoto a Maria, per la presenza della tradizionale Sagra dei Talami, che

affonda le radici a quei riti propiziatori popolari, e alle rappresentazioni

Sacre bibliche del XVI secolo introdotte dai Padri Paolotti nella distrutta

chiesa della Madonna del Rifugio, Orsogna sin dai primi saggi studiosi del

canto e delle tradizioni abruzzesi, apparsi nel secondo Ottocento, è stata al

centro dell’attenzione, risaltando per i suoi abiti tradizionali variopinti,

per i magnifici gioielli, per le “sciacquajje d’ore” (gli orecchini pendenti),

e specialmente per il canto.

Questi canti costituiscono il repertorio della Corale “La figlia di Jorio” di Orsogna, la prima corale folkloristica abruzzese a essere ufficialmente nata all’alba delle Maggiolate abruzzesi di Ortona. La sua storia è stata tracciata da Plinio Silverii (1926-2002) nel suo volumetto Orsogna in costume, tip. Brandolini 1981. Il Coro nasce nel ’20, precedentemente si pensava fosse nato nel 1929 insieme alla Corale di Poggiofiorito, tanto che ci fu anche un’importante manifestazione al teatro comunale nel 1979 per festeggiare i 50 anni. Pare che la prima esibizione fu in una festa paesana di S. Antonio di Padova a contrada La Roma di Casoli, poi immediatamente la Corale prese il volo per le manifestazioni, alla Settimana abruzzese di Pescara del 1923, a Firenze nel 1930, nello stesso anno a Roma al Quirinale insieme a un Talamo realizzato per le nozze del Principe Umberto II, a Napoli in piazza Plebiscito, al Museo Belliniano di Catania, alla Rassegna dei Cori di Roma a piazza Siena nel 1938 per la visita di Hitler, al Vittoriale di Gardone Riviera nel 1950. Nella commemorazione del 1979 vi tenne al teatro un convegno con i proff. Ernesto Giammarco, Benito Lanci, Giuseppino Mincione, Franco Potenza, Padre Donato (Giuseppe) Di Pasquale OFM, successivamente si rappresenta una commedia di Plinio Silverii, e infine il canto orsognese Bbone Ursogne.

9 marzo 2025

Fra’ Ludovico Riccelli ovvero Beato Ludovico da Gildone, un francescano molisano a Orsogna.

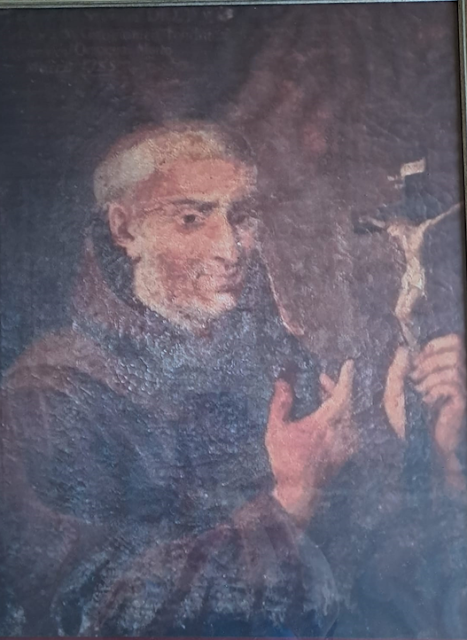

|

Ritratto

del B. Ludovico opera di Nicola Ranieri |

FRA’ LUDOVICO RICCELLI ovvero BEATO LUDOVICO DA GILDONE, un francescano molisano a Orsogna

di

Angelo Iocco

In

un testo dattiloscritto inedito di Vincenzo Simeoni di Orsogna sulla Storia del

Convento della Santissima Annunziata di Orsogna, leggiamo queste belle pagine

di un umile frate sepolto nell’antica chiesetta. Entrando in questo umile luogo

di preghiera, vediamo all’altezza della cappella della Madonna degli Angeli (ex

Sant’Antonio), una umile sepoltura con l’iscrizione del Santo, e di recente è

stata ivi ricollocata l’immagine del Ven. Ludovico dipinta post mortem dal

pittore Nicola Ranieri di Guardiagrele (1749-1851), da cui fu tratta anche

un’incisione per un santino.

Altre

sepolture di uomini illustri sono quella del Fr. Diego Giampaolo da Gamberale,

morto nel 1959, e quelle degli uomini illustri che procurarono la nascita del

Ritiro: il Ven. fr’ Francesco da Caramanico, il fr. Bernardino da Penne.

Lo

storico P. Marcellino Cervone da Lanciano scrisse nel 1891 fra tutti i Santi

Religiosi del secolo XVIII nella nostra Provincia Serafica Abruzzese, nessuno

uguagliò il Ven. Ludovico, specie per gli strepitosi miracoli operati dopo la

sua preziosissima morte, attestati dal Notato nel numero complessivo di 98.

Questa bella figura che tanto illustrò

il Ritiro di Orsogna, nacque al 10 novembre 1712 da Giovanni Riccelli e Viola

Massimi contadini, il giorno dopo fu battezzato col nome di Antonio. L’anno

precedente erano avvenuti due fatti importanti: la morte di un altro eroe

francescano, P. Bonaventura da Potenza, e la solenne condanna emessa da

Clemente XI contro le famose porposizioni dell’eretico Giansenio (Cornelius

Jansen, vescovo di Ypres).

Antonio

fu cresimato nel 1721 dal Cardinale Orsini, divenuto poi Papa con il nome di

Benedetto XIII. Presto dimostrò una grande religiosità, non ottenuta dal duro

lavoro dei capi che esercitò con grande impegno sino all’età di 17 anni.

Infatti nel mese di maggio del 1730 egli espresse il desiderio di farsi

religioso, ma invece di rivolgersi al locale Monastero degli Agostiniani, con

grande dolore della mamma che l’avrebbe voluto vicino a sé, si recò al Convento

dei Frati Minori di Foggia. Senonché il suo desiderio non fu esaudito, in

quanto la sua povertà non gli permetteva di acquistarsi l’abito, secondo la

religiosa consuetudine vigente allora.