di Angelo Iocco

La cittadina di Orsogna

è da considerarsi tra i paesi abruzzesi, dove la vocalità e la tradizione della

canzone abruzzese si conserva con freschezza e rispetto della tradizione.

Centro devoto a Maria, per la presenza della tradizionale Sagra dei Talami, che

affonda le radici a quei riti propiziatori popolari, e alle rappresentazioni

Sacre bibliche del XVI secolo introdotte dai Padri Paolotti nella distrutta

chiesa della Madonna del Rifugio, Orsogna sin dai primi saggi studiosi del

canto e delle tradizioni abruzzesi, apparsi nel secondo Ottocento, è stata al

centro dell’attenzione, risaltando per i suoi abiti tradizionali variopinti,

per i magnifici gioielli, per le “sciacquajje d’ore” (gli orecchini pendenti),

e specialmente per il canto.

Questi canti costituiscono il repertorio della Corale “La figlia di Jorio” di Orsogna, la prima corale folkloristica abruzzese a essere ufficialmente nata all’alba delle Maggiolate abruzzesi di Ortona. La sua storia è stata tracciata da Plinio Silverii (1926-2002) nel suo volumetto Orsogna in costume, tip. Brandolini 1981. Il Coro nasce nel ’20, precedentemente si pensava fosse nato nel 1929 insieme alla Corale di Poggiofiorito, tanto che ci fu anche un’importante manifestazione al teatro comunale nel 1979 per festeggiare i 50 anni. Pare che la prima esibizione fu in una festa paesana di S. Antonio di Padova a contrada La Roma di Casoli, poi immediatamente la Corale prese il volo per le manifestazioni, alla Settimana abruzzese di Pescara del 1923, a Firenze nel 1930, nello stesso anno a Roma al Quirinale insieme a un Talamo realizzato per le nozze del Principe Umberto II, a Napoli in piazza Plebiscito, al Museo Belliniano di Catania, alla Rassegna dei Cori di Roma a piazza Siena nel 1938 per la visita di Hitler, al Vittoriale di Gardone Riviera nel 1950. Nella commemorazione del 1979 vi tenne al teatro un convegno con i proff. Ernesto Giammarco, Benito Lanci, Giuseppino Mincione, Franco Potenza, Padre Donato (Giuseppe) Di Pasquale OFM, successivamente si rappresenta una commedia di Plinio Silverii, e infine il canto orsognese Bbone Ursogne.

Attilio

Bartoletti maestro del Coro orsognese

Attilio Bartoletti

nacque a Orsogna il 31 ottobre 1896 e morì a Milano il 24 luglio 1945. Primo

Maestro del Coro ENAL di Orsogna, ma non solo, grazie alla partecipazione della

storica Banda e dei gruppi corali delle Confraternite del Suffragio e della

Madonna del Rifugio, riuscì a mettere insieme un organico, fondendo le varie

vocalità sacre e profane, dirigendo anche le processioni del Venerdì santo.

Grazie a questo organico proveniente da diversi ambienti musicali, Bartoletti

mise insieme il gruppo Corale, capace di eseguire anche brani dell’opera

lirica, come Si ridesti il Leon di Castiglia, dalla Norma di Vincenzo Bellini,

insieme alle canzonette popolari. Diverse esecuzioni si tennero nel teatro

comunale. Dopo il “battesimo” a Casoli nel 1920, il debutto orsognese ci fu in

occasione dell’erigendo Parco delle Rimembranze nel 1923, dopo aver sfilato in

estate anche alla Settimana abruzzese a Pescara. Nel 1928 il Coro venne

riformato sotto l’egida dell’OND fascista, la direzione passa al Maestro Gino

Di Nizio di Pretoro, che diresse la famosa Banda. Nel 1929 Orsogna è A Roma per

rappresentare l’Abruzzo, e ottenne il secondo premio con medaglia d’oro. Nel

1930 il Coro passa sotto la direzione di Gaetano Silverii (1897-1967), di cui

ci occuperemo più avanti.

Attilio Bartoletti è

tra i primi autori orsognesi di canzoni originali, a lui seguiranno il Silverii

con Giulio Sigismondi, Plinio Silverii e Francesco Paolo Martinicchio, e anche

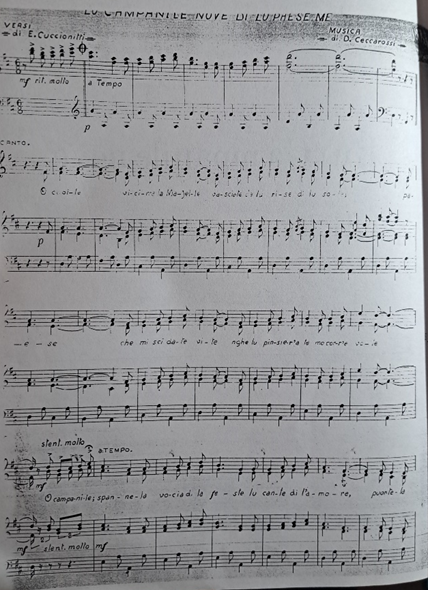

un certo G. Misano, oltre a Domenico Ceccarossi che musicò la canzone Lu campanile nove di lu paese me’, su

testo di Eligio Cuccionitti (celebre poeta delle Maggiolate ortonesi), per la

maggiolata di Sant’Apollinare chietino. La canzone fu poi “adottata” dal coro

orsgonese con l’elaborazione del M° Franco Potenza. Il Bartoletti scrisse

questa bella canzonetta amorosa, sull’egida delle celebri canzoni d’amore del

duo Cesare de Titta-Antonio Di Jorio (Caruline,

Vuccuccia d’oro, La canzone de l’amore, Amore me’), essa ha per titolo Marì, datata 1923. È una semplice

romanza in cui il cantore elogia le qualità fisiche della fanciulla, il nome

semplice è bello, schietto come la “vuccuccia-‘rrise”; il poeta la prega di non

rifiutare i suoi corteggiamenti, anche perché p ancora giovane “vint’anne, che

pazzije”. Nella terza strofe si denunciano alcuni elementi “colti” del poeta,

che un po’ stridono con il tema di una classica canzone abruzzese, e più che

altro fanno eco alla contemporaneità e al sentimento di giubilo che si

percepiva in Abruzzo per la Settimana abruzzese a Pescara (infatti in

quell’occasione fu presentata), ossia quando il Duce venne in città per

annunciare la fusione della città con Castellammare Adriatico e la creazione

della quarta provincia abruzzese (“Scrivesse pi’ vvantarle n’anne ‘ntìre / Si

ffusse nu D’Annunzie o n’Alighjre”).

Pubblichiamo copia

della canzonetta edita a Firenze, dall’archivio “Tommaso Coccione” di

Poggiofiorito.

Attilio Bartoletti fu

attento anche alle canzoni popolari religiose. P. Donatangelo Lupinetti ne Il Canto popolare abruzzese di genere sacro : relazione svolta al

Convegno Nazionale delle tradizioni popolari, Pescara, 23 agosto 1968

– Pescara, Centro Studi Abruzzesi, 1973, ricorda che Bartoletti trascrisse il

celebre Canto delle Dodici Stelle che si esegue in Abruzzo nel mese mariano, ma

anche nelle Novene dell’Assunzione, ad esempio tra Castelfrentano e

Casacanditella:

Le stelle sono una, la

Madonna è bella,

le stelle sono una, la

Madonna è bella.

Che sole, che luna, che

gioia d’amor!

Che sole, che luna, che

gioia d’amor! (ecc., fino al numero 12)[2].

Bartoletti morì a

Milano, dove si era trasferito per lavoro, stroncato dopo aver assistito ai

tragici bombardamenti alleati della città, a qualche mese dalla liberazione nel

1945.

Gaetano Silverii e Giulio Sigismondi

|

Giulio Sigismondi |

Virgilio Sigismondi,

figlio del poeta Giulio (1893-1966), racconta che in quegli anni il padre era

in diversi paesi attorno Lanciano, svolgendo il ruolo di consigliere comunale e

altri affari amministrativi. A Rocca San Giovanni ad esempio, frequentò il

musicista Arturo Colizzi con cui scrisse diversi pezzi celebri, come Chi t’ha ditte e Senza mamma. A Orsogna Sigismondi conobbe il Silverii, di cui

restano due canzoni scritte per la corale: La

tresche e Lu fazzole. Sono due

canzoni scritte tipicamente per delle scenette agresti rappresentate dalla

Corale. La prima racconta il momento della trescatura del grano, e il grande

concorso e affannarsi dei contadini per attaccare il giogo ei buoi e arare il

campo. Sigismondi si conferma, con le secche note del Silverii, maestro

dell’onomatopea, nel rappresentare il suono e il gesto dei trescatori:

“Zza-zza-zza!

Li fa’ vulà,

vole li listre, vole le

sgrèjje,

pe’ guidà, Cicche è lu

mejje!”

La seconda canzone è

una canzonetta d’amore, il poeta invita la fanciulla stizzosa a non tenergli il

broncio, altrimenti le farà un dispetto, le strappa il fazzoletto che ha sulla

testa, e le lascerà i capelli scoperti al vento (ricordiamo che all’epoca avere

i capelli sciolti era sintomo di sconvenienza e facili costumi), e gioca

soprattutto nelle strofe seguenti, ad alludere alla faccia che farà sua madre,

se la vedrà…scoperta!

La

Corale di Orsogna e i suoi canti

Sotto la direzione di

Silverii, il Coro di Orsogna nel 1931 è a Trieste in Piazza Unità d’Italia,

dove si esibisce con canti e danze (la famosa Cotta e il Saltarello), e la

turné prosegue per Firenze, Bolzano, di nuovo a Roma nel 1939 alla Rassegna dei

cori, sotto la direzione del fisarmonicista Tommaso Coccione di Poggiofiorito.

Silverii fu a direzione del Coro anche dopo la “tempesta bellica” che ridusse

Orsogna in macerie, grazie a un fortunato ritrovamento dell’armonium di casa

sua, poté lentamente rimettere in piedi l’organico, il 20 giugno 1949 il Corto

torna a cantare al teatro comunale, alternando brani folkloristici a quelli

classici del Nabucco di Verdi, all’Iris di Mascagni, la Vergine degli Angeli e La

forza del destino. Da qui in poi prese il nome di Coro ENAL. Riprendono le

turné in Catania, Pescara, Teramo, Agrigento, nel 1953 al Raduno dei cori

folkloristici di Roseto degli Abruzzi, venendo premiato dalla giuria composta

dai maestri della canzone abruzzese Luigi Illuminati, Guido Albanese, Antonio

Di Jorio, Olindo Jannucci, Erminio Sallustio; a seguire il Coro si sposta in

Emilia Romagna a Reggio, eseguendo l’abile ballo delle conche, poi nel 1965 a

Roma, Milano, nel 1966 a Bonn, Bruzelles, Waterloo. Nel 1969 ottenne il primo

premio del Concorso “Paranza d’oro” a Pescara. Dal 1967 il Coro passa, fino al

2025, sotto la direzione dell’Avv. Mario Tenaglia, che promuove diverse

incisioni in audiocassette e vinili, e poi cd, quest’ultimo sotto la direzione

del romano M° Franco Potenza, che armonizza, forse in maniera troppo da

Cappella polifonica, le canzoni orsognesi, conferendo una natura “ibrida e poco

abruzzese” alle antiche canzoni. Sotto la direzione di Tenaglia, il Coro

prosegue le turné, nel 1977 a Caltanissetta ottiene il premio Tritone d’oro con

la canzone d’autore Addije, muntagne

del M° Potenza, un canto a lamento, tristissima, che ricorda il Lamento della vedova di Scanno,

ascoltandolo non si può aver davanti agli occhi la scena degli emigranti che

sono costretti ad abbandonare i propri paeselli sulle rocche per trovare

lavoro, oppure il quadro di Teofilo Patini delle Bestie da soma, con quegli occhi scavati dalla fatica e dal lavoro.

I successi continuano a

New York (25-30 agosto 1981), il 31 agosto a Boston. In questi anni assume il

nome definitivo “La figlia di Jorio”, in omaggio al quadro del pittore

Michetti, ispirato alla modella Giuditta Saraceni di Orsogna e agli ampi

panorami che si godono della Majella dal belvedere paesano. In concomitanza con

il Coro di Orsogna, si sviluppò un altro Coro in America, dal nome “Paese mio”,

che ugualmente riproponeva brani orsognesi.

Il repertorio della

Corale, oltre ai canti classici che presentiamo, anonimi, cioè popolari, si

alternano quelli d’autore, composti per le Maggiolate. Tra questi figurano Mare turchine di Antonio Ambrosini e

Attilio Fuggetta, Serenata spassosa

di Evandro Marcolongo e Antonio Di Jorio, Lucenacappelle

di Giulio Sigismondi e Giuseppe Gargarella, la Ninna nanne di Cesare de Titta e Camillo de Nardis, bellissima e

dolcissima, Addije muntagne di Franco

Potenza, La tresche di

Sigismondi-Silverii, Lu fazzole

(degli stessi), Lu pinate de le fojje

di Cesare de Titta e Guido Albanese, concludendo sempre il tutto con l’aria Bbone Ursogne.

Riportiamo alcune

fotografie estratte da ritagli di giornale conservati da Vittorio Pace,

gentilmente messi a disposizione.

Testi

dei Canti popolari di Orsogna

AMORE, AMORE, ACCIUCCHEME SSA RAME

Modo orsognese

I

Amore, amore,

acciuccheme ssa rame.

Amore, amore,

acciuccheme ssa rame.

RIT

Fammile coje, fammile

coje,

fammile coje, a mmè stu

bbelle fiore!

Ripetuto due volte

II

Quante ne fa’ na mamme

pe’ la fijje!

Quante ne fa’ na mamme

pe’ la fijje!

RIT

Po’ ve’ lu spose, po’

ve lu spose,

e po’ ve’ lu spose, e

ze la porte vie.

Ripetuto due volte

III

Piagne la mamma ca la

fijje spose,

piagne la mamma ca la

fijje spose…

RIT

Mo’ se ne va, mo’ se ne

va,

e mo’ se ne va la fate

de la case!

Ripetuto due volte

ARIA MARINE, ARIA DI MUNTAGNE,

ovvero BBONE URSOGNE!

Canzone

popolare abruzzese di Orsogna, il cui motivo è usato anche dal M° Mario

Santucci col Coro di Tornimparte, per il canto “Amore amore acciuccheme ssa

rame”, al posto della versione più popolare raccolta da Ettore Montanaro, e

riarmonizzata dal M° Giuseppe Di Pasquale

I

Aria

marine, aria di muntagne!

Aria

marine, e aria di muntagne!

Bbone

Ursogne! E bbone Ursogne,

e

bbone Ursogne, e chi ti vo’ landà!

II

Ursogne

mo’, ‘nzi chiame cchiù Ursogne!

Ursogne

mo’ ‘nzi chiame cchiù Ursogne…

Ze

chiame lu… e ze chiame lu…

E

ze chiame lu…Paese de l’Amore!

Ripetuto un’altra volta.

Spartito dell’inno orsognese, dall’Archivio “Tommaso Coccione” Poggiofiorito

Di questa canzone esiste l’armonizzazione fatta dal M° Potenza della sola prima strofe, in dialetto, ripetuta due volte, per l’incisione fatta su cd.

O colle, vicine a la

Majelle,

vasciate da lu rise de

lu sole:

paese belle addo’ so

nnate

nchi lu pinzìre corre e

vole!

O campanile, spande la

voce de la feste

Lu cante de l’amore:

purte la ggioje pe’

ogne case:

Ndi-ndo-ndo…

O Campanile belle me’,

i t’arcorde, da luntane

penze a tte!

Inedito è questo canto:

Orsogna nostro, del M° Giuliano Misano. Il canto non è di tradizione orsognese,

e sembra di un dilettante, poiché alterna frasi dialettali locali a frasi

napoletane. Anche la forza espressiva non è granché, fu composto da come ci

pare di capire, dopo la distruzione della guerra, ed è un inno alla rinascita

sociale.

I

Orsogna lu sapimme

noi gli studiosi che

c’è state.

Lu monne l’ha ludate,

li nume li cunuscime,

è inutile che li

facimme.

II

E pe’ ffa finì sta

ludate supraffine

Nu cunsije a

l’Abruzzise:

vulìmmece bene, nen

coste na prese.

LA GIOVENTU’ DI OGGI

Popolare

orsognese

Cantato

dal Coro folk degli Emigranti “Paese mio” del M° Rocco Scenna.

Da

come dimostra una audiocassetta con il passaggio di un nastro-geloso del 1979,

il canto era popolare a Orsogna, e fu registrato da un gruppo di contadine che

cantavano “a responsorio”, con la ripresa di un verso o inizio strofe da parte

della prima cantate, e seguita immediatamente dalle compagne.

I

La

giuvintù di oggi nin ‘è cumposte,

quante

ne spenne a mette tutt’apposte!

‘Nza

use cchiù lu stare, ‘nza use ora la bursette,

pecché

lu stare, je sfasce ji bucculette!

RIT

Mo’

‘nin za use cchiù a spusà,

pì

nin vedè, la robba spricà!

Questa

è la vera sincerità:

che

li quatrine non ci ni stà!

II

E

tutte le dumeneche a mattine,

je

nen ne vojje sapè de la cucine!

La

Messe ggià ‘ccennate: esse ‘nzà priparate!

J’avaste

a mette la ciprie prufumate!

RIT

E

quanne jesce p’jì a la Messe,

li

giuvinutte ji ‘uard’ appresse!

Ji

‘uarde appresse une pì d’une:

quest’è

la vera fregature!

III

Tutte

li giuvedìì va’ a lu Mercate,

appena

ci va la matre z’arbunate.

Ci

sta li piste spicce, ma esse nin z’assette,

finché

lu prime che passe je schiaffe lu pette

Zi

mette lu russette, zi fa li bucculette:

zi

fa na riggiustate a lu riccitelle!

RIT

Mo’

nin z’ause cchiù a spusà, ecc.

MO

VE’, MO VA’

Versione

orsognese

Il

canto nella pria parte riprende lo stornello elaborato da Ettore Montanaro come

“A la Francavillese”, meglio noto come “Maria Nicole” tra le varie corali; la

seconda parte invece riprende lo stornello classico abruzzese del chietino noto

come “Mo’ ve’, mo ve’, mo’ va’”.

I

Ti

zi fatte la vesta rosce, che da luntane z’arichenosce,

pover’a

tte, Mariuccia mè, Mariuccia mè!

Ripetuto

due volte

E

chi te l’ha fatte fa’, ive na bella giuvinette’,

ti

purive marità!

Ripetuto

due volte

RIT

E

la jerve di l’ulive, pe’ sott’ a terre va’.

se

‘n ti vò cchiù Niculì, munachella ti dajje da fa!

Mo

ve’, mo ve’, mo ve’, mo va’….

Tu

vittine piane piane, nin mi ti fa chiamà!

Ripetuto

due volte

II

Ti

zi fatte bille scarpette, tacchi àvt e punta strette.

Puvr’

a ttè, Mariuccia me!

Ti

zi fatte lu ricce bionde, nghe nu pettn sopr’ a la fronte,

puvr’

a ttè, Mariuccia me!

E

chi te l’ha fatte fa’, ive na bella giuvinette ecc.

RIT

E

la jerve di l’ulive, pe’ sott’ a terre va’, ecc.

SOPRA STU CORE

popolare

Dal

disco FOLKLORE ABRUZZESE, del Coro degli Emigranti di Orsogna “Paese mio”

direttore M° Rocco Scenna

I

DONNE:

Quanta luce, quante stelle!

UOMINI: Quante lucenacappelle!

DONNE:

Chi sa dove, chi s’artrove a nnu, a nnu!

UOMINI:

E nu’ pure c’artruvème!

C’artruvème,

c’artruvème, c’i spignème!

Sole,

sole, ‘nzi po’ stà!

Cara

notte, scure, scure,

fa

paure a camminà!

RITORNELLO

DONNE:

Ma vu’ spittì, Carmè!

Ci

sta na lucia ttè!

UOMINI:

Ci sta na lucia ttè!

DONNE:

Che da la lumìne fa’ a fra sti capille te!

UOMINI:

Fra sti capille te!

TUTTI:

Vacimici, Carmè, addurmiti, Carmè!

Sopra

a stu core, statt’ accuscì!

II

DONNE:

Quanta fiure, quante fiure!

UOMINI:

Che si sente tra lu ‘scure.

DONNE:

A mijjare, a mijjare addurà!

UOMINI:

E na luce da luntane

Va girenne piane-piane.

TUTTI

Sajje

e cale, saje e cale a ccore te!

Na

carezze, du spusine,

e

mo’ sajje, e ze va’ ddurmì.

RITORNELLO

DONNE:

Ma vu’ spittì, Carmè!

Ci

sta na lucia ttè!

UOMINI:

Ci sta na lucia ttè!

DONNE:

Che da la lumìne fa’ a fra sti capille te!

UOMINI:

Fra sti capille te!

TUTTI:

Vacimici, Carmè, addurmiti, Carmè!

Sopra

a stu core, statt’ accuscì!

TI LI SO’ DITTE, MARIUCCE

Popolare

orsognese. Nel ritornello ci sono diversi elementi in comune, rielaborati, con

il canto abruzzese All’orte.

I

Ti

li so’ ditte, Mariucce ‘nci andà,

manche

a la fonte, manche a la fonte!

Ti

li so’ ditte, Mariucce ‘nci andà,

mache

la fonte l’acqua a pijà!

Si

tu ci vi’, mi fì nu piacere,

n’atre

me pijje, n’atre me pijje.

Se

tu ci vi’, mi fì nu piacere,

n’atre

mi pijje cchiù bbelle di te.

RIT

Cinque,

la pari sei, la sette ‘llallà!

Piagne

Rusine, piagne Ruisine!

Cinque,

la pari sei, la sette llallà!

Piagne

Rusine, all’Americhe si va!

II

Jamm,

Tittina mia, a lu vallone,

jamme

Tittina mia, a lu vallone.

Ti

facce fa’ li panne senza sapone!

Nachetazzera-zzera-zzera…

Nachetazzera-zzera-zzà!

III

Jamme

, Tittina mia a la stazzione,

jamme

Tittina mia a la stazzione.

Jame

a pijà lu trene, ce ne jeme a nozze!

Nacheta-zzera-zzera-zzà!

Ripetuto due volte.

[1] Cfr. Vincenzo

Melocchi vita opere e miracoli del commendatore, scritto da Gerardo Di Cola ed edito

dalla éDICOLA editrice di Castellana, 2023

[3] Notizie estratte dalla biografia nel volume a cura di Virgilio Sigismondi Canzuna nustre – Canti popolari abruzzesi di Giulio Sigismondi, Lanciano 1991.

Nessun commento:

Posta un commento