18 ottobre 2025

Fabio Mauroner, L'abbazia di Fossacesia, 1921.

12 giugno 2025

Nino Saraceni, poeta e cantore abruzzese di Fossacesia.

6 maggio 2025

25 novembre 2024

Attilio Fuggetta e Nino Saraceni, due giganti della canzone popolare abruzzese.

Attilio Fuggetta e Nino Saraceni, due giganti della canzone popolare abruzzese

di

Angelo Iocco

Nacque a Lavello, provincia di Potenza nel 1894 e morì a Chieti nel 1980. Ringraziamo il prof. Andrea Giampietro, il quale ne dà notizia in una nota al suo saggio Studi di letteratura abruzzese, Ortona, 2024. Si trasferì giovanissimo a Sulmona per scopi lavorativi, facendo il capostazione, e per gli stessi motivi di lavoro, ebbe incarichi anche alle stazioni di Lanciano e Fossacesia. Ironia della sorte, Fuggetta era destinato ad adottare l’Abruzzo come seconda patria, e soprattutto a entrare in contatto con il poeta Nino Saraceni di Fossacesia, nato nello stesso anno, con cui collaborò in diverse edizioni delle Maggiolate di Ortona. Purtroppo al momento ignoriamo come egli possa aver studiato musica, e in quale istituto o conservatorio, per poter iniziare a produrre già canzoni nei primi anni ’20, con l’istituzione delle Maggiolate a Ortona. Resta ancora un mistero, così come per la formazione artistica di altri compositori abruzzesi quali Vito Olivieri di San Vito e Arturo Colizzi di Rocca S. Giovanni. Preso anni più tardi il diploma per l’insegnamento di musica, si perfezionò a Lanciano, dove ebbe incarichi anche nei Corsi di perfezionamento estivi voluti dal Sen. Enrico D’Amico.

Fuggetta

fece le sue prime apparizioni, come detto, alle Maggiolate Ortonesi, entrando

subito in sintonia col poeta Saraceni. Ecco le canzoni scritte con lui:

M’à ditte ca scì, III Maggiolata di Ortona 1922

Affaccite tisore, IV Maggiolata 1923

Lu niducce, V Maggiolata 1924

Ggenta nostre, VI Maggiolata 1925

Lu ndruvarelle, VII Maggiolata 1926

Lu starucce, VIII Maggiolata 1927

Tra queste figura anche Maccarune a la chitarre, canzonetta scritta dal Saraceni, ancora oggi riproposta da diverse corali, specialmente dal Coro Voci delle Ville di Ortona del

6 novembre 2024

Coro folk Nino Saraceni di Fossacesia, audiocassetta "A San Giuvanne".

11 settembre 2024

Canzoni abruzzesi, A Lu Cannete, Coro Airc Fossacesia di Virgilio Sigismondi.

19 maggio 2024

E. Troilo, Gli slavi nell’Abruzzo Chietino. Atti della Societa romana di antropologia. Roma Vol. VI. Fasc. II. 1899, pp. 117-127.

12 maggio 2024

Pietro Polidori, Uomobono Bocache e le antiche iscrizioni su Anxanum – Lanciano.

Ritratto di Pietro Polidori, foto presa dal Dizionario biografico della Gente d’Abruzzo di Raffaele Aurini, ripubblicato nella copertina di G. Natale, Vita, opere e alcune dissertazioni inediti delle Antiquitates Frentanorum dell’abate Pietro Polidori di Fossacesia, Lanciano 2010

Pietro Polidori, Uomobono Bocache e le antiche iscrizioni su Anxanum – Lanciano

di Angelo Iocco

Questo lavoro è un abstract dal libro di prossima pubblicazione Omaggio a Uomobono Bocache nel bicentario della morte (1824-2024), di Angelo Iocco, Bibliografica, Castelfrentano, 2024.

Pietro Polidori o Pollidori (morto nel 1748) di Fossacesia, è ancora

oggi assai citato (nel bene e nel male) da tutti gli scrittori di cose

abruzzesi per i suoi manoscritti Antiquitates

Frentanorum. Fu dotto ricercatore a Roma e Nardò presso diversi archivi, il

che gli aprì le porte a una vasta gamma di documenti, anche originali, che non

era possibile reperire in Abruzzo. Peccato che la sua ricerca storiografica,

insieme a quella del fratello Giambattista, risenta, nelle sue dissertazioni,

come diversi scrittori hanno dimostrato, di inserti fraudolenti, completamente

inventati dai due fratelli, che per secoli hanno “contaminato” le ricerche di

diversi altri scrittori, pur dal corretto rigore della ricerca, come lo Zecca o

il Savini o il Priori.

I Polidori opeerarono nei tempi dell’abate Berardino Tafuri, che fece

addirittura pubblicare al Muratori il falso Chronicon

Northmannicum, o di Francesco Maria Pratilli, che pubblicò diverse

iscrizioni antiche, bollate postume dal Mommsen, e documenti come il Chronicon Cavense, fabbricato a

ispirazione degli Annales Cavenses.

Eppure all’epoca, per l’assensa dei moderni criteri di scientificità degli

studi, queste ricerche provenienti “dalla provincia”, suscitavano appunto

l’interesse vivo di scrittori di chiara fama nazionale come il Muratori, che

anzi lodavano il lavoro infaticabile di questi ricercatori d’archivio, e

inserivano il materiale nei loro tomi.

Polidori lasciò manoscritte le Antiquitates

Frentanorum. Non sto qui a ripetere le varie vicende di questo manoscritto,

di cui Polidori redasse più copie, sia in brutta che in bella, ora aggiungendo

a una dissertazione maggiori notizie, ora espungendole; e da esse altri copisti

trassero copie, finite in varie biblioteche abruzzesi, nonché a Roma, Avellino

nel Fondo Tafuri, Napoli. Su questo discorso ampiamente ha lavorato il Prof.

Gianfranco Natale nella sua Vita, opere e

alcune dissertazioni inedite di Pietro Polidori, Lanciano, Rivista

abruzzese, 2010.

Parliamo delle lodi che il Bocache riserva al Polidori in ogni parte dei

suoi scritti, chiamandolo sempre “eruditissimo, chiarissimo, accuratissimo”,

ecc.. Questi complimenti sono riservati alle sue ricerche su Lanciano, e ai

passi dove si riportano le varie iscrizioni antiche che rinveniva. In analisi

nei suoi capitoli sulle iscrizioni di Anxanum, il Bocache illustra specialmente

la dissertazione polidoriana Anxanum,

ma nei suoi Volumi vi sono estratti ricopiati da altre dissertazioni, come De portubus et emporiis Frentanorum,

oppure il De Templo, Situ et Promontorio

S. Johannis in Venere. Non steremo qui ad analizzare ogni singola frase

della dissertazione polidoriana, per non rendere noioso il lavoro, ma anche

perché ciò sarebbe di competenza di studiosi più esperti. Riportiamo che

Bocache seguiva ciecamente ogni informazione presa da Polidori, e lo difende

strenuamente ogni volta che ce ne sia bisogno nella trattazione di un tempio o

di un frammento di epigrafe, prendendosela contro chi ha pubblicato in maniera

errata le sue iscrizioni, o chi ne ha fatte malamente le copie cartacee,

oppure, nemmeno a dirlo, contro il Romanelli che “per l’inesperienza da giovine

scrittore e per la fretta”, pubblicò senza revisione i manoscritti antinoriani.

Sul fatto che le Antichità storico

critiche dei Frentani furono pubblicate effettivamente senza revisione, con

le date sbagliate o invertite, e la numerazione di pagina sballata, diamo

ragione al Bocache. Ma c’è di più, come possiamo immaginare, l’invidia del

sacerdote per un altro ricercatore a lui vicino che prima di lui riuscì ad

avere tra le mani le carte antinoriane e

polidoriane, quando era a Napoli, che riuscì a pubblicare per primo!

Eppure il Bocache, ogni tanto, è costretto a citare obtorto collo ciò che

Romanelli riporta nelle Scoverte Patrie.

Anche perché il Romanelli, copiando, cita bene dal Polidori, salvo qualche

errore. Ma sono “quegli errori” a dar licenza al Bocache di inserire nei suoi

capitoli infinite trattazioni, con citazioni e analisi delle fonti dei vari

Sigonio, Grimaldi, Maffei e Mazzocchi di cui abbiamo prima trattato.

Polidori, seguito dal Bocache, afferma che nonostante Lanciano avesse il

suo centro antico in Lanciano vecchio, ai tempi antichi la Città di Anxanum

abbracciava tutto il perimetro murario dei suoi tempi. Ciò gli serve per

confermare i suoi rinvenimenti, come ad esempio l’iscrizione di Giunone al

Borgo. Dipoi afferma che sopra tutti gli antichi templi furono erette le

chiese; da ciò il Bocache cerca di argomentare, anche se non con tanta

convinzione, una primitiva presenza di queste chiese coi santi dedicatari, che

vennero dopo la presenza longobarda nuovamente ricostruite, come S. Martino, S.

Giovanni, S. Maurizio, S. Lorenzo, S. Biagio.

29 giugno 2023

Abruzzo... Mare Nostrum.

23 maggio 2023

Antonio Sciarretta, Geo-storia amministrativa d'Abruzzo: Vasto.

Geo-storia amministrativa d'Abruzzo: Vasto

di Antonio SciarrettaVASTO

Municipio romano, terra pre-napoleonica e comune contemporaneo, corrispondente all'attuale centro con questo nome. Erede della romana Histonium (la fase frentana era a Punta Penna). Attestata nel XI sec. come castello, ma non nel Catalogus Baronum, nemmeno tra i feudi dell'abbazia di S. Giovanni in Venere. Tradizionalmente ritenuta divisa nel periodo alto-medievale in due Terre distinte, Vasto Aimone e Vasto Gisone. Ma la seconda è piuttosto da cercare a nord dell'attuale abitato. Le due terre sono unificate in una sola Università nel 1385, citata come "Vasto Aimone superiore e inferiore" nella prima tassazione aragonese del 1443-7. Toponimo.

Civile:- -IX sec.: Loc. in Chieti maggiore.

- XI sec.-1807: Castello, Università del Vasto Aimone.

- Nel XIII sec. incorpora Collebono e S. Sisto.

- 1807-1811: Governo di Vasto.

- Incorpora definitivamente Pennaluce, Castiglione e Salavento.

- 1811-oggi: Comune di Vasto (1811-1938), Istonio (1938-1944), Vasto (1944-oggi).

- Provincia: Chieti (-oggi).

- Distretto/Circondario: Lanciano (1807-1811), Vasto (1811-1927).

- Circondario/Mandamento: Vasto (1811-1927).

- Feudo: S. Giovanni in Venere, Fasanella (1269-1273), Caldora (-1442), Regio (1442-1444), de Guevara (1444-1460), d'Avalos (1460-1464), Regia (1464-1471), de Guevara (1471-1485), Regio (1485-1496), d'Avalos (1496-1806), col titolo di Marchesato (1497-1806).

- Nel XIII sec. incorpora Collebono e S. Sisto.

- Incorpora definitivamente Pennaluce, Castiglione e Salavento.

Ecclesiastico:- Diocesi: nullius di S. Giovanni in Venere (-1624), Chieti (1624-oggi).

- Parrocchia: S. Maria Maggiore (-1808) e S. Pietro (-1808), S. Giuseppe (1808-oggi).

- Filiali: S. Maria Maggiore (1915-oggi), S. Pietro (1915-oggi), S. Maria Stella Maris in Vasto Marina (1927-oggi), S. Lorenzo in C.da S. Lorenzo (1954-oggi), S. Giovanni Bosco (1965-oggi), S. Maria Incoronata in C.da Incoronata (1971-oggi), S. Paolo (1973-oggi), S. Antonio (1973-2001), S. Marco (1982-oggi), S. Maria Immacolata (1982-2001), S. Maria del Sabato Santo (2001-oggi).

SINELLO

Castello medievale sito nell'attuale loc. Torre Sinello. Va forse identificato col castello Cileno, attestato nell'a. 1000 prope Senellam e di cui in seguito non si hanno tracce. Nel XI sec. è diviso in più porzioni. Non è citato dal Catalogus Baronum, nemmeno tra i feudi dell'abbazia di S. Giovanni in Venere. Incorporato in Pennaluce dopo la fondazione di quest'ultima. Toponimo.

25 aprile 2023

A LU CANNETE, Canti d'Abruzzo. Coro Airc Fossacesia, diretto da Virgilio Sigismondi.

16 marzo 2023

24 novembre 2022

Canzoni Abruzzesi, Il Coro AIRC Fossacesia incontra il folklore, 3° ediz. 2003.

12 novembre 2022

Coro Camillo De Nardis di Pescara: Abruzze me e A li culle di Piscare. Disco 45 giri.

6 novembre 2022

Nino Saraceni, un cantore frizzante delle Maggiolate ortonesi.

|

| Canti nel disco 45 giri |

Nino Saraceni, un cantore

frizzante delle Maggiolate ortonesi

di Angelo Iocco

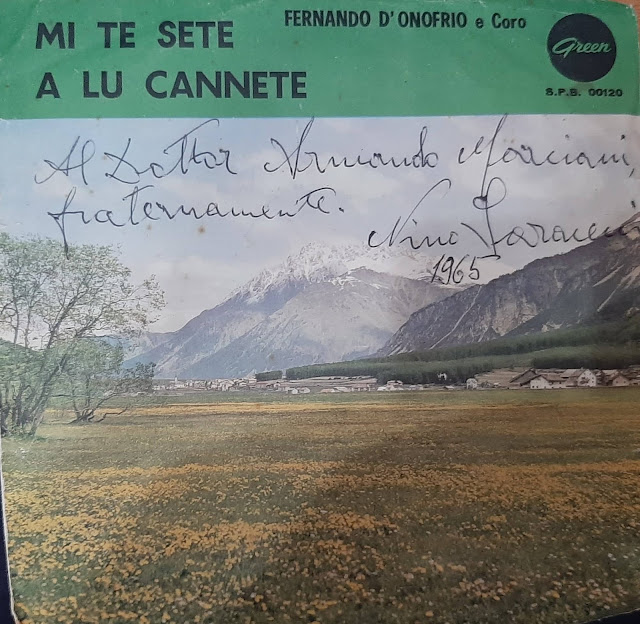

Il Saraceni nacque a Fossacesia nel 1894 e vi morì nel 1970. Giovanissimo si appassionò all’attività poetica, e colse l’occasione, come molti altri poeti della zona, per concorrere alle gare canore della Maggiolata di Ortona, nata nel 1920. Saraceni vi iniziò a partecipare nel biennio 1922-23, rimanendo un ospite fisso per quasi tutte le edizioni, salvo la parentesi della seconda guerra mondiale, fino alla morte. La passione per il verso facile, scherzoso, gioco, come non dimenticare i suoi due capolavori A lu cannete e Mi te’ sete su musica di Antonio Di Jorio.

|

| A lu cannete |

Il Poeta riuscirà a vedere inoltre queste due canzoni registrate su 45 giri dal M° Fernando d’Onofrio di Pescara con il suo Coro De Nardis, nel 1965, e qualche anno dopo eseguì la canzone A li culle di Piscare, ancora oggi cantata con festosità nelle Settembrate abruzzesi pescaresi, per cui la canzone stessa fu composta. Tornando alle Maggiolate, Saraceni strinse un forte sodalizio con due musicisti di fiducia, Attilio Fuggetta di Sulmona, che fu trasferito a Lanciano come capostazione, e Ettore Montanaro di Francavilla al mare, l’immortale raccoglitore dei Canti popolari d’Abruzzo in 2 volumi, e compositore di varie e arie e canzoni, anche in lingua. Ancora oggi risuonano le note de Lu ‘ndruvarelle, talmente veloci che pare di guardare e ascoltare il rumore del fuso della signora che tesse, oppure la melanconica Vaje luntane ovvero L’emigrante, scritta per la Maggiolata del 1930 con musica del Montanaro, oppure l’andante e briosa A lu colle di San Giuvanne sempre con musica di Montanaro, dove si invita il turista ad ammirare le bellezze paesaggistiche del belvedere di San Giovanni in Venere. Fossacesia oltre a Saraceni, che ne fu anche sindaco nel dopoguerra, ricostruendo moralmente e nei fatti la città martoriata, ebbe anche Antonio Fantini, altro poeta e scrittore di commedie teatrali, nonché di canzoni, molte delle quali musicate da Pasquale De Rosa e da Giuseppe Di Pasquale, e campione dei festival del Trabocco d’Oro. Saraceni scrisse anche alcune commedie teatrali, le poesie furono raccolte in un volume Abruzze me’, a cura di Fantini. In questa raccolta ci sono anche poesie assai struggenti, come quella in cui si paragona il campanile della chiesetta di Santa Maria Imbaro a un tronco di albero distrutto, a un corpo martoriato di uomo, nel voler esprimere la ferocia della guerra nella sua cruda nudità e inutilità! Dato il carattere schivo e riservato di Saraceni, gli ultimi anni li passò isolato nei suoi ricordi nella casa di Fossacesia, dove morì. Fece in tempo però a vedere le sue canzoni ancora felicemente cantate nelle Maggiolate degli anni ’50, tanto che in un breve frammento pubblicitario dell’Istituto Luce della Maggiolata del 1955, si sente in sottofondo il ritornello di A lu cannete. Il Saraceni ebbe un’altra soddisfazione, la sua canzone Vaje luntane fu eseguita da un’attrice in uno dei primi film sonori italiani, Vele ammainate precedentemente noto come Mare, della produzione Cines di Roma, per la regia del Bragaglia, distribuito nel 1931; anche se lo scrivente fino ad ora non è riuscito a trovare una copia per poter ascoltare la musica. Negli ultimi anni Saraceni partecipò alla nuova rassegna canora delle Settembrate di Pescara, nate negli anni ’50, con alcune canzoni musicate soprattutto da Cristo Sorrentino pescarese, che si alternava con le ultime composizioni dell’anziano Luigi Dommarco, il creatore delle Maggiolate ortonesi e della celebre Vola vola vola con l’Albanese. Oggi il comune di Fossacesia ha intitolato a Saraceni il teatro comunale. Occorrerebbe, come auspica ad esempio Pasquale De Rosa, una raccolta di tutte le canzoni da lui scritte. Onde non far perdere la tradizione dei suoi successi.

|

| Mi te sete |