disegno di G. Pietrostefani

Visualizzazione post con etichetta D'Avalos Cesare Michelangelo. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta D'Avalos Cesare Michelangelo. Mostra tutti i post

12 febbraio 2026

25 settembre 2025

3 settembre 2025

26 aprile 2025

"Compendio Istorico dell’antichissima terra del Vasto in Abruzzo Citra nel Regno di Napoli" di Tommaso Palma, 1690.

"Compendio Istorico dell’antichissima terra del Vasto in Abruzzo Citra nel Regno di Napoli" di Tommaso Palma, 1690.

Il "Compendio Istorico dell’antichissima terra del Vasto..." di Tommaso Palma è il primo libro di storia vastese.

Fu stampato a Fermo nel 1690, per i tipi di Giovanni Francesco Bolis e fratelli.

Il manoscritto è conservato a Vasto nell’Archivio Storico presso la Casa Rossetti, è composto da 56 pagine ed è dedicato a don Cesare Michelangelo d’Avalos, d'Aquino, d'Aragona, Marchese del Vasto.

Sarebbe bello se fosse ristampato.

VastoGallery

24 marzo 2025

Simonluca Perfetto, L'utopia della zecca del Vasto e la prospettiva monetaria dei Guevara nel panorama feudale 'vastese' (secc. XV-XVIII), Vasto, Vastophil, 2014.

Etichette:

Abruzzo,

Arte,

Biblioteca,

Cartoline e foto,

Chieti,

Cultura,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Marchese del Vasto,

Riviste,

Siti,

Storia,

Vasto

18 marzo 2025

Vasto: Stemma a Palazzo d'Avalos.

Etichette:

Abruzzo,

Architettura,

Arte,

Cartoline e foto,

Chieti,

Cultura,

D'Avalos Alfonso,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Marchese del Vasto,

Storia,

Turismo,

Vasto

16 marzo 2025

Vasto. Nella chiesa dell’Addolorata tutto è storia: l’arte e il mistero della tomba del marchese.

Etichette:

Abruzzo,

Architettura,

Arte,

Chieti,

Cultura,

Curiosità,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Marchese del Vasto,

Religione,

Siti,

Storia,

Vasto,

Video

12 marzo 2025

La storia completa del TOSON D'ORO.

La storia completa del TOSON D'ORO

di Giuseppe Catania

TOSON D'ORO

Ordine cavalleresco dinastico (o di collana)

LABORIOSI PREPARATIVI DELLA SFARZOSA CERIMONIA

TRA BATTUTE DI CACCIA E FESTEGGIAMENTI A VASTO IL SOGGIORNO DEL PRINCIPE COLONNA

di Giuseppe Catania

TOSON D'ORO

Ordine cavalleresco dinastico (o di collana)

II "Tosone d'Oro", ordine cavalleresco dinastico (o di collana), venne fondato,nel 1429 da Filippo II il Buono, Duca di Borgogna, in occasione delle sue nozze con l'Infanta Isabella di Portogallo. Nel 1431 il Duca ne stabili l'ordinamento ed il numero dei Cavalieri che vi potevano accedere,solo 31, quale ricompensa della fedeltà dei vassalli alla corte di Borgogna. Per il suo carattere fastoso l'Ordine del "Toson d'Oro" divenne uno dei più importanti d'Europa.

I cavalieri che ne venivano investiti, indossavano il mantello e tocco rosso e l'insegna che consisteva in un collare d'oro da cui pendeva il "vello" in oro smaltato (a ricordo dell'impresa degli Argonauti). Dalla Corte di Borgogna,dopo

l'abdicazione di Carlo V, al conferimento dell'Ordine del "Toson d'Oro" successero gli Asburgo di Spagna fino all'avvento al trono di Filippo V di Borbone (1701), che determinò la sdoppiamento dell'Ordine che venne distribuito sia dai re di Spagna che dagli Asburgo della Casa Imperiale d'Austria. L'Ordine del "Toson d'Oro" tenne il suo ultimo capitolo, per la verifica delle regole di vita e di comportamento, nel 1555 a Bruges. La consegna del "Toson d'Oro" da parte di Cesare Michelangelo D'Avalos a Fabrizio Colonna, avvenne quale riconoscimento dei servigi che la famiglia romana rese alla corte di Napoli. Fabrizio Colonna era Gran Contestabile del Regno, nipote del Cardinale Carlo. La cerimonia avvenne, con grande sfarzo alle ore 12 di domenica 24 ottobre 1723, e la festa durò fino al 2 novembre.

LABORIOSI PREPARATIVI DELLA SFARZOSA CERIMONIA

I preparativi della sfarzosa cerimonia della consegna del “Toson d'Oro” al Principe Colonna, richiamarono a Vasto una grande nobiltà. Già con dispaccio del 23 novembre 1722 il Marchese Cesare Michelangelo D'Avalos era stato informato che il Re Carlo VI d'Asburgo lo aveva designato e delegato per conferire la collana del "Toson d'Oro" al principe Fabrizio Colonna. Durante il mese precedente al 23 novembre 1723 cominciarono a giungere nel Vasto i primi notabili. II 14 ottobre arrivò il Vescovo di Trivento Mariconda, scortato da quattro staffieri in abbigliamenti sfarzosi. Il 19 ottobre venne Grazio Guidotti,Capitano della Grascia (addetto ai rifornimenti viveri) con due funzionari annonari. Poi giunse anche il Cavallerizzo Maggiore del principe Colonna, Filippo Maffei, per comunicare che il nobile romano era giunto al feudo di Atessa, insieme alla moglie Principessa Caterina Salviati, con il suo seguito. Il 20 ottobre arrivò il Marchese Castiglioni, Segretario del Re, mentre il Marchese del Vasto inviò il suo segretario, Don Felice da Cune, ad Atessa per comunicare al Connestabile i preparativi. Il 22 ottobre giunsero il Barone Lassano, il Marchese di Villa Major figlio del preside di Chieti, ed il Vescovo di Isernia Leone. Il 23 ottobre Guglielmo Amblingh, Barone di S.Ancino, con un seguito di 370 uomini di truppa, incontrò in una tenuta di San Berardino, presso Scemi,il corteo del Principe Colonna che era giunto alle ore 9.30. Qui, infatti, il Marchese Cesare Michelangelo D'Avalos, perché “amava la caccia, fece riserbare vari suoi boschi per questo divertimento, alcuni dei quali cinse di mura, ed adornò di stradoni e di casini. Uno de' più deliziosi era d'appresso al suo feudo di Scerni a 6 miglia distante dal Vasto che aveva in mezzo un diritto e vago stradone per tre miglia”. Qui, in mezzo ai padiglioni turcheschi ricchi di bordure d'oro, incontrò con gran gala il Connestabile Colonna allorché venne nel Vasto per ricevere da lui, secondo l'ordine dell'Imperatore, il Toson d'Oro. (Domenico Romanelli - SCOVERTE PATRIE- Tomo I, pagg.296-98-Napoli MDCCCV). Il Marchese D'Avalos era accompagnato dalla Moglie, Ippolita D'Avalos figlia di Giovanni di Troia. Entrambi viaggiavano su di una "stoffiglia a specchi" con traino a sei, scortata da quattro paggi a cavallo con portamantelli di velluto cremisi trinati d'oro. Seguivano a Cavallo i Baroni d'Abruzzo e di Puglia Capitanata, mentre su di una carrozza trainata da sei cavalli erano il Conte di Villamuriel e il Marchese di Villa Major, cavalieri di Camerata del Marchese.

Su tre carrozze viaggiavano le damigelle della Marchesa con alcuni gentiluomini, mentre un gran numero di nobili e titolati del Vasto a cavallo chiudevano il corteo che era annunziato da due Alfieri, due Trombe, quattro staffieri a piedi e 12 a cavallo in livrea, un Gentiluomo di Camera e un gran numero di lacchè. Il seguito del Connestabile Colonna era costituito dai cavalieri di Camerata Marchese Maccheroni e Barone Mantica, dal Maestro di Camera Cavaliere della Chiaia; dal Maestro di Camera della Principessa,Cavaliere Pieri; dal Cavallerizzo del Cardinale Carlo Colonna, Conte Scotti, dal Cavallerizzo del Principe Colonna, Don Filippo Maffei; dal Gentiluomo Don Francesco Montani di Spoleto; da due damigelle e due paggi della Principessa; due avvocati; il medico e il cameriere personale; due corni da caccia; otto staffieri e quattro famigli con tre calessi, due lettighe e dodici muli per il trasporto dei bagagli. A pochi metri dal padiglione centrale, preannunziato dal suono dei corni, in località San Berardino, comparve il principe Colonna che subito abbracciò il Marchese del Vasto,dopo che furono entrambi smontati da cavallo. Eguale caloroso saluto si rivolsero le consorti dei due principi. Nella grandissima tenda, dove venne ricomposta la scena della vittoriosa battaglia di Pavia,con gli stessi trofei conquistati all'Imperatore Francesco I, vennero serviti "frutti agghiacciati, sorbetti, cioccolata et altri confettioni,vino di diversi paesi lontani, a soddisfatione di tutti, sì quelli che accompagnavano il Sig. Connestabile,come di q.lli di S.A." Dopo il rinfresco i due cortei, i cui cavalli erano 186, giunsero in vista della città del Vasto, e subito, dall'Aragona, vennero sparate "replicate salve di mortaletti, codette e cannoni."

A Porta Castello, dove erano in evidenza i guiderdoni dell'Imperatore, del Connestabile e del Marchese del Vasto, e nel corpo di guardia 8 ufficiali di città, vennero consegnate al Principe Colonna, dal Mastrogiurato Giulio Anelli Barone di Brittoli e Carpineto, le chiavi della Città del Vasto,mentre il sindaco Dionisio Piccirilli pronunciava un'orazione di saluto. A piedi,con la scorta di quattro compagnie di soldati che inneggiavano ed esplodevano salve di archibugi, lungo la "Corsea" si giunse al Palazzo del Marchese del Vasto. Saliti ai piani superiori a ricevere gli ospiti erano i Vescovi di Isernia e Trivento, mentre fuori echeggiavano le salve di quindici colpi di cannone. Seguiva un'accademia musicale con l'intervento di tutti i Capitoli religiosi secolari e regolari, nonché di cavalieri venuti da altre località a riverire i principi. La cena venne servita nel piano riservato alla Marchesa del Vasto ed in ultimo venne versato un "prelibato vino Tokaj”.

LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL "TOSON D'ORO"

Gran fermento a Palazzo d'Avalos la mattina del 24 ottobre 1723. Il Principe Colonna attendeva nelle sue stanze, dove alle ore 10,30 venne a "bussare il Marchese Castiglioni che prelevò il candidato e, tra uno stuolo di cortigiani, lo condusse all'anticamera delle Udienze. Il Marchese D'Avalos qui stava seduto in trono in abito da cerimonia recando le insegne imperiali. Fece cenno di introdurre il Principe Colonna. Allora il Segretario Regio , Giovan Battista Cantiglioni, lesse in latino il diploma del Re di Spagna con il quale si incaricava il Marchese D'Avalos di conferire al Gran Connestabile del Regno l'Ordine del Toson d'Oro.

Il Principe Patrizio Colonna, dopo aver dichiarato obbedienza alle regole ed allo Statuto dell 'Ordine, prestò il giuramento di rito. Fece allora ingresso nell'aula il Conte di Villamuriel che prese la spada d'onore e la porse al Marchese D'Avalos per ordinare Cavaliere l'insignito dell'ordine del Toson d'Oro. Il Principe Colonna, restando in ginocchio giurò sul proprio onore e ricevette la collana d'oro dal Marchese D’Avalos. Entrambi si abbracciarono scambiandosi complimenti reciproci e, scortati dal Segretario Regio, raggiunsero le dame, i cavalieri e la nobiltà in sosta nelle sale attigue. Poi, nella sala di San Pietro, nel cui altare era un quadro di S.Andrea, protettore dell'Ordine del Toson d'Oro, all'ingresso del corteo venne intonato il Te Deum dal Capitolo di S. Maria Maggiore presieduto dal Vescovo di Trivento in abiti pontificali. Fuori, intanto, rintoccavano le campane di tutte le chiese ed echeggiavano le salve dell'artiglieria del Castello e delle archibugiate della truppa radunata nelle piazze. Venne Celebrata una Messa breve a conclusione della quale venne distribuito cibo di ogni sorta al popolo e due fontane artificiali antistanti il Palazzo D'Avalos per molte ore versarono vino bianco e rosso.

VINCOLI DI PARENTELA TRA I D'AVALOS E I COLONNA

Solenne e sfarzosa fu la cerimonia di consegna del "Toson d'Oro" da parte del Marchese del Vasto, Cesare Michelangelo D’Avalos per incarico ricevuto dall'Imperatore Carlo VI, al Principe Fabrizio Colonna,Gran Connestabile onorario del Regno di Napoli, nipote del Cardinale Carlo Colonna, eminente componente del Sacro Collegio. Il Marchese del Vasto,Don Cesare Michelangelo,si fregiava, per successione delle insegne dell'ordine del Toson d'Oro e vantava vincoli di parentela con la potente storica famiglia romana dei Colonna. Infatti, già nel 1527, il valoroso generale Fabrizio Colonna, avo di questo, insieme al fratello Prospero, passava dalla parte del re di Napoli Ferdinando II; per rinsaldare l'atto di riconciliazione col re aragonese,concesse in sposa la figlia Vittoria,donna di cultura,famosa poetessa e gloria d'Italia, a Ferdinando Francesco D'Avalos, figlio di Alfonso, Marchese di Pescara. Questi si era distinto nella difesa contro i francesi di Carlo VIII e,nel 1525 fece prigioniero il re Francesco I a Pavia meritandosi il titolo di "Achille dell'Armata Cesarea". Nel 1536 Alfonso D'Avalos successe a Ferdinando Francesco, col titolo di Marchese di Pescara e II Marchese del Vasto,Gran Camerario del Regno, Principe di Monteodorisio e Cavaliere del 'Toson d'Oro", Generale della Fanteria Imperiale di Carlo V. Nel 1538 si trovò impegnato nello scontro navale con gli ammiragli di Francia, Filippo e Andrea Doria venuti in soccorso all'armata del generale Lautrec accampata sotto Napoli. Alfonso D'Avalos venne fatto prigioniero insieme ad Ascanio e Camillo Colonna e furono poi riscattati con ingente somma di denaro. Alfonso, con la moglie Maria, e Ascanio Colonna, con la moglie Giovanna d'Aragona, entrambe le donne nipoti del re Ferdinando, parteciparono alle nozze di Alessandro dei Medici duca di Firenze, sposo a Margherita d'Austria. Indubbiamente,Carlo VI, nel conferire l'incarico al Marchese Don Cesare Michelangelo D'Avalos del Vasto di consegnare al Principe Fabrizio Colonna,le insegne dell'Ordine del “Toson d'Oro”,volle, non solo riconoscere la fedeltà dei due esponenti delle nobili famiglie che annoveravano valorosi condottieri,bensì anche riconfermare la sua autorità imperiale nei confronti dei suoi sudditi.

TRA BATTUTE DI CACCIA E FESTEGGIAMENTI A VASTO IL SOGGIORNO DEL PRINCIPE COLONNA

Sfarzo e magnificenza caratterizzarono il soggiorno del principe Patrizio Colonna, ospite del Marchese Cesare Michelangelo d'Avalos, il cui palazzo era ogni sera illuminato da centinaia di torce di cera fino al consumo. Fuori la gente era deliziata da festeggiamenti ed attrazioni, tra cui l'albero della cuccagna, canti e vino a volontà, con fuochi di artificio. Il 25 ottobre il cattivo tempo costrinse tutti a stare dentro il Palazzo. La mattina venne così impiegata nello scambio di doni fra la principessa Colonna e la marchesa D'Avalos. Nel pomeriggio con le carrozze si andò a visitare il Palazzo della Penna dóve vennero donati 8 cavalli al Connestabile Colonna il quale a sua volta contraccambiò donando al Cavallerizzo del marchese del Vasto un anello di diamanti con due rubini e al maestro di stalla 10 doppie. Venne compiuta una visita alla villa del Marchese in località Frutteto e poi al ritorno, dal balcone del Palazzo a Vasto, tutti si affacciarono per assistere allo spettacolo pirotecnico; poi scesero a teatro per la rappresentazione de "II trionfo di Bacco" in dialetto napoletano. L'indomani, sotto una pioggerella leggera ma insistente,ci si avviò all'imbarco alla Marina su di un brigantino a 36 remi, ma, a causa del vento impetuoso,venne stabilito di effettuare il viaggio per raggiungere la tenuta della Bufalara e partecipare ad una battuta di caccia. La nobile comitiva prese posto su cinque mute a sei, due lettighe e 12 calessi. Seguivano altri cittadini e invitati su quaranta carrozze e 400 cavalli. Le dame,i prelati e i quattro Cavalieri di Camerata giunti alla Bufalara,presero posto su di una grande carrozza per assistere alla battuta di caccia che però non fu propizia: a causa delle avverse condizioni atmosferiche la selvaggina fu costretta a rifugiarsi nel bosco fitto, a Montebello. Solo vennero presi 10 caprioli, 3 cinghiali, una lepre e due volpi. Fu allestito il padiglione per il pranzo su 60 tavole per il seguito regale, mentre gli altri,in numero di circa 527 tra cacciatori e gente accorsa,si accamparono nei pressi. Il Connestabile regalò al Marchese un fucile con canna spagnuola; al marchese di Castiglione un cavallo riccamente bardato. Ma in seguito una improvvisa pioggia torrenziale sconvolse la comitiva e guastò i costumi e le acconciature. Il maltempo durò anche la giornata del 27 ottobre cosicché vennero scambiati doni. La mattina del giorno 28 ancora convenevoli e donativi tra gli ospiti di palazzo D'Avalos e, nel pomeriggio in visita al palazzo di Santa Lucia dove la sera in quel teatro venne rappresentata la famosa Tragedia "Merope" di Scipione Maffei. Il giorno successivo il Connestabile Colonna si recò al giardino marchesale di Villa Canale e poi al Palazzo della Penna. Nel pomeriggio si recò a far visita ai frati osservanti del convento di S.Onofrio. A sera tutti parteciparono ad una accademia teologica e politica tra recite di componimenti classici. La notte venne, purtroppo, guastata da un furto sacrilego nella chiesa di Santa Maria Maggiore, ad opera di ignoti ladri a danno dei prelati Don Francesco Spadaro e Don Diego Persichetti i quali perdettero alcuni effetti personali, e della chiesa:il "bottino fu di 100 ducati. Il 30 ottobre, nonostante il freddo,verso mezzogiorno il principe Colonna e la consorte si recarono nuovamente a Palazzo della Penna e poi, nel pomeriggio a San Lorenzo nella villa marchesale. Il 31 ottobre il corteo regale si mosse per una nuova battuta di caccia, passando per il giardinetto. Prima di sera i due Principi con le rispettive consorti, su di una berlina con seguito di 4 carrozze si recarono a visitare il convento delle monache di Santa Chiara. Nei pressi del carcere,in via Santa Maria Maggiore,vennero liberati 27 detenuti per reati penali (gli altri detenuti per reati civili erano stati scarcerati il giorno 24 ottobre). Il giorno 1° novembre, dopo aver ascoltato la Messa nella chiesa di San Francesco di Paola, altra battuta di caccia nella tenuta marchesale di San Berardino di Scerni,con scambio di doni. Per il giorno della partenza dei principi Colonna giunsero il 2 novembre due brigantini per imbarcare gli illustri ospiti e condurli fino a San Vito. Ma il mare in tempesta non consenti l'attracco. Via terra,salutati da ripetute scariche di cannoni, accompagnato per lungo tratto dal Marchese d'Avalos col seguito, il Connestabile si diresse alla volta di Roma,traghettando sul Sangro,toccando poi Lanciano per visitare la chiesa della Madonna del Ponte e il Miracolo Eucaristico. Sostò un giorno per visitare le reliquie custodite nella chiesa degli Agostiniani e il Monastero delle monache. A Francavilla al Mare le insegne del Marchese D'Avalos salutarono quelle del Principe Colonna la cui visita ebbe numerosi ed attenti cronisti quali,in particolare Orazio Guidotti, Capitano della Grascia degli Abruzzi, funzionario addetto al vettovagliamento, che annotò scrupolosamente i dettagli della visita e della sosta a Vasto del Connestabile Fabrizio Colonna.

Da: NoiVastesi

11 marzo 2025

“Trattato della educazione di un principe”, da Saggi di morale del signor di Chanteresme, divisi in tomi quattro, e trasportati dal francese dal Padre Alessandro Pompeo Berti della Congregazione della Madre di Dio.

Etichette:

Abruzzo,

Berti Alessandro Pompeo,

Biblioteca,

Chieti,

Cultura,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Letteratura,

Marchese del Vasto,

Religione,

Siti,

Storia,

Vasto

10 marzo 2025

Il Toson d’Oro o Il Fiore dei Tesori (Trismosin Salomon).

Lo Splender Solis di Salomon Trismosin è uno dei più celebri trattati della letteratura ermetica, sia per il prestigio dell'autore, ritenuto, come precìsa la stampa dell'Aureum Vellus (Rorschach, 1598), precettore di Paracelso, sia per le 22 splendide illustrazioni famose nell'iconologia alchemica per il loro simbolismo e per il loro valore artistico. L'opera figura negli schedari delle biblioteche europee anche sotto il titolo La Toyson d'Or ou La Fleur des Thresors, pubblicato a Parigi nel 1612, titolo che differisce da quello dei manoscritti tedeschi in quanto riprende quello di tutta la raccolta (Aureum Vellus) in cui figura lo Splender Solis.

La serie di immagini che accompagna il testo del Trismosin, spesso adoperate come illustrazioni e frontespizi dì testi ermetici, è una delle più preziose dell'Europa Occidentale. Si può supporre che all'origine questo trattato, come altri testi alchemìci, fosse composto da sole immagini, che per il loro numero, 21 + 1, potrebbero essere avvicinate e confrontate con quelle di Abramo l'ebreo descritte da Fla-mel, e con i 22 arcani maggiori del Libro di Toth (Tarocchi).

Anna Maria Partini, dopo un ampio studio introduttivo che precisa le caratteristiche alchemiche dell'opera inquadrandola nel suo tempo e annotandola con ampi riferimenti storico-critici, tenta di chiarire il motivo per cui il traduttore francese abbia mutato il titolo da Splender Solis in La Toyson d'Or, ed evidenzia i collegamenti tra il mito di Gìasone e l'Alchimia, penetrando altresì il simbolismo velato nei colori e negli emblemi dell'Ordine cavalieresco del Toson d'Oro, estendendo l'indagine a quegli alchimisti (Mennens, Creiling, Fictuld, Canseliet, ecc.) che hanno posto in risalto il carattere ermetico dell'Ordine borgognone.

9 marzo 2025

Cesare Michelangelo d'Avalos, in: Teatro eroico, e politico de' governi de' vicerè del regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente. Nel quale si narrano i fatti più illustri, e singolari, accaduti nella città, e Regno di Napoli nel corso di due secoli ... di Domenico Antonio Parrino, 1692.

Cesare Michelangelo d'Avalos, in: Teatro eroico, e politico de' governi de' vicerè del regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente. Nel quale si narrano i fatti più illustri, e singolari, accaduti nella città, e Regno di Napoli nel corso di due secoli ... di Domenico Antonio Parrino, 1692.

Cesare Michelangelo d'Avalos, in: Teatro eroico, e politico de' governi de' vicerè del regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente. Nel quale si narrano i fatti più illustri, e singolari, accaduti nella città, e Regno di Napoli nel corso di due secoli ... di Domenico Antonio Parrino, 1692.22 novembre 2024

25 ottobre 2024

Don Giorgie ed il Principe d'Avalos. Una intervista sui possedimenti e la gestione dei beni dei d'Avalos.

Etichette:

Abruzzo,

Chieti,

Cultura,

Cupello,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Francavilla al Mare,

Molise,

Monteodorisio,

Pescara,

San Salvo,

Storia,

Vasto,

Video

29 luglio 2024

Gli incontri di Licio Di Biase: Mariano Marrone, Storia dei D'Avalos.

Etichette:

Abruzzo,

Chieti,

Cultura,

D'Avalos Alfonso,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Francavilla al Mare,

Marchese del Vasto,

Monteodorisio,

Pescara,

Siti,

Storia,

Vasto,

Video

27 giugno 2024

Compendiosa spiegazione dell' impresa, motto e nome accademico di Cesare Michel Angelo d'Avalos ec Gironda marchese di Canneto, Giovan-Giuseppe [VerfasserIn] Napoli: Felice Mosca, 1725.

30 maggio 2024

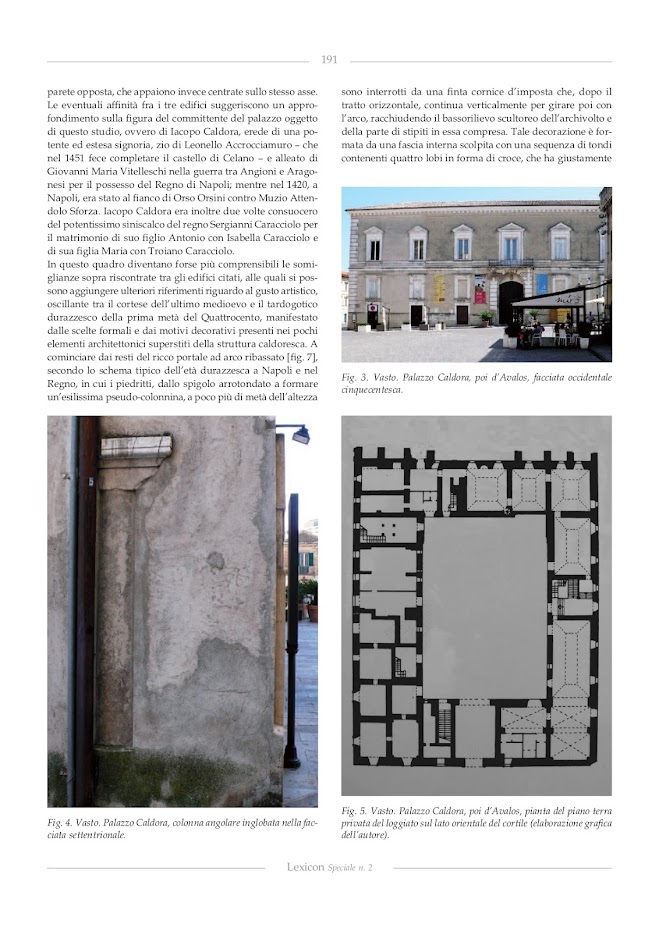

Adriano Ghisetti, Il palazzo di Iacopo Caldora a Vasto e l'architettura tardogotica nel Regno di Napoli.

Etichette:

Abruzzo,

Architettura,

Arte,

Biblioteca,

Caldora Jacopo,

Chieti,

Cultura,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Marchese del Vasto,

Siti,

Storia,

Vasto

22 marzo 2024

Il Polittico d’Avalos - Convento dei frati minori di Sant'Antonio, Ischia.

|

| Il Polittico d’Avalos - Convento dei frati minori di Sant'Antonio, Ischia. |

Le due nobildonne ritratte nel 1512 sono: a sinistra la principessa di Francavilla Costanza d’Avalos, figlia di Innico d'Avalos e di Antonella d'Aquino contessa di Loreto Aprutino, a destra la marchesa di Pescara Vittoria Colonna, signora di Pescocostanzo, poetessa, molto amica di Michelangelo, all’epoca ventenne e sposata da tre anni (1509) con Ferrante d’Avalos, quinto marchese di Pescara, abbigliata con abiti eleganti, gioielli, capelli adornati da perle, nastri di seta e una retina d’oro.

IL POLITTICO D’AVALOS

Lettura di un’opera

Gina Menegazzi

Quanti tesori sconosciuti abbiamo a Ischia, e quanto poco sappiamo valorizzarli e sfruttarli per allargare quell’offerta turistica che vogliamo presentare ai nostri ospiti! Una scoperta in questo senso ci è stata offerta dalla storica dell’arte Serenaorsola Pilato che unisce a un’ottima preparazione e a una grande cultura artistica un linguaggio chiaro e pulito, con cui illustra gioielli grandi e piccoli della nostra isola. Presso la sagrestia del convento dei Frati Minori a Ischia, annessa alla chiesa di S. Antonio, è conservato, anche se suddiviso sulle quattro pareti, il Polittico D’Avalos e la ricercatrice ci ha condotto alla sua scoperta.

“Il polittico – spiega la Pilato -, smembrato in più parti e certamente mancante di alcuni elementi, è costituito da sette tavole. Lo sportello centrale è articolato su due livelli: nella parte superiore la Madonna delle Grazie, circondata da una schiera di puttini, in quella inferiore le due committenti. A questo sportello centrale andavano affiancati i due laterali, uno per parte: a sinistra S. Francesco e S. Ludovico di Tolosa; a destra S. Giovanni Battista e S. Tommaso d’Aquino. Che fossero affiancati risulta evidente dal piano pavimentale, che è lo stesso nelle tre tavole, e dalla continuità nel paesaggio. Le tavole più piccole raffigurano invece quattro sante: S. Lucia, identificabile dagli occhi che regge sul piattino; S. Caterina d’Alessandria, con la ruota del martirio; S. Chiara, con il saio francescano e il giglio bianco, e S. Maria Maddalena, riconoscibile dai lunghi capelli e dal vasetto che regge in mano”.

Partendo dal lavoro di altri studiosi, la storica dell’arte ha fornito una lettura affascinante dell’opera, rivelando gli elementi che la configurano come ex voto offerto dalle due donne: Costanza d’Avalos, rappresentata con gli abiti vedovili e in età avanzata, e una giovane Vittoria Colonna, raffigurata come una principessa, con una retina d’oro nei capelli, come è descritta nelle cronache dell’epoca. “Quest’opera di un’importanza straordinaria, un vero capolavoro del Rinascimento, faceva parte dei beni delle Clarisse che abitavano sul Castello, nel convento fondato da Beatrice Quadra, ed era probabilmente arrivata loro per via ereditaria, forse proprio attraverso la stessa fondatrice. Le Clarisse dovevano essere particolarmente legate all’opera perché, quando furono costrette ad abbandonare il convento, scelsero di portarla con loro”. Sono state le stesse Clarisse a deciderne lo smembramento e l’infelice disposizione all’interno dell’ambiente in cui ora si trova.

Se precisi elementi stilistici e l’età delle due donne rappresentate consentono di fissare la data non oltre il secondo decennio del 1500, un elemento, in particolare, conferma che si tratta di un ex voto, legato alla sconfitta a Ravenna di Ferrante d’Avalos – nipote di Costanza e marito di Vittoria Colonna – e alla sua prigionia a Milano presso la rocca di Porta Giovia, l’attuale Castello Sforzesco. “Sappiamo che la sua fu una prigionia dorata, perché a Milano era custodito dallo zio Giangiacomo Trivulzio, marito di Eleonora d’Avalos, sorella di Costanza”. L’elemento da osservare è l’edificio che compare al centro del dipinto: “l’autore conosce perfettamente la tecnica prospettica e dispone l’asse centrale del pavimento in corrispondenza di questo elemento architettonico che si trova al di sotto della Madonna delle Grazie; inoltre, in un paesaggio piuttosto generico, realizza questo edificio con dovizia di particolari, che richiamano decisamente alcuni elementi di quello che doveva essere il palazzo sforzesco di Milano nel 1510-12, quando Ferrante vi era prigioniero, per esempio la sporgenza dell’architettura chiaramente gotica, e l’arco a tutto sesto. La rocca milanese era originariamente in serizzo bianco, una pietra locale ancora evidente nel basamento della stessa, e in pietra bianca, chiara, è raffigurata la torre nel dipinto, e si contrappone alla torre cilindrica scura. Questa somiglianza architettonica è talmente forte da non poter essere semplicemente un caso: la struttura architettonica occupa un posto così centrale perche il dipinto è una richiesta di grazia per Ferrante custodito all’interno della prigione. Questo ex voto ha inoltre complessi significati religiosi e spirituali: la corte d’Avalos è non soltanto la corte più importante nell’Italia meridionale, ma una delle più importanti d’Italia, e ha esigenze umanistiche e letterarie complesse; l’autore che lavora per una committenza del genere deve essere in grado di trasformare in immagine gli articolati significati politici, spirituali, religiosi che un committente del genere richiede.

Una tale opera lascia inoltre trasparire la spiritualità di chi l’ha commissionata e, analizzando i santi raffigurati, permette di affermare che la committente sia stata proprio Vittoria Colonna. La scelta dei santi non è casuale: Maria Maddalena e Caterina d’Alessandria hanno un ruolo sostanziale nella spiritualità della Colonna; è certamente vero che tale spiritualità si manifesta in maniera totale dopo la morte del marito nel 1525, ma è anche vero che le sue origini dovevano essere precedenti: in una lettera inviata a Costanza Piccolomini, la Colonna parla del ruolo fondamentale di Maria Maddalena, considerata come la vita attiva per aver tanto amato, e di Caterina d’Alessandria, l’aspetto contemplativo, perché ha dedicato tutta la sua vita a Cristo.

Nella tavola di sinistra, poi, vediamo S. Francesco, il mendicante, il poverello per eccellenza, raffigurato in maniere convenzionale con le cinque stimmate a vista, compresa quella del costato, santo che la dice lunga sull’orientamento spirituale e pauperistico di chi ha commissionato l’opera. Lo stesso vale per S. Ludovico, ricollegabile alla Colonna per due diversi motivi: non soltanto perché è un santo legato alla stessa ideologia pauperistica – ha accettato d’indossare la mitra e il mantello vescovile soltanto sull’abito francescano, come è evidenziato nel dipinto -, ma è un santo che ha subito prigionia: una prigionia dorata, sette anni presso Alfonso III d’Aragona, ma pur sempre prigionia, che richiama quella di Ferrante. Quindi, non solo questo dipinto è un ex voto connesso in maniera fortissima a Vittoria, ma è anche una testimonianza, in una data alta – diciamo tra il 1512 e il 1520 – di quello che è già l’orientamento spirituale di questa donna”.

Serena Pilato ha poi collegato i santi raffigurati all’interno del polittico a quelli presenti nella cripta del Castello Aragonese. “In quel luogo elitario, di culto privato, cui potevano accedere solo le famiglie nobili che vi avevano le cappelle, le sante più celebrate sono S. Caterina d’Alessandria e S. Maddalena, rappresentate più volte, per esempio nella cappella Bulgaro, dove sono accostate: S. Caterina, identificabile dalla corona e che regge la veste facendo nodo, riferimento alla sua verginità, e S. Maddalena, bionda – i capelli si vedono sotto il velo – e con il calice. O ancora, nella cappella della Maddalena, di fronte all’entrata, la santa in stucco forte e, accanto, le storie della sua vita; o, nella prima cappella a destra entrando, S. Caterina, con la corona, la palma e il libro, e il Battista, nell’angolo. La cappella Cossa poi ha storie di S. Caterina d’Alessandria, e la cappella Calosirto S. Caterina d’Alessandria e Maria Maddalena. Vittoria Colonna ha trascorso un lungo periodo sul Castello Aragonese, l’amato-odiato scoglio, come lei stessa lo definisce nelle rime, e certamente avrà avuto modo di meditare sui propri orientamenti spirituali all’interno della cripta dove sono raffigurate proprio la Maddalena e Caterina d’Alessandria; mi sembra quasi scontato quindi il rapporto fortissimo tra la cripta del Castello e le figure nel polittico.

Vale infine la pena di osservare i meravigliosi dettagli dell’opera: Vittoria Colonna con il libro e i particolari della veste, o il piviale di S. Ludovico, con figure perfettamente costruite all’interno di architetture realizzate con tecnica prospettica. L’utilizzo dei colori ci dice anche altro: il manto nero di Costanza, o il manto cangiante e bellissimo del Battista, o ancora la veste verde di S. Ludovico, non possono essere compresi senza la pittura veneta del ‘500 a cui va ricondotto anche il paesaggio, così attento e minuzioso. Particolari come il sole dipinto in maniera così dettagliata in S. Tommaso d’Aquino, o, alla cintura del Battista, l’arbusto le cui foglioline poggiano in maniera così perfetta sul bastone, non si possono capire senza i fiamminghi, senza l’influenza che Dürer ha avuto sulla pittura veneta. Non siamo in grado di stabilire chi sia l’autore del dipinto, ma certamente possiamo inserirlo in quello che viene chiamato il filone romano-veneto”.

Trascinati dalle parole di Serena Pilato, ci nasce il desiderio di far conoscere il capolavoro custodito in questa piccola sagrestia, che ancora una volta si connette al Castello Aragonese, a conferma che questo non era una piccola corte di provincia, ma il centro dell’Italia meridionale.

Etichette:

Abruzzo,

Arte,

Cultura,

Curiosità,

D'Avalos Alfonso,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Letteratura,

Loreto Aprutino,

Marchese del Vasto,

Pescara,

Religione,

Siti,

Storia,

Vasto

28 agosto 2023

L'Archivio ritrovato. Docufilm sul recupero dell'archivio gentilizio d'Avalos.

La famiglia d’Avalos ha prodotto e custodito per oltre cinque secoli un importante archivio, che è stato oggetto dalla fine del 2019 di una risolutiva azione di recupero promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania con il supporto del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.

A partire dagli anni ’60, diversi furono i tentativi – tutti infruttuosi – di visionare il materiale, al punto che l’archivio fu dichiarato di particolare interesse storico senza una effettiva istruttoria.

Solo nel 2019, dopo un incontro tra il Soprintendente archivistico e bibliografico della Campania Gabriele Capone e l’ultimo erede della famiglia Andrea d’Avalos, il materiale fu trasferito all’Archivio di Stato di Napoli.

Al trasferimento delle oltre 150 casse di documentazione ha fatto seguito un impegnativo progetto di riordino e descrizione dell’intero fondo che, finanziato dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e curato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, ha portato in due anni alla realizzazione di un inventario analitico di circa 500 pagine.

Tutte le fasi, dal trasferimento ai lavori archivistici, sono raccontate in questo docufilm prodotto dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania.

Da: SAB Campania

Etichette:

Abruzzo,

Arte,

Chieti,

Cultura,

D'Avalos Alfonso,

D'Avalos Cesare Michelangelo,

Letteratura,

Marchese del Vasto,

Molise,

Siti,

Storia,

Vasto,

Video

27 agosto 2023

300° anniversario del Toson d'Oro. La diretta da Vasto della 35ª rievocazione storica del 27.08.2023.

Si tratta della rievocazione storica della consegna del Toson d'oro, con figuranti in costume dell’epoca che sfilano lungo le vie della città per ricordare il conferimento della prestigiosa insegna cavalleresca (collare dell'ordine), avvenimento che si è svolto a Vasto il 24 Ottobre del 1723 ed ha visto protagonisti il marchese del Vasto, Cesare Michelangelo d'Avalos che, su incarico dell'imperatore Carlo VI, consegnò al Conestabile del Regno, principe romano, Fabrizio Colonna per i servigi resi dalla sua famiglia alla corte di Napoli.

|

| Cesare Michelangelo d'Avalos, Marchese del Vasto (Vasto, 15 gennaio 1667 – Vasto, 27 agosto 1729) |

Oltre al valore simbolico, il conferimento dell'istituzione rappresentò un tassello importante per la diffusione del cattolicesimo in Europa, in quanto il principe Fabrizio era il nipote del cardinale Carlo Colonna.

Le cronache raccontano con dovizia di particolari la cerimonia a cui parteciparono nobili, principi e prelati di tutta Europa e che fu seguita da festeggiamenti che durarono fino al 2 novembre.

L'ordine cavalleresco del Toson d'oro è stato istituito a Bruges da Filippo il Buono, duca di Borgogna nel 1430 in occasione del suo matrimonio con l'infanta Isabella del Portogallo. Oggi sono conferiti di questa onorificenza il re di Spagna Juan Carlos e il figlio Felipe, erede al trono che, in occasione delle sue nozze con la giornalista televisiva Ortiz, aveva sull'alta uniforme il Toson d'oro o vello d'oro.

Il gioiello, riprodotto per la rievocazione storica dall'orafo vastese Crisci, simboleggia la ricchezza e la libertà e raffigura un ariete con le corna ritorte in giù e con il corpo appeso ad un pendaglio che rappresenta un fulmine che lo colpisce.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)