20 settembre 2025

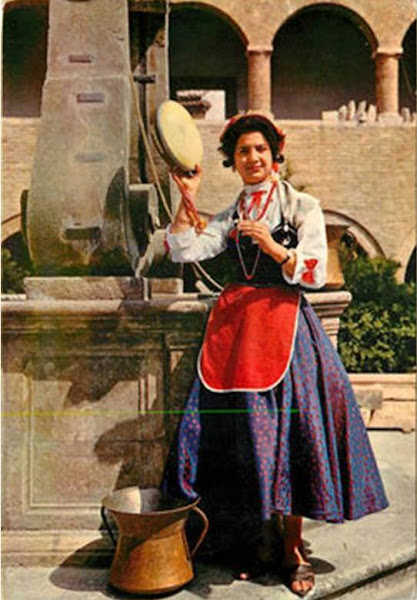

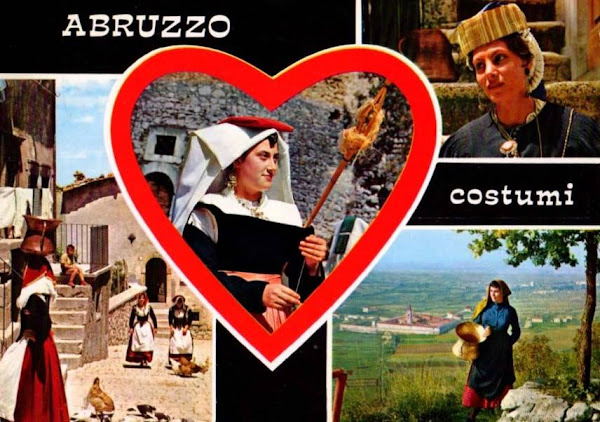

Due paeselli d'Abruzzo (Francesco De Feo, 1966).

16 agosto 2025

Benedetto Croce: Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente il 24 luglio 1947, in occasione del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

Qui raccontiamo questa pagina indimenticabile della vita pubblica del grande filosofo.

– Trattato di Pace: (Consta di Articoli 90, più 5 Allegati ).

Titolo : “L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una parte

Benedetto Croce ed Enrico De Nicola

– Benedetto Croce (biografia):

1) http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-croce/;

2) http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-croce_(Dizionario-Biografico)/;

3) http://www.treccani.it/scuola/tesine/filosofia_della_storia/2.html;

BENEDETTO CROCE: DISCORSO PRONUNCIATO ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE IN OCCASIONE DELLA RATIFICA DEL TRATTATO DI PACE, IL 24 LUGLIO 1947

“Io non pensavo che la sorte mi avrebbe negli ultimi miei anni riserbato un così trafiggente dolore come questo che provo nel vedermi dinanzi il documento che siamo chiamati ad esaminare, e nell’essere stretto dal dovere di prendere la parola intorno ad esso. Ma il dolore affina e rende più penetrante l’intelletto che cerca nella verità la sola conciliazione dell’interno tumulto passionale.

Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l’abbiamo perduta tutti, anche coloro che l’hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l’ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l’opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Ciò è pacifico quanto evidente.

Senonché il documento che ci viene presentato non è solo la notificazione di quanto il vincitore, nella sua discrezione o indiscrezione, chiede e pretende da noi, ma un giudizio morale e giuridico sull’Italia e la pronunzia di un castigo che essa deve espiare per redimersi e innalzarsi o tornare a quella sfera superiore in cui, a quanto sembra, si trovano coi vincitori gli altri popoli, anche quelli del continente nero. E qui mi duole di dovere rammentare cosa troppo ovvia, cioè che la guerra è una legge eterna del mondo, che si attua di qua e di là da ogni ordinamento giuridico, e che in essa la ragion giuridica si tira indietro lasciando libero il campo ai combattenti dall’una e dall’altra parte intesi unicamente alla vittoria, dall’una e dall’altra parte biasimati o considerati traditori se si astengono da cosa alcuna che sia comandata come necessaria o conducente alla vittoria.

Segno inquietante di turbamento spirituale sono ai nostri giorni (bisogna pure avere il coraggio di confessarlo), i tribunali senza alcun fondamento di legge, che il vincitore ha istituiti per giudicare, condannare e impiccare, sotto nome di criminali di guerra, uomini politici e generali dei popoli vinti, abbandonando la diversa pratica, esente d’ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere ai vinti o ad alcuni dei loro uomini e se ne richiedeva la consegna per metterli a morte, proseguendo e concludendo con ciò la guerra. Giulio Cesare non mandò innanzi a un tribunale ordinario o straordinario l’eroico Vercingetorige, ma, esercitando vendetta o reputando pericolosa alla potenza di Roma la vita e l’esempio di lui, poiché gli si fu nobilmente arreso, lo trascinò per le strade di Roma dietro il suo carro trionfale e indi lo fece strozzare nel carcere.

….Si è preso oggi il vezzo, che sarebbe disumano se non avesse del tristemente ironico, di tentare di calpestare i popoli che hanno perduto una guerra, con l’entrare nelle loro coscienze e col sentenziare sulle loro colpe e pretendere che le riconoscano e promettano di emendarsi; che è tale pretesa che neppur Dio, il quale permette nei suoi ascosi consigli le guerre, rivendicherebbe a sé, perché egli non scruta le azioni dei popoli nell’ufficio che il destino o l’intreccio storico di volta in volta a loro assegna, ma unicamente i cuori e i reni, che non hanno segreti per lui, dei singoli individui. Un’infrazione della morale qui indubbiamente accade, ma non da parte dei vinti, sì piuttosto dei vincitori, non dei giudicati, ma degli illegittimi giudici.

19 giugno 2025

16 dicembre 2024

Cesidio Gentile - Il poeta pastore di Pescasseroli detto Jurico – Raccolta delle Poesie “non sperse” finalmente stampate e raggruppate in un unico libro, a cura di Domenico Padalino, 2005, voll. I e II.

7 ottobre 2024

Cesidio Gentile, detto Jurico: Poesie.

16 giugno 2024

Tratturi e Transumanze. Le vie della pastorizia, tra Abruzzo e Puglia, e l’arte della lana che portò Leonardo a L’Aquila.

di Gabriella Izzi Benedetti *

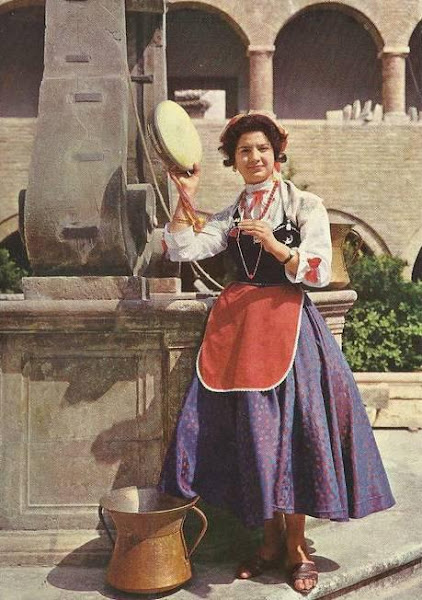

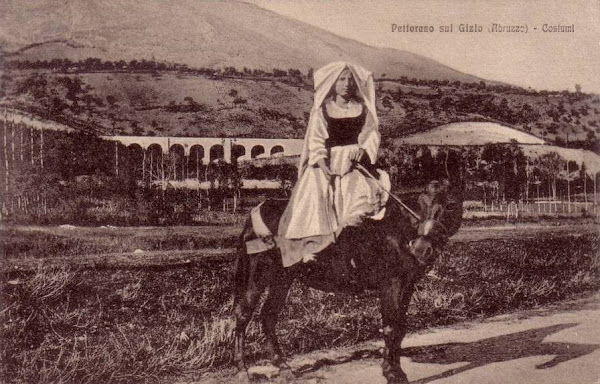

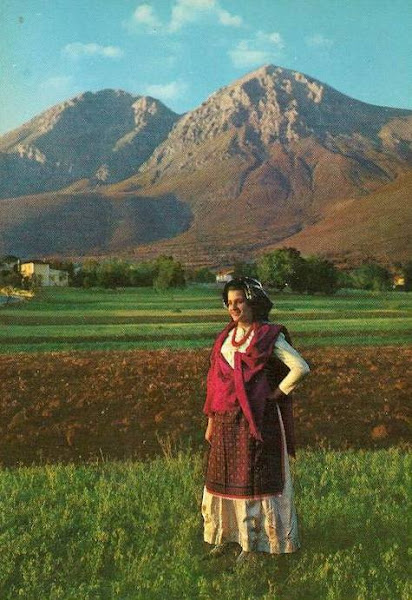

I camminamenti, l’incrocio tra vie hanno da sempre prodotto fusione fra culture e popoli. Questa realtà da tempi preistorici concerne anche i tratturi la cui origine è datata intorno a 10.000 anni fa. Sono vie di transito che, con un sistema reticolare, spostando masse di greggi dalla montagna alla pianura e viceversa, oltre alla migrazione hanno favorito lo smercio, il baratto, creato scambio di saperi. L’Abruzzo possiede tracce antichissime del fenomeno, sicuramente dal VI millennio. Testimonianze sono reperibili nella valle Subequana e a Civitaretenga. Le direttrici tratturali erano spesso fortificate; se ne trovano di simili nei camminamenti dei Sanniti e in quelle dei Sabelli.

Nel museo civico di Sulmona un interessante bassorilievo documenta scene dell’attività pastorale durante il trasferimento delle greggi. Per millenni la transumanza è stata libera da imposte, poi i romani le introdussero, creando conflitti anche perché il mondo pastorale ha avuto, da sempre, carattere fortemente devozionale. Ecco perché è calzante l’osservazione di Goethe: “L’Europa, è nata peregrinando e la sua lingua è il Cristianesimo” peregrinare nel senso di spostarsi, viaggiare. Goethe nell’indicare il Cristianesimo come lingua comune e unificante, si riferisce a più recenti cronologie; ma il senso del sacro già in età classica, ellenica, preromana e romana è stato un fattore di continuità tra il viaggio, in specie transumante e la sacralità.

L’Antico e il Nuovo Testamento, attraverso i Re pastori, coniugano l’aspetto autorevole e il devozionale. Il pastore è colui che guida, che salva. In Abruzzo i percorsi tuttora esistenti, per quanto minimi, rivelano lo stretto legame tra viabilità storica e religiosa. Presso Scanno scavi archeologici hanno evidenziato resti di un tempio sacro a Giove Lanario; e Scanno è sulla direttrice del Tratturo Regio. Presso Sulmona esiste un’intera area sacra a Ercole Quirino, e Sulmona è sulla direttrice tratturale L’Aquila-Foggia. La pratica di fede che accompagnava la lunga marcia delle greggi, trovava nelle strutture religiose una rete protettiva. Lungo i percorsi chiese e cappelle cristiane vennero edificate su ruderi di quelle romane e preromane.

La pieve di Santa Maria dei Cintorelli, a Caporciano, a ridosso del Tratturo, mostra residui di attività del mondo pastorale arcaico. In particolare furono fondamentali le strutture benedettine poste lungo il cammino transumante, e per la prima volta troviamo annessi ai conventi luoghi di ospitalità e cura; questo perché i Benedettini furono i primi, seguendo la regola ora et labora che Benedetto da Norcia dettò nel 542, a vivere non solo di preghiera. Divennero fra l’altro medici e infermieri, come architetti, giuristi, musicisti, artigiani.

In Abruzzo la realtà benedettina fu floridissima: circa 300 strutture. In zona Sangro la badia di Santa Maria di Cinquemiglia era dotata di un Hospitale per i viandanti. In modo particolare la devozione era rivolta alla Madonna dell’Incoronata e all’arcangelo Michele. A Vasto troviamo sull’antico tragitto il Convento dell’Incoronata, San Lorenzo e Sant’Antonio abate. Benedetto Croce parla di un poeta pastore abruzzese, Cesidio Gentile, cultore del rito mariano, che inventò un patto di gemellaggio fra Pescasseroli e Foggia, paesi collegati da un tratturo Regio o Magno, come quello, che dall’Aquila raggiungeva Foggia.

I Tratturi Regi erano enormi, larghi 111 metri e 11 cm esatti; non si conosce il motivo di questa metratura, se riferita all’astronomia o a un calcolo di sfericità terrestre. Se si pensa che una nostra autostrada di 4 corsie non supera i 12 metri, possiamo immaginare la differenza. I tratturi più piccoli, tratturelli o bracci, confluivano in quelli maggiori, o facevano defluire le greggi verso altre zone; quindi formavano una rete gigantesca. Lungo il percorso transumante i “Riposi”, luoghi di sosta, collocati in genere vicino a un fiume, davano modo ai pastori di dedicarsi alla trasformazione del prodotto caseario, della lana, allo scambio di prodotti come zafferano, o prodotti delle cartiere.

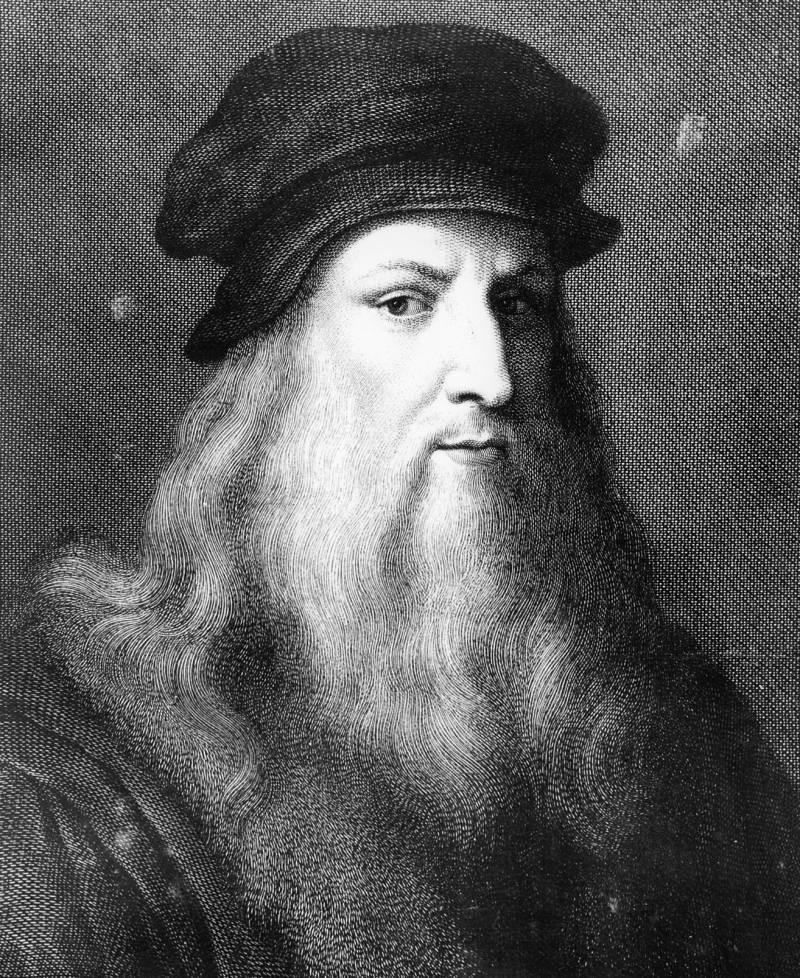

Dalle zone vicine convenivano gli abitanti; sul sagrato della chiesa si svolgevano sagre, fiere, e questa aggregazione creava alla fine agglomerati urbani. Ne è esempio la fondazione dell’Aquila che porta un cambio di passo nella logistica non solo locale. La depurazione, filatura e tessitura delle lane raggiunsero in L’Aquila un grado di tale perfezione attraverso telai così particolari che la loro fama indusse Leonardo Da Vinci, tra il 1498 e il 1501, ad avventurarsi negli Abruzzi con un mercante di stoffe suo amico, il milanese Paolo Trivulzio, che scendeva spesso in Abruzzo per la lana aquilana, la più pregiata sul mercato.

I telai aquilani erano all’avanguardia nella tecnica; tecnica di cui Leonardo si appropriò immediatamente e realizzò per i tessitori del luogo dei disegni. Quindi abbiamo delle coperte abruzzesi realizzate secondo il disegno di Leonardo. Uno di essi è conservato presso il castello di Windsor. E presso la “Royal Collection” esistono suoi bozzetti raffiguranti Sulmona, il Morrone, la Majella, gli alti picchi del Gran Sasso, tutti su carta di Celano, cartiera tra le più importanti in Italia.

Poi qualcosa cambiò. Alfonso d’Aragona nel 1447 decise di riorganizzare la Dogana delle pecore in Puglia e fece convergere tutti gli armamentari, le attrezzature, a Foggia, penalizzando le fiere dell’Aquila, Castel di Sangro e abruzzesi in genere. Si salvò quella di Lanciano in quanto unica fiera franca, cioè libera, della regione, e lì vennero a convergere in tantissimi non solo italiani attratti dalla fama della lana abruzzese.

Dalla Toscana arrivavano le grandi famiglie fiorentine come i Biffi, gli Strozzi, i Tornaquinci e si avvantaggiavano di percorsi alternativi, le cosiddette vie della lana. In Abruzzo molto importante quella che da Guardiagrele arrivava a Prato. Guardiagrele era luogo di convergenza di prodotti lanari; e dimostra come i camminamenti interregionali producessero pluralità di relazioni. Per dire, Nicola da Guardiagrele scultore e orafo, (la sua Croce in argento è tra le più belle in assoluto), si formò nella bottega del toscano Lorenzo Ghiberti.

L’enorme intrico di strade intersecanti l’intera Europa potrebbero raccontarci molto di più della evoluzione da esse generate. Tra le direttrici più importanti la via Francigena che dalla Scozia, attraversando la Francia raggiungeva le Puglie, zona d’imbarco dei crociati. E un troncone proseguiva fino a Santa Maria di Leuca. La via che da Monte Sant’Angelo nel Gargano, attraversa l’Italia, si prolunga fino a Mont Saint Michel in Francia e oltre.

Soprattutto per i tratturi risulta importante la via degli Abruzzi che da Firenze arrivava a Napoli, incrociando Spoleto, L’Aquila, Sulmona, Castel di Sangro, giudicata tra le più sicure per la ricchezza di castelli e torri di avvistamento abruzzesi. In alcuni tratti viari come avviene per la via Traiana, è evidente l’intreccio tratturo e strada, il sovrapporsi. La transumanza abruzzese che, non dimentichiamo, era la più importante in Europa seconda solo alla Spagna, si collegava ad altre regioni. Dalla maremma, da Siena, i tratturi si congiungevano a quelli umbri. Il termine Paschi vuol dire pascoli e il Magistrato dei Paschi in Siena aveva un grande potere perché come avveniva all’Aquila, a Foggia, la transumanza era fondata sul meccanismo doganale; attraverso un atto di “fida”, con diritti e privilegi in cambio del versamento di un canone, i pastori erano soggetti a “giustizia speciale”.

Dall’Umbria poi i tratturelli raggiungevano Marche e Abruzzo e tutto questo ha influito sull’ambiente, sicché molto di quello che oggi siamo lo dobbiamo a questo incrocio di saperi. Oggi le vie erbose, bersaglio di speculazioni, risultano smembrate e snaturate. É auspicabile l’accelerazione di iniziative intersettoriali, come il restauro dei monumenti in degrado, la costruzione di infrastrutture viarie e turistiche. Queste zone, grazie alla loro storia, hanno dato origine a una biodiversità ricchissima, per flora e fauna; e ci auguriamo che vengano istituiti seminari e incentivi per la ricerca.

La mia proposta è promuovere un turismo ambientale e culturale attraverso l’osservazione leonardesca della natura e delle attività legate al mondo agricolo e pastorale. Recuperare idealmente il percorso della via degli Abruzzi associando allo sguardo scientifico sulla odierna diversità, quello etico ed estetico espresso nel “Trattato della pittura” di Leonardo. Far partire percorsi museali e ambientali diffusi e approfondire lo studio della biodiversità e dell’ecosistema che accomunano le regioni centrali.

Curiosamente queste regioni, in specie Toscana Umbria Abruzzo, sono accomunate da un forma di eccellenza riferita alla drammaturgia sacra medievale, che raggiunse forme grandiose specie in Abruzzo e Toscana. In Umbria si affermò la Lauda. Nel Medioevo il teatro era a carattere sacro, il teatro classico inesistente, per il resto relegato nell’area dei guitti e saltimbanchi. Potrebbe essere in seguito questa una nuova proposta culturale. Per il momento ci auguriamo che la vocazione di eccellenza, che è stata la realtà transumante in Abruzzo, venga fatta risorgere con concreti contesti di investimenti in beni e servizi.

*Presidente della Società Vastese di Storia Patria

29 aprile 2024

Un mondo a parte, film di Riccardo Milani, 2024.

Un mondo a parte, film di Riccardo Milani, 2024.

11 ottobre 2022

Casimiro De Danilowicz, Carta topografica dell'arte rustica dell'Abruzzo e Molise.

13 novembre 2021

Lungo il fiume Sangro, da Pescasseroli alla Costa dei Trabocchi. Geo, Rai3 - 2021.

19 giugno 2021

11 febbraio 2021

Il poeta pastore Cesidio Gentile, detto Jurico. Poesie e Leggenda Marsicana.

|

| Cesidio Gentile, detto Jurico |

Cesidio Gentile, detto Jurico (Pescasseroli, 27 giugno 1847 – Civitanova del Sannio, 14 ottobre 1914), è stato un poeta italiano.