IL TEATRO POMPONI: STORIA

Il Teatro Pomponi venne costruito su 2.600 metri quadri di proprietà del demanio: l’aveva fatto sorgere dal nulla, sulle spoglie del fatiscente Padiglione marino in appena 60 giorni, il cavalier Teodorico Pomponi un affarista che si era arricchito commerciando con i muli durante la prima guerra mondiale e nel 1910 era stato appaltatore anche dell’ippodromo della Pineta.

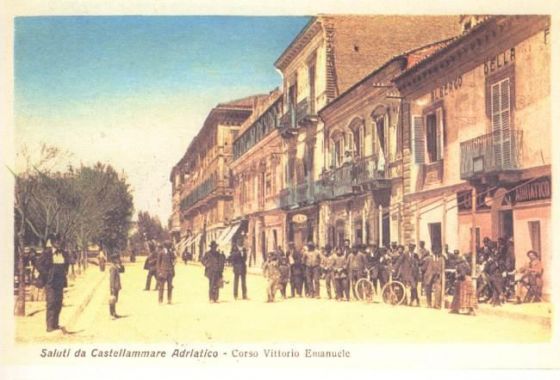

Il 12 febbraio 1920 il Comune, retto dall'allora sindaco di Castellamare Adriatico, Puca, ottenne per 29 anni la concessione del lungo fabbricato costituente il Padiglione Marino, il vecchio stabilimento balneare in fondo a Corso Umberto e di una vasta area all'intorno per ampliarlo e trasformarlo in un grandioso Kursaal con un albergo, teatro e casinò. Ma la delibera presentava tante imperfezioni e doveva essere corretta; poi la Giunta provinciale amministrativa bloccò tutto. Pomponi, che dichiarava “Un paese civile la prima cosa che fa , costruisce un teatro”, non si diede per vinto e il 29 dicembre 1922 ottenne una sorta di liberatoria, su cui pesava l’ormai imminente Settimana Abruzzese del 1923, con la visita della Famiglia reale e dei gerarchi fascisti e la mancanza di un luogo dove riceverli decorosamente.

Castellamare ebbe così il suo teatro con più di mille posti più grande del «Michetti» della dirimpettaia e rivale Pescara. Un volo d’ottimismo per una cittadina che faceva sì e no 12.000 abitanti. Fu lo stesso Pomponi, in occasione della Settimana Abruzzese, ad accogliere Benito Mussolini che fece il suo discorso dall'alto del balcone del Padiglione Marino annesso al Pomponi nell'agosto del 1923 e poi, nel teatro ancora privo di una degna facciata, nella serata di gala in onore del capo del governo, fu eseguita l’opera “I Compagnacci” di Primo Riccitelli su libretto di Gioacchino Forzano, noto autore di libretti d’opera per Leoncavallo e Mascagni. Nei primi degli anni Trenta il Pomponi fu sede di un Circolo del Littorio, il quale insieme col Circolo Aternino della vecchia Pescara aveva il compito di raccogliere il meglio della cultura della città.

Ma oltre a feste e balli degna di memoria in questi anni fu l’attività della filodrammatica “Aterno” composta di attori dilettanti diretta dal dottor Leopoldo Mascaretti.

L’attività gestionale del Pomponi venne affidata dal 1937 alla Società Gestione cinema teatri, di cui era amministratore unico il cavalier Guido Costantini. L’edificio ospitava la gelateria Glacia, con i suoi eleganti tavolini all'aperto, una birreria, il circolo della stampa, il circolo degli impiegati, il liceo musicale. Era il cuore cultural mondano della città rinata dalle ferite della guerra.

Ma ai costruttori che stavano cambiando il volto di Pescara cominciò a fare gola il posto in cui il teatro Pomponi era situato. Nel 1947 era stato predisposto dall'architetto Piccinato un piano di ricostruzione che ne prevedeva l’abbattimento nel quadro della creazione del Parco della Riviera. Ma come ci ricorda Raffaele Colapietra, in uno dei primi numeri del periodico l’Adriatico, Filandro de Collibus, deputato fascista, aveva proposto la stessa condanna, senza riferimento a parchi da creare, parlandone solo come “un groviglio edilizio” privo di arte e bellezza da radere al suolo.

La sua manutenzione per dieci anni venne ridotta al minimo indispensabile e Martedì 12 agosto 1958 il Giornale d’Italia anticipava che il Palazzo Pomponi sarebbe stato presto abbattuto per far posto al progetto di un albergo di 12 piani. Il 24 maggio 1964 venne ordinato un ulteriore sopralluogo nel corso del quale i tecnici rilevarono «rilevanti dissesti generali in tutte le sue parti». Il 28 Mariani firmò l’ordinanza di sgombero. L’ultimo spettacolo è del 4 giugno 1963: una morte annunciata. A fine settembre del 1963 il vice sindaco Evo Di Blasio firma l’ordinanza di demolizione in quanto ritenuto pericolante: si compiva così il destino del Teatro Pomponi. Ma la struttura non veniva giù, perché Pomponi era sì un avventuriero ma aveva usato il cemento armato. Si dovette far ricorso alle cariche esplosive.

Il Teatro Pomponi imperioso e nello stesso tempo discreto, sorgeva proprio di fronte all'attuale nave di Cascella, non era certamente un capolavoro di estetica, ma svolgeva la sua funzione culturale di fondamentale polo di aggregazione della nascente area metropolitana. Lo testimoniano molti documenti dell’Archivio comunale tra questi anche la concessione di lire 2500 che Domenico Tinozzi medico e letterato e senatore, che fece costruire il palazzo della Provincia e del Comune, istituì il liceo ginnasio e la biblioteca provinciale, elargì per la stagione lirica del Teatro Pomponi.

D’estate i villeggianti facevano la fila per assistere agli spettacoli delle migliori compagnie dell’epoca. Si davano proiezioni cinematografiche e nell'intervallo, il varietà o l’avanspettacolo, ma anche la lirica e l’operetta. Vi si esibirono Totò e Peppino De Filippo. Nel 1930 il Pomponi ospitò il primo film sonoro, “La canzone dell’amore” di Ghirelli, e subito dopo una pellicola di Petrolini: tutta Pescara si radunò lì davanti. I fregi, i lampadari, gli stucchi in stile liberty, le poltrone in velluto rosso ne facevano una struttura raffinata che qualsiasi altra città si sarebbe tenuta ben stretta. Ma Pescara decise diversamente.

Ricostruzione storiografica di Elisabetta Mancinelli

I documenti e le immagini (quelle prive di firma) sono tratti dall'Archivio di Stato di Pescara e da “Pescara” di Luigi Lopez.