|

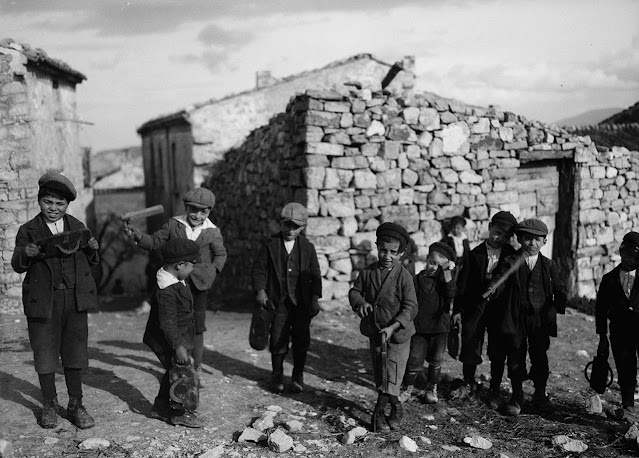

| Leonzio Compassino, Martirio di Santa Rufina, chiesa di San Giovanni Battista, Castelli |

di Angelo Iocco

Da uno studio di Marco Vaccaro dal titolo Oltre la ceramica: pittura a Castelli tra XVII e XVIII secolo, 2021, Castelli. Quaderno del Museo delle ceramiche - n. 10, ci siamo interessati di questi pittori poco conosciuti, attivi tra Marche e Abruzzo. Di Leonzio Compassino da Penne, vissuto tra la seconda metà del ‘500 e la prima del ‘600, attivo almeno fino al 1620, ebbe tra i primi recensori il prof. Francesco Verlengia, che in una delle schede per la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Artistici d’Abruzzo per la provincia di Chieti, nel 1935, riportava con una cattiva lettura il nome di “Teonzio Compassino” come autore di un celebre e antico quadro nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione a San Vito Chietino. La tela è firmata, attraverso dei restauri si è meglio compresa la lettera iniziale. Tale quadro faceva parte dell’antica chiesetta di San Vito martire, che affiancava il torrione circolare con la porta di accesso all’antico paese, provenendo dalla strada grande oggi corso Matteotti.

Essa dunque affacciava sulla piazza Garibaldi, incassata tra la fortificazione del castello e altre abitazioni, come è stato studiato nel lavoro di Vito Sbrocchi La Regia Chiesa parrocchiale di San Vito, Rivista abruzzese, 1997, e andò completamente demolita poco prima del 1850, nonostante dei progetti di ammodernamento e recupero, affinché fosse costruita la nuova chiesa oltre il perimetro murario. Il quadro del Compassino illustra al centro San Vito nelle vesti di martire, con i cani al guinzaglio, simbolo del martirio, tra San Modesto di Lucania e San Crescenzo, martirizzati tutti e tre sotto Diocleziano[1].

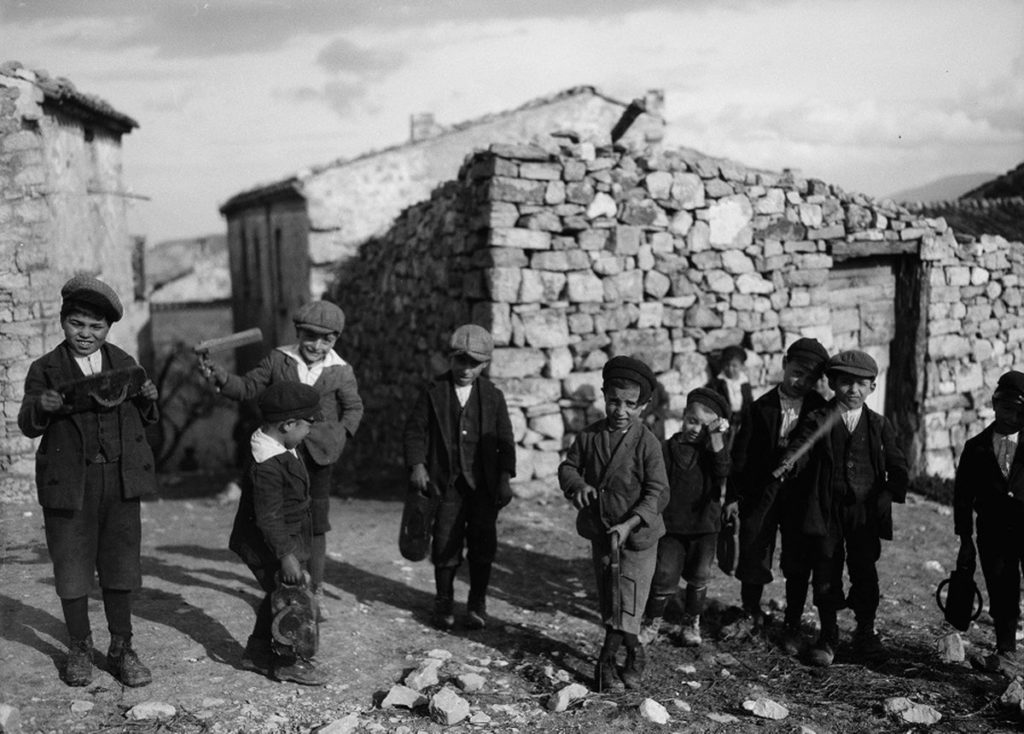

|

Filippo Sargiacomo, progetto di ampliamento della chiesa

madre di San Vito Chietino, Archivio storico comunale di Lanciano, Fondo

Sargiacomo. |

La raffigurazione è scenografica, abbiamo sullo sfondo un

edificio caratterizzato al centro da un monumentale arco in marmo a tutto

sesto, e accanto rispettivamente a destra e sinistra, un ordine di colonne a

capitello dorico. Il dipinto dimostra chiaramente di rimontare all’arte della

Grande Maniera di Raffaello o del Veronese (il di cui nipote Luigi Benfatto in

Abruzzo, dipinse per la chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto una tela

raffigurante Sant’Agostino), tuttavia vi sono alcune stonature poiché la

prospettica scenografia sembra quasi essere scavalcata dalla mole dei tre

personaggi illustrati.

|

Nostra ipotesi è che altri pittori legati al Compassino o

alla scuola emiliana, potessero essere scesi nella ricca Lanciano, famosa per

le Fiere e commerci, dei quali qualcuno venne chiamato a realizzare una tela di

scarso valore stilistico, che raffigura Sant’Agostino tra Santa Rita e un

Santo, oggi presso la cappella di Santa Croce, dove si conserva un frammento

del Miracolo della Ricciarella.