12 febbraio 2026

Loris Di Giovanni, FRATELLI PROTESTANTI E LA LIBERA MURATORIA ABRUZZESE

9 novembre 2025

Il Vampiro (1819) di John William Polidori, cognato del poeta vastese Gabriele Rossetti.

Figlio maggiore di Gaetano Polidori, un letterato italiano originario di Bientina, in provincia di Pisa (segretario personale di Vittorio Alfieri), e di Anna Maria Pierce, una istitutrice britannica, aveva tre fratelli e quattro sorelle, una della quali, Francesca sposò il poeta vastese Gabriele Rossetti.

Polidori era uno dei primi della sua classe all'Ampleforth College dopo aver iniziato gli studi nel 1804 presso i frati di Ampleforth. Nel 1810 si trasferì all'Università di Edimburgo dove scrisse una tesi sul sonnambulismo, laureandosi in Medicina nel 1815 alla precoce età di diciannove anni. Nel 1816 entrò al servizio di Lord Byron come suo medico personale e lo accompagnò nei suoi viaggi attraverso l'Europa.

A Villa Diodati, la casa che Byron affittò presso il lago Lemano in Svizzera, i due incontrarono Mary Wollstonecraft Godwin, il futuro marito di Mary, Percy Bysshe Shelley, e la sorellastra di Mary (nonché amante di Byron) Claire Clairmont. Fu proprio in quella casa che, in una serata di giugno, lessero ad alta voce alcuni brani dall'antologia di racconti tedeschi dell'orrore Fantasmagoriana. A causa di una tempesta i cinque scrittori furono costretti a rimanere in casa, così Byron suggerì di scrivere ciascuno una storia di fantasmi, per passare il tempo sino alla sera successiva: nacquero così Frankenstein, scritto dalla Shelley, e qualche anno dopo Il vampiro di Polidori, quest'ultimo ricalcato sulla figura dello stesso Byron.

Evitando il personaggio crudele e sanguinario delle tradizioni popolari, Polidori modellò il proprio vampiro sul modello byroniano dell'eroe tenebroso e maledetto, e lo chiamò "Lord Ruthven" come omaggio all'amico poeta (il nome, infatti, era originariamente usato nel romanzo Glenarvon di Lady Caroline Lamb per un personaggio che era chiaramente l'alter ego di Byron stesso). Lord Ruthven non fu solo il primo vampiro della letteratura inglese, ma anche il primo vampiro del tipo più in voga nel mondo contemporaneo: aristocratico, inserito nell'alta società e dotato di un perverso fascino nero. Il racconto venne pubblicato nel 1819 sul New Monthly Magazine erroneamente a nome dello stesso Byron, che successivamente pubblicò anche il frammento da cui Polidori aveva tratto ispirazione, senza riuscire a far giustamente attribuire all'amico il racconto compiuto.

Cessato il suo lavoro con Byron, Polidori tornò in Inghilterra e nel 1820 scrisse al priore di Ampleforth con l'intenzione di intraprendere la carriera ecclesiastica, ma l'uomo gli rispose con sdegno rifiutandolo a causa della sua scandalosa attività letteraria. Nel 1821, dopo aver scritto l'ambizioso poema religioso The Fall of the Angels, Polidori cadde in depressione e morì, in circostanze misteriose, probabilmente suicida.

I diari di Polidori, contenenti numerosi aneddoti tratti dai suoi viaggi con Byron, vennero pubblicati collettivamente con il titolo The Diary of John Polidori a cura del nipote William Michael Rossetti, che nel 1911 si appoggiò all'editore Elkin Mathews di Londra. Una ristampa di questo libro, con il titolo The diary of Dr. John William Polidori, 1816, relating to Byron, Shelley, etc venne ripubblicato dalle Folcroft Library Editions nel 1975 e successivamente nel 1978 per le Norwood Editions.

Il vampiro (The Vampyre) è un racconto breve scritto da John Polidori pubblicato nel 1819.

Genesi della storia

Nel maggio del 1816, ricordato come l'anno senza estate, in quel di Ginevra Lord Byron, accompagnato dal medico Polidori, invitò a Villa Diodati Percy Bysshe Shelley, la sua compagna nonché futura moglie Mary Wollstonecraft Godwin e Claire Clairmont, sorellastra di Mary e all'epoca amante di Byron. A causa della pioggia incessante passano il tempo leggendo storie di fantasmi, come le Fantasmagoriana o il romanzo Vathek di William Beckford, finché Byron propone di fare una gara a chi riuscirà a scrivere il racconto di paura più bello. Soltanto due riescono a portare a termine la sfida: Mary scriverà il suo celebre romanzo Frankenstein e Polidori, partendo da un frammento di una storia di Byron, porterà a termine Il Vampiro.

Trama

Aubrey, un giovane inglese di buona famiglia, incontra Lord Ruthven, un uomo di origini misteriose che si fa strada nella società londinese. Aubrey accompagna Ruthven a Roma, ma lo abbandona dopo che questi seduce la figlia di una comune conoscenza. Aubrey si reca quindi in Grecia, dove incontra Ianthe, la figlia di un oste, la quale parla ad Aubrey delle leggende del vampiro. Poco dopo Ruthven arriva nel paesino greco e Ianthe viene uccisa da quello che sembra essere un vampiro. Aubrey non collega assolutamente Ruthven con l'omicidio e si unisce a lui per il seguito dei suoi viaggi. I due vengono attaccati dai banditi, nello scontro Ruthven viene ferito a morte, e prima di morire, fa giurare a Aubrey che non menzionerà la sua morte o qualsiasi altra cosa inerente a lui per il periodo di un anno e un giorno.

Aubrey torna a Londra e rimane stupito nell'incontrare Lord Ruthven, vivo e vegeto, sotto il nome di Conte di Marsden. Ruthven ricorda allora ad Aubrey del suo giuramento. È poco dopo quest'incontro che Ruthven conosce e fa la corte alla sorella di Aubrey mentre questi, impotente nel proteggere la sorella, cade in depressione, vittima di un esaurimento nervoso. La sorella di Aubrey e Lord Ruthven si fidanzano ufficialmente; la data delle nozze è fissata per il giorno in cui termina il giuramento. Poco prima del matrimonio, Aubrey scrive una lettera alla sorella, chiedendole di ritardare il matrimonio. La missiva però non arriva per colpa del medico di Aubrey ed i due si sposano. Scaduto il giuramento Aubrey rivela la verità ai Tutori e muore ma questi non riescono a salvare la sorella: durante la prima notte di nozze, la sorella di Aubrey viene scoperta morta, prosciugata dal suo sangue, mentre Ruthven è svanito nel nulla.

Personaggi

- Lord Ruthven, Conte di Marsden - un nobile inglese, il vampiro

- Aubrey - un giovane gentiluomo

- Ianthe - una giovane donna greca di cui Aubrey si innamora

- la sorella di Aubrey - futura sposa del Conte di Marsden (alias Lord Ruthven)

27 maggio 2025

Olivia Rossetti Agresti, scrittrice inglese, figlia di William Michael e nipote di Gabriele Rossetti.

|

| lettera firmata della Conferenza di Genova, 21.04.1922 |

8 maggio 2025

25 marzo 2025

Lorenzo Trovato, Il Comento analitico alla Commedia di Gabriele Rossetti: tra allegoria e immedesimazione.

tra allegoria e immedesimazione

18 febbraio 2025

Gabriele Rossetti a versified autobiography. By William Michael Rossetti.

31 gennaio 2025

Dante e l'Arte n.11.2024: Dante e il Preraffaelismo. La famiglia Rossetti e il culto di Dante.

Dante e l'Arte n.11.2024: Dante e il Preraffaelismo. La famiglia Rossetti e il culto di Dante.

26 dicembre 2024

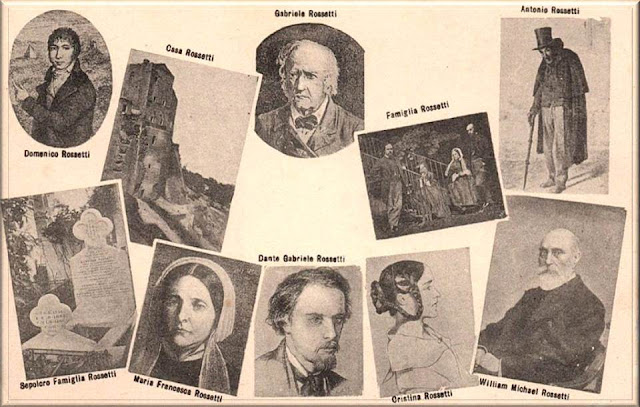

Gabriele Rossetti (Vasto, 18 febbraio 1783 – Londra, 16 aprile 1854) poeta, patriota abruzzese, il Tirteo d'Italia. La vita e le opere.

12 dicembre 2024

Antonio Rossetti (Vasto, 8 marzo 1770 - Vasto, 7 novembre 1853), Sirinate.

16 aprile 2024

William Michael Rossetti (Londra, 1829 - 1919).

|

| William Michael Rossetti, ph. Julia Margaret Cameron |

_0005.jpg)