PERCHE’ LA NOTTE DEI SERPENTI ?

|

| prof. Elso Simone Serpentini |

In Italia la Rai, nei vuoti di programmazione causati da problemi tecnici nelle trasmissioni via satellite o di improvvise interruzioni dei programmi trasmessi in diretta, trasmetteva inizialmente una sequenza di immagini di un gregge di pecore con la parola “Intervallo” in sovrimpressione. Ecco, quella per anni è stata l’immagine iconica che gli italiani hanno avuto dell’Abruzzo. Pensando alla nostra regione, nell’immaginario collettivo degli italiani scattava la battuta, anch’essa spesso trasmessa in televisione: “Li pecuri”. L’Abruzzo era per tutti la regione delle pecore, e dei pastori, cantati dal divino Gabriele D’Annunzio nella sua celebre poesia “Settembre”, che parlava dei pastori, delle pecore e della transumanza. Quando Enrico Melozzi fu incaricato della direzione artistica di una memorabile edizione de “La Notte della Taranta”, in Puglia, rafforzò dentro di sé un suo antico sogno, quello di realizzare qualcosa di analogo nella sua regione, l’Abruzzo. Ma il simbolo non poteva essere la pecora, ve l’immaginate se avesse chiamato il suo concerto “La Notte della Pecora”? Ci voleva un animale che fosse il simbolo dell’Abruzzo, ma di aspetto più nobile e fiero, e la sua genialità affondò la lama in un’antica tradizione, quella dei Marsi, senza i quali e contro i quali non si sarebbe potuto combattere e vincere contro Roma nella cosiddetta “guerra italica”. Ecco allora che alla taranta pugliese, che ti fa ballare perché ti morde alle gambe, si affianca come simbolo dell’Abruzzo non la pecora, che pure nella sua parola latina “pecus” ha dato origine alla parola “pecunia”, contrassegnando un’economia primitiva regionale basata sul possesso delle pecore, sì che più se ne possedeva e più si era ricchi – tanto che Pecunia era la divinità latina della ricchezza e dell'abbondanza – ma il serpente. “La Notte dei Serpenti” era la risposta abruzzese alla “Notte della Taranta” e la denominazione aveva la stessa dignità simbolica. L’idea vincente di Enrico Melozzi, con il richiamo ai serpari di Cocullo e al culto della Dea Angizia, viene efficacemente spiegata nella prima pagina del libretto che accompagna il cd dell’edizione dell’anno scorso, 2023, di cui ho l’orgoglio di essere stato il curatore dei testi.

***

IL SALTARELLO DELLA NOTTE DEI SERPENTI

La seconda edizione della Notte dei Serpenti si apre con un saltarello che Enrico Melozzi ha composto “after” Felix Medelssohn Bartholdy (Amburgo, 3 febbraio 1809 - Lipsia, 4 novembre 1847), compositore, direttore d’orchestra e pianista e organista tedesco del periodo romantico, autore di sinfonie, concerti, oratori, overtures, musiche di scena, musiche per pianoforte e per organo e musiche da camera, nipote del filosofo Moses Mendelssohn. Il ritmo incalzante e suggestivo richiama la popolare danza tradizionale nella sua più autentica espressione popolare, impreziosita però dai caratteri della musica “colta”. Essi esaltano la tipicità del “ballo di corteggiamento” nella sua funzione rituale, che si risolve in una gara di resistenza capace di portare allo sfinimento i ballerini. Tutti ballano e saltano, dice il testo in dialetto abruzzese di Gabriella Serafini ed Elso Simone Serpentini, comprese cento villanelle, all’allegro suono dell’organetto diatonico (lu ddù botte), che rallegra il tempo della vendemmia (la vellègne). Le loro gonne si alzano nel volteggiare, così come il “zinale” di Za Rose, e i loro occhi fanno scoppiare i cuori, perché brillano come stelle. Il coro punteggia le strofe esaltando la bellezza del ballo e alternandosi a momenti in cui sono solo gli strumenti a imporsi all’ascolto nell’accompagnare sul palco i movimenti coreutici dei ballerini e delle ballerine. E’ davvero un esordio esaltante e trascinante per un concerto che rappresenta il trionfo della tradizione popolare abruzzese come la Notte dei Serpenti.

***

"Addìje addìje amore" (intitolato anche "Casche la live" e "Nebbia a la valle") è per me il più bello dei canti popolari anonimi e non d'autore d'Abruzzo. Nel tempo ne ho collezionato una quarantina di versioni, di solisti e di cori. La versione più bella (di una voce maschile solista) è quella che preferisco, perché straziante e commovente, a volte la sento per una trentina di volte consecutivamente, riuscendo a stento ogni volta a trattenere le lacrime. Altre versioni sono pure assai belle, altre, la quasi totalità, sono penose, e tradiscono sia lo spirito che il testo del brano, perpetuando un errore che ha ferito a morte il canto. Quasi tutti i cori, anche abruzzesi, cantano: "casche e se coje", non rendendosi conto della bestialità. E' un canto dell'emigrazione abruzzese, le campagne sono spopolate e abbandonate, non più curate, le olive non sono più colte e cascano a terra marcendo, quindi cascano e NON si colgono. Non si può dire "casche e se coje", ma si deve dire "casche e 'NZE coje", cascano e non si colgono. Questa per me è una cartina di tornasole, ascoltando l'ennesima versione del brano sto attento: se non sento quel 'NZE davanti a COJE, cestino. La prima cosa che dissi ad Enrico Melozzi che scelse questo brano come imprescindibile già per la prima edizione della Notte dei serpenti fu che chiunque l'avesse cantata avrebbe dovuto ridarci quel 'NZE COJE e così è stato, sia quando nella prima edizione l'ha accostata (in una felice contaminazione) ad un canto altrettanto struggente dell'emigrazione albanese in Abruzzo, che nella seconda edizione. Un altro aspetto non secondario: questo brano ci venne RUBATO e noi ce lo facemmo rubare, da Domenico Modugno e da Enrica Bonaccorti, il primo ci rubò la musica e la seconda le parole, in una versione in italiano in cui la campagna da nebbiosa viene trasformata in assolata, la nebbia in sole, la montagna in collina e in fondo si travisa il senso, come si può vedere nelle parole di un brano che venne registrato alla Siae con il titolo "Amara terra mia", il che indusse tutti a pensare che il canto fosse siciliano o pugliese, anche perché Modugno non disse mai nelle sue esecuzioni che il brano originale era abruzzese. La Notte dei serpenti ce l'ha restituito e l'abbiamo rifatto nostro, con orgoglio. Il testo e una spiegazione del brano compaiono nel libretto del cd di cui mi onoro di aver curato i testi. Posto anche il testo del brano con il quale ci fu rubato il canto.

***

ALL'ORTE è un altro dei più bei canti popolari - non d'autore - della musica popolare abruzzese. Nel tempo mi sono venuto progressivamente meravigliando di quanto poco o nulla perfino i componenti dei cori che eseguivano il brano ne conoscessero il significato profondo, tanto da eseguire delle versioni non solo con numerose varianti - questo ci sta, accade, ed è accaduto anche per questo brano - ma con errori marchiani imperdonabili quanto al testo. Il più clamoroso di questi errori consiste nel cantare che la giovane che va all'orte "scontre" lu spose, come se quello con lo sposo fosse uno scontro, anziché un incontro. Clamoroso. Il testo originale dice "'ncontre lu spose", come è evidentemente più congruo. Una variazione di testo comprensibile e non da condannare di per sé è relativa ad uno degli "sposi" incontrati nell'orto da una giovane a quanto pare con molteplici quanto volubili interessi amorosi, tanto da "incontrare" - non scontrare - più di un giovane spasimante: oltre a Nicola, infatti, la giovane incontra "Roccucce" (diminutivo di Rocco), ma in alcune varianti il nome è "Ricucce". Non è stato possibile individuare quale fosse il vero nome - Ricucce o Roccucce - nella versione originale più antica. Vanno bene entrambi i nomi e la Notte dei Serpenti nel libretto li riporta entrambi - Ruccucce nel testo del brano, Ricuccio nella bellissima immagine. Un'altra variante che si trova in molte versioni, segnalata nel libretto, è l'iniziale "je vaje all'orte" che diventa "So jte all'orte", ma è da scartare, in quanto il passato prossimo stride con il presente del verbo successivo, "'ncontre", che per "consecutio temporum" dovrebbe essere "so' 'ncuntrate", ma non lo è e non lo può essere perché introdurrebbe una sillaba in più e quindi una nota musicale in più. Altra mia meraviglia è stata prendere atto che quasi nessuno dei tanti componenti dei cori abruzzesi che pure lo eseguivano conoscesse il senso della frase "cinque, la bella sei, la sette là là", con chiaro riferimento al gioco della morra, come spiegato nel libretto da me curato. Il sei viene chiamato "bello" perché è quello che statisticamente risulta il più vincente e il più facile da conseguire nel proporre con le dita il proprio numero, che sommato a quello dell'avversario fa come somma il sei. Nel proporre ciascuno il proprio numero (immaginato come somma risultante dal numero delle dite delle due mani che si sfidavano a singolar tenzone) i giocatori li dicevano con tale violenza verbale da sembrare insulti e tali finivano con l'essere, tanto da conseguirne vere e proprie risse che finivano a coltellate, e così la morra finì nell'elenco dei giochi proibiti - come la passatella - esposto con appositi avvisi appesi ai muri delle cantine. Da segnalare "la ruchette", spiegata nella nota 3 del testo pubblicato sul libretto. Termino dicendo che solo in parte questo brano veniva frequentemente cantato dalle mietitrici abruzzesi, da me personalmente ascoltate nella zona di Castelli nella mia fanciullezza, che espungevano quasi totalmente il resto del canto e si limitavano a ripetere ossessivamente, magari accompagnandolo con testi inventati e diversi da zona a zona, il concetto centrale (forse oggi politicamente non corretto): "senza lu spose l'amor 'nze po' fa". Quanto alla "meducce", nominata nel testo, si tratta della menta o mentuccia (mentha viridis subsp. longifolia), che nel teramano si dice anche "jesesbàrde".

***

LA FIJA ME’: ‘nu funerale o ‘nu spusalizzje?

Quando Enrico Melozzi mi disse che avrebbe inserito LA FIJA ME’ nella scaletta de LA NOTTE DEI SERPENTI, mi chiese se fosse vero quanto qualcuno gli aveva detto: che si trattasse del canto di una madre che salutava per l’ultima volta la figlia morta, accompagnata al cimitero da una banda che se la portava via. Gli diedi subito una risposta con la quale cercai di allontanare da lui quella che percepivo come una suggestione che lo intrigava: l’ultimo saluto di una madre ad una figlia morta sarebbe risultato commovente in modo straziante, e la sua elaborazione musicale avrebbe dovuto adeguarsi a questo tema. Glielo dissi subito: LA FIJA ME non parlava di un funerale, ma di un matrimonio, e il saluto della madre non era quello rivolto ad una figlia morta, ma quello rivolto ad una figlia che si sposava. Non si trattava di una messa funebre, ma di un canto nuziale, anzi pre-nuziale. Certo anche triste, oltre che gioioso, perché era pur sempre il canto di un distacco, ma rientrava senza dubbi, nell’ambito nella musica popolare abruzzese, nel genere definito come quello dei canti della “partenza della sposa”, consistenti per lo più in serenate pre-nuziali, eseguite la sera prima del matrimonio sotto la finestra della sposa, che quasi al termine della serenata si affacciava alla finestra della sua camera. Erano canti tipici della vigilia delle nozze (molti raccolti sul campo e studiati dal nostro compianto Giuseppe Profeta in varie località abruzzesi). Tuttavia, poiché tra il giorno del matrimonio e quello dell’abbandono della casa paterna da parte della sposa poteva passare anche diverso tempo, il canto della partenza poteva avvenire anche alcuni giorni dopo il rito nuziale, quello del cosiddetto “carriaggio”, cioè del trasferimento della sposa e dei suoi beni dotali nella casa maritale (spesso di un altro paese), caricati su un carro tirato da buoi. In ogni caso, si trattava di canti di commiato, rivolti alla sposa da gruppi di amici e parenti, con sequenze commoventi di saluti, dal profondo significato rituale, punteggiato da motivi tematici assai toccanti. Queste serenate vengono eseguite anche oggi, la sera prima del giorno delle nozze, come retaggio di un’antichissima tradizione popolare. Poiché si tratta di canti di distacco, i temi trattati sono al tempo stesso festosi e tristi, in quanto la partenza risulta in ogni caso una “partenza dillërosë” (dolorosa). I testi poetici delle varie e numerose versioni dei canti della partenza della sposa riassumono in ogni caso gli aspetti nostalgici legati alla vita passata e futura della sposa, i valori legati alla famiglia patriarcale, in cui la figura femminile assumeva, sia prima che dopo il matrimonio, un ruolo spesso subalterno e di soggezione, ma in molti casi un ruolo centrale in contesti matriarcali, assai comuni in Abruzzo. Molti canti venivano eseguiti a cappella, molti altri erano accompagnati dall’organetto diatonico a due bassi (lu ddù bbotte). La particolarità de LA FIJA ME’ è che il canto è quello di una madre che saluta la figlia, non la sera prima delle nozze, ma la mattina dello stesso giorno del matrimonio, magari mentre la sposa sta vestendo il suo abito nuziale, pronta ad abbandonare la casa in cui è cresciuta con un insieme di sensazioni di gioia, di tristezza che rasenta in entrambe le donne il dolore del distacco. Ma la mamma, rivolgendosi al vicinato e alle altre madri, vanta a dismisura le virtù sempre mostrate dalla figlia e portate in dote al futuro marito. Il testo più diffuso ha due varianti fondamentali: in una versione è lo sposo che porta con sé la figlia, in un un’altra (quella scelta per LA NOTTE DEI SERPENTI) è la banda, a dimostrazione che si tratta di un matrimonio agiato, con una delle due famiglie che ha potuto permettersi la spesa di ingaggiare una banda che accompagni la sposa nella sua partenza. E anche di questo la madre si mostra fiera nei confronti della figlia: ha fatto un buon matrimonio, ovviamente per i suoi meriti e le sue virtù. La versione elaborata da Enrico Melozzi presenta delle strofe aggiuntive (operazione per la quale ho dato anche un mio contributo), che arricchiscono il significato poetico del canto, in piena consonanza concettuale con l’arrangiamento musicale, che, coraggiosamente pop, rende il brano straordinariamente contemporaneo. Per la spiegazione di alcuni dei termini dialettali inseriti nel testo rimando alle note a pie’ di pagina pubblicate nel libretto che accompagna il CD della prima edizione e che ho avuto l’onore di curare.

***

DUE “FENESTA CHE LUCIVE” ABRUZZESI

“Fenesta ca lucive” è una delle più celebri canzoni napoletane, cantata da grandissimi interpreti sia di musica cosiddetta “leggera” (tra cui Roberto Murolo e Gino Paoli) che da grandi tenori (Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Mario Lanza). Vi è traccia anche nel film “L’oro di Napoli”, in cui Vittorio De Sica accenna questa canzone e compare nella colonna sonora dei film “Accattone”, “Il Decameron” e “I racconti di Canterbury” di Pier Paolo Pasolini. “Fenesta ca lucive” venne pubblicata nel 1842 dalle edizioni Girard come opera di Gulielmo Cottreau, compositore francese, ma noto editore di melodie napoletane (1797-1847). Tuttavia una “vulgata” attribuisce il testo a Giulio Genoino e la musica a Vincenzo Bellini, attribuzione quest’ultima ritenuta da alcuni studiosi del tutto arbitraria. La canzone venne ripubblicata nel 1854 con l'arricchimento di due strofe dall'editore Mariano Paolella. Fino alla fine del XIX secolo, la leggenda popolare faceva risalire questa canzone all’insurrezione di Masaniello, ma si diceva che la sua origine fosse ancora più antica e non di matrice strettamente napoletana, ma addirittura siciliana, databile intorno al 1563, ispirata ad una poesia cinquecentesca del poeta siciliano Matteo di Ganci, incentrata sul tragico assassinio della nobildonna Laura Lanza di Trabia, meglio conosciuta come la baronessa di Carini. Il testo sarebbe stato tradotto in lingua napoletana soltanto nel 1854 da tale Mariano Paolella, creando la versione che tuttora conosciamo, data però per lo più come canzone di autore anonimo. Se la composizione letteraria risale, probabilmente, al Cinquecento, quella musicale è individuabile non prima degli inizi dell’Ottocento, ma l’attribuzione è assai complessa, c’è chi l’attribuisce a Bellini e chi addirittura a Rossini. Molto più verosimile è la versione che vede Luigi Ricci fornire il testo al celebre Cottrau e realizzarne insieme a questi una riduzione, attingendo dal compositore di Pesaro e da quel di Catania. “Fenesta ca lucive” è un lampante esempio di come la nostra musica sia un insieme di esperienze che camminano, si evolvono col trascorrere dei secoli, lontane dall’essere a sé stanti. Ne è la prova che esiste una versione “classica” del testo napoletano, risalente alla pubblicazione delle edizioni Girard del 1842, ma ne esistono anche due versioni abruzzesi, entrambe raccolte dallo studioso Gennaro Finamore (1836-1923) e da lui pubblicate nel 1880. Se, come è presumibile, le raccolse da persone anziane, di non meno 40 anni di età, quindi nel 1840, la stessa epoca della pubblicazione della versione napoletana, sorgono interrogativi assai interessanti sulla differenza tra il testo napoletano e quello delle due versioni abruzzesi, obbligandoci a dare delle risposte impegnative sugli eventuali collegamenti. Le differenze sono diverse e sostanziali, in quella napoletana è solo la sorella che si affaccia e dà all’innamorato la ferale notizia della morte dell’amata. Nella versione abruzzese di Gessopalena si affacciano anche la mamma “tutta nere” e poi il “patre”, “scunzulate”, e nella seconda strofa l’innamorato si rivolge ai monaci e ai preti e perfino alla fune della campana che ha suonato a morte, prima di dire che nella boccuccia dell’amata, che prima era un fiore, ora ci sono i vermi per le patate (concetto presente anche nella versione napoletana) e che nemmeno in paradiso vuole andare se non ci sta la sua amata (concetto questo presente nella versione abruzzese di Gessopalena). Nell’unica strofa della versione di Casoli, si affaccia solo la mamma, ma dice solo che figlia è malata, per cui l’innamorato spera ancora nella guarigione della sua amata e sul fatto che lei possa tornare a pronunciare il suo nome.

***

CICERENELLA o TARANTELLA DI POSILLIPO

Approfondimento di Elso Simone Serpentini

Una filastrocca popolare napoletana scritta da autori ignoti nel XVIII secolo (nel 1700) e piacevole cantilena per gli scugnizzi, si diffuse in epoca romantica anche come canzone, con una musica anch’essa di autore ignoto. Con il titolo di “Tarantella di Posillipo”, ma anche con il nome della protagonista della filastrocca, una piccola fanciulla chiamata Cicerenella (che vuol dire “piccolo cece”, ma secondo alcuni trasformazione del nome autentico di una giovane contadina che si chiamava Franceschella). Il testo della filastrocca nel tempo, e soprattutto con la sua diffusione nelle province napoletane, è variato molto, anche in forma sostanziale, conservando sempre alcune strofe ambigue e maliziose e perfino scollacciate e licenziose. Si parla delle cose che Cicerenella teneva e che poi ha perso e ora non ha più, perciò è presente in tutte le strofe un imperfetto che esprime un possesso perduto: “teneva”. Sono tante le cose che Cicerenella (detta a volte Cicirenella) teneva e non ha più e assai spesso ne faceva un uso improprio ed estroso, come andare a cavallo del gallo tutta la notte (una delle frasi più a doppio senso e licenziose). Il brano è sempre stato assai popolare e ha avuto infinite versioni, con variazioni limitate al solo testo, mai alla musica, che ha subito variazioni solo di orchestrazione e di arrangiamento. Nuovo impulso alla diffusione, prima nei quartieri di Napoli e poi in tutto il meridione, fu dovuto ad alcune celebri e celebrate interpretazioni, le più importanti delle quali quella di Roberto Murolo (1963), quella della Nuova Compagnia di Canto Popolare (1972) e quella di Peppe Barra, che, essendo basata soprattutto sull’uso delle percussioni, è stata intitolata anche “Il canto dei tamburi”. Più recentemente ne ha proposto una interpretazione assai particolare, che ha riscosso molto successo il cantante napoletano Liberato, che l’ha riadattata proprio come “Tarantella di Posillipo” in chiave moderna ed elettronica, quando invece l’uso strumentale originale era solo quello di castagnette e tamburelli. In tutte le versioni “Cicerenella” segue lo schema della filastrocca dialettale: una sequenza di strofe alternate da un ritornello, strofe ricche di assonanze che raccontano del comportamento estroso e malizioso della protagonista, una donna insolita ed estroversa che usa in modo spasmodico un’infinità di oggetti che man mano vengono citati nella canzone, con un ritmo musicale che è quello di una tarantella in modo minore, con il carattere giocoso che ne ha fatto uno dei motivi napoletani più diffusi. Enrico Melozzi nella seconda edizione de LA NOTTE DEI SERPENTI l’ha inserita in scaletta, e a pieno titolo, perché Cicerenella si diffuse subito anche in Abruzzo, in diverse versioni, le più disparate, tra cui una variante che risulta una delle più infelici della storia del brano, resa celebre – purtroppo - dall’uso improprio che ne fa una band peraltro di grande successo: i Tequila E Montepulciano. Nella loro versione, peraltro di grande successo, tanto da essere stata utilizzata da altri interpreti, sia band che solisti, dopo il “Cicerenella teneva teneva”, segue, come un tormentone estivo, una domanda insulsa che non si capisce da quale necessità artistica sia dettata: “Che teneva? Che teneva?”. Si tratta di un vero insopportabile delirio. Per fortuna, Melozzi, seguendo le mie orripilate osservazioni in proposito, nella sua rielaborazione ha eliminato questa insulsa domanda, e sono contento che abbia dato seguito in qualche strofa una mia suggestione, raccolta da Gabriella Serafini, che, insieme con me ha collaborato con Melozzi nella produzione delle traduzioni in dialetto di brani autoriali anche di grande spessore (Battiato, Albano, Colapesce e Di Martino) e nella produzione di testi dialettali. La suggestione è relativa a Luisa Sanfelice, alla quale il brano “Cicerenella” venne accostata con significato politico rivoluzionario ai tempi della repubblica napoletana del 1799 per il suo carattere di donna, il suo temperamento, il suo comportamento e il suo martirio, giustiziata sulla piazza del mercato a Napoli l’11 settembre 1800 a soli 36 anni di età. Per completezza devo dire che risale al 1885 il testo completo più antico che sia stato registrato sul campo da Vincenzo della Sala e pubblicato sul giornale napoletano “Giambattista Basile” (Anno III n. 4, 15 aprile 1885). Sempre per completezza, devo dire che “Cicerenella” è stato sempre considerato anonimo, ma nel 1826 un musicista napoletano, Pietro Labriola, riuscì a farsela registrare dal Ministero del Regno di Napoli a suo nome, insieme con un'altra ventina di brani. Nei prossimi giorni verrò proponendo i testi di ciascuna delle varie versioni che ho sopra citato, cogliendone tratti, somiglianze e differenze, e facendo alcune considerazioni e riflessioni.

***

LA CICERENELLA NAPOLETANA DEL 1885

Approfondimento di Elso Simone Serpentini

Risale al 1885 il testo completo più antico di CICERENELLA, filastrocca popolare anonima con musica altrettanto anonima registrato sul campo, cioè per le vie di Napoli, da VINCENZO DELLA SALA (fondatore del 1890 della “Cronaca napoletana” e autore nel 1887 della prefazione a “Cento sonetti napoletani” di Luciano Mayo). Il testo venne pubblicato sul giornale napoletano “Giambattista Basile” (Anno III n. 4, 15 aprile 1885). Dobbiamo ritenere che all’epoca, nel 1885 appunto, questa fosse la versione più popolare in voga, certamente preceduta da altre versioni che non si sono conservate per iscritto e altrettanto certamente con testo diverso. Dunque cosa teneva, che ora non ha più, Cicerenella in questo testo del 1885? Innanzitutto teneva, e nessuno lo sapeva, una rimessa, dove ci teneva un calesse e i cavalli, ma anche una “tummenella” (?). Poi teneva un cane, che le faceva da ruffiano con i suoi amanti e saliva le scale dei loro palazzi, nei quali si intrufolava per recapitare e ritirare messaggi amorosi attraversando porticine (portelle) segrete. Teneva poi una gatta, nel testo “muscia”, (detto anche “mucia”) termine che deriva dall’arabo “much-adis”, che significa appunto micia, gatta, propriamente tranquilla e mansueta e conosciuto già ai tempi di Guido Cavalcanti, infatti il termine lo si legge, riferito ad “un uomo fatto come una gatta”, in un sonetto scritto contro il grande amico di Dante da un suo nemico e forse proprio a lui diretto in segno di scherno. Nel testo la parola “micia” viene usata, come d’uso comunemente in tutto il napoletano (ma anche in Francia, con la parola “chat”), per indicare l’organo femminile. Nel testo si allude al “prurito” della “micia”, contrapposto al “bruciore”, inteso come desiderio sessuale ancora più intenso, che Cicerenella tenta di spegnere “abbascia a purtella” (la “purtella” è una piccola apertura fornita di battenti, ma qui indica un quartiere popolare di Napoli, chiamato così per la presenza di gabbiotti delle dogane - a Teramo una delle due circonvallazioni era denominata “delle portelle” proprio per la presenza di questi gabbiotti del dazio). Cicerenella teneva poi una “pennata”, un altro termine usato con licenzioso doppio senso, il primo di pennuta (gallina) e il secondo all’organo sessuale, con riferimento all’apparato pilifero, tenuta illuminata tutta la notte addirittura da centocinquanta piccole luci (lucernelle) negli incontri con gli amanti. Un doppio senso licenzioso lo si trova anche nella strofa successiva, dove si parla di un gallo cavalcato tutta la notte (di solito è il gallo che cavalca e la posizione contraria qui indicata sta a sottolineare che l’iniziativa è assunta dalla donna in posizione dominante). Cicerenella teneva poi una scimmia (“micco”, nome dato anticamente ad alcune specie di scimmie dei generi cebo e apale e termine derivato dallo spagnolo caribico “mico”), ma con significato di ‘minchione, grullo’ (romanesco) oppure di ‘bellimbusto’ (toscano). Qui della scimmia si dice che “alliccava o franfellicco”, cioè leccava un tipico dolce tipico napoletano fatto dal “franfelliccaro” (mestiere ormai scomparso da tempo), che con la sua bancarella per le strade, soprattutto nelle vicinanze degli spettacoli di burattini di Pulcinella, faceva delle stecche di caramella con zucchero e miele, guarnito con sciroppi dai diversi gusti, che poi venivano messe su un bastoncino e generalmente consumate ancora calde. (Il dolciume era talmente famoso che Alfredo Gargiulo, nel 1928, gli dedicò pure una poesia.). Anche qui non sfugge il doppio senso licenzioso, tanto più che “franfellicco” (termine derivato dal francese “fan feluche” che vuol dire “fronzolo”, nel senso che costava poco) lo si diceva di una persona talmente elegante da apparire poco virile. Cicerenella teneva anche una botte, nella quale ciò che si versava dentro usciva subito da sotto, raccolto in una “carrafella” (trasposizione sillabica di “caraffella”), sì che la botte restava sempre vuota e l’immagine intendeva rappresentare che la giovane donna conduceva una vita assai dispendiosa e spendeva e spandeva tutto ciò che le veniva regalato dai suoi amanti. Questo riferimento dà credito ad una interpretazione del personaggio di Cicerenella, secondo la quale si trattava di una giovane donna (forse Franceschella) che aveva rifiutato le “avances” dell’anonimo autore della filastrocca, che si vendicava così del rifiuto parlando male della donna (oggi parleremmo di “revenge porn”), della quale l’ultima cosa che si diceva era che avesse una “cazzarola” assai bella (anche qui è presente un doppio senso), nella quale cucinava abilmente polpette con il pomodoro. La versione raccolta nelle vie di Napoli nel 1885 era un ritorno ad una versione più antica, quella originale, che aveva preceduto quella che aveva assunto un carattere politico rivoluzionario ai tempi della rivoluzione napoletana del 1799, accostata alla figura della martire napoletana Luisa Sanfelice, giustiziata l’11 settembre 1800 al crollo della Repubblica Napoletana, versione di cui parlerò prossimamente.

LA CICIRINELLA ABRUZZESE DEL 1969 (a Vasto e nel Vastese ben nota molto prima della data della registrazione)

C’è stato un periodo, forse più d’uno e ricorrenti, in cui anche in Abruzzo, della canzone “Cicirinella” (scritto così in abruzzese) s’era persa la memoria, antica. Successivamente o periodicamente essa è tornata in voga, ma abbiamo una data a partire dalla quale il suo ricordo deve essersi risvegliato. Nel 1969, il 21 settembre, a Poggiofiorito (CH), la Corale “Tommaso Coccione” eseguì e registrò una versione di una canzone intitolata “LA CANZONE DI CICIRINELLE”, di Florindo Ritucci Chinni (Vasto il 28.10.1886 - 12.1.1955), voce solista Gaetano Ciancio. La canzone rievocava il tempo in cui le mamme, “annazzicando” (cullando) i loro bambini piccoli cantavano loro tra le varie ninnananne anche la “canzone di Cicirinelle”. Era una bella canzonetta, dice la seconda strofa della canzone, che metteva allegria e, tra uno strillo e un saltello, faceva scomparire “la picundrie” (la malinconia). Le mamme prendevano dalla culla (cuccia) i bambini, li mettevano sulle ginocchia a cavalluccio e cantavano allegramente la canzonetta. Nel ritornello venivano riproposte in successione due strofe della versione originale napoletana, così come probabilmente si era diffusa in Abruzzo: nella prima strofa si parlava del cane che morsicava i cristiani (strofa presente anche nella versione calabrese: “Cicirenella teneva ‘nu cani / che muccicava li cristiani”). Nella seconda si parlava del gallo, presente nella versione originale napoletana, si diceva che Cicirinella ci andava a cavallo, ma si diceva, con una variante rispetto al testo originale: Cicirinella gli metteva la briglia e la sella (je metteve la brije e la selle”). Come si può notare non c’è ancora la domanda “Che teneva? Che teneva” che è un’aggiunta successiva.

***

LA CICERENELLA DEI TEQUILA E MONTEPULCIANO E DI ROPPOPPO’

Intorno al 2007 un gruppo di musica popolare, “L’Eco tra i Torrioni” di Cellino Attanasio ripropose una versione della Cicerenella abruzzese, accettando un’innovazione che circolava già da qualche tempo nelle esecuzioni del celebre brano da parte di gruppi improvvisati di giovani, provenienenti da varie aree della regione, che si esibivano per lo più in feste popolari e anche in matrimoni, mischiando indifferentemente canti appartenenti a genersi diversi, sia le serenate alla sposa che la partenza della sposa. In un incredibile pout-pourri di brani, il cui punto in comune era costituito dall’essere tratti a brandelli dalla musica popolare, si introducevano non pochi “non-sense” e cambi di parole e di strofe. Si pensi che Cicerenella, una donna di cui si raccontavano maliziosamente e sarcasticamente comportamenti licenziosi, veniva cantata a spose per il cui comportamento quello di Cicerenella non era certo un esempio da seguire, né da prendere come augurale. In queste versioni veniva introdotta una domanda che seguiva il “Cicerenella teneva teneva”. La domanda era “Che teneva? Che teneva?” e veniva proposta in maniera ossessiva, tanto da diventare un vero e proprio tormentone, che finiva con il mettere in ombra tutte le altre strofe e perfino il significato originale del brano e la sua caratteristica. Nacque quindi un nuovo testo, assai lungo, adottato sia da Roppoppò il cantastorie che dal gruppo musicale Tequila e Montepluciano Band. Quest’ultimo diede inizio a quello che chiamò e ancora si chiama “Cicerenella Tour”, con il quale ha ottenuto un grande successo e ha fatto la propria fortuna. In un periodo in cui del brano si era persa un po’ la memoria, l’improvviso risveglio ha portato il grande pubblico a credere che fosse una creazione dei Tequila, rimanendo incredulo davanti a chi faceva presente che esso risaliva, invece, ma con spirito e significato del tutto diversi, ad una versione originale napoletana del Settecento. La nuova versione, del tutto ipertrofica, tradisce lo spirito originario del brano, introduce inutili quanto triviali volgarità anche rispetto alla versione abruzzese, che pure era venuta accrescendo di per sé le licenziosità e i doppi sensi, corrompe la genuinità del brano, ridotto ad un canto goliardico nel quale si fa a gara a chi le spara più grosse nell’esplicitare oscenità. La prima strofa accoglie una delle varianti abruzzesi (e calabresi), ma forse presente in una delle più antiche versioni, tanto che si dice che Vico la cantasse alla figlia Teresa tenendola sulle ginocchia: Cicerenella teneva un cane che “muccicava” (morsicava) “a li cristiane”. La seconda strofa parla della gatta di Cicerenella, presente in tutte le versioni), ma dicendo che era sorda e matta anziché “scontrafatte” come nella versione originale napoletana, e attibuendole la magrezza incredibile (“n’nartenave né ossa né pelle”), che invece nella versione originale era attribuita ad un ciuccio. La strofa successiva non fa a meno di recepire l’immagine della vacca e della ‘ntacca (nobilitata nella versione di Barra), ma qui abbassata di livello con un’aggiunta (‘ntacche ‘ntaccarelle). Del tutto nuova quanto gratuita è l’introduzione di un toro chiamato Corna d’oro, che camminando fa tremare la terra, e mentre richiama le prime versioni calabresi e abruzzesi qielle di un porco che “scarufave” l’orte e la ‘nzalatelle. Nuova era anche l’introduzione del bove che faceva bei solchi arando, mentre il massino della gratuita volgarità (non della intelligente e maliziosa licensiotà del doppio senso originale) lo si raggiunge nella strofa che parla del gallo, che non viene cavalcato come un cavallo da Cicerenella, ma canta (e si sente per tutta la valle), e si accoppia (“zumbave”) con le gallinelle. Le strofe successive tornano alla tradizione della versione originale, con la gallina che mangia la farinella e fa l’uovo sera e mattina, la botte, che non si può mai riempire perché non tiene “stuppazze” (questa una felice traduzione in dialetto abruzzese del napoletano tompagno) e cannella. Il massimo della gratuita volgarità conclude la versione, dicendo che lo sposo di Cicerenella le odorava (“j’adduràve”) la “rosa”. Pubblici entusiastici e trionfanti hanno decretato il successo di questa versione, ma anche il più basso livello qualitativo che una versione di Cicerenella abbia mai raggiunto, determinando anche un diseducativo invito al pubblico ad accettare la degradazione di un capolavoro della musica popolare napoletana (e abruzzese) a canto goliardico. Felice e gradevole risulta la conclusione di ogni strofa: “Cicirenella olè, Cicirenella olè olà”, ma è insopportabile il tormentone “Che teneva? Che teneva?”, che, ripetuto fino allo sfinimento, mette in ombra ogni altra cosa.

***

LA CICIRINELLA DELLA NOTTE DEI SERPENTI

Enrico Melozzi aveva deciso di inserire nella seconda edizione della Notte dei serpenti, “Cicirinella”, il celebre brano popolare napoletano nato nel Settecento e diffusosi anche in Abruzzo, ma aveva in mente alcuni concetti precisi riguardo al testo che doveva costituire la base narrativa della sua nuova e moderna armonizzazione. Innanzitutto doveva rinunciare all’antico testo pubblicato nel 1885 dal giornale “Giambattista Basile”, perché interamente napoletano e del tutto privo di ogni caratterizzazione regionale abruzzese. Voleva poi non fare propria “La canzone di Cicirinella” scritta nei primi anni sessanta da Florindo Ritucci Chinni, in quanto si trattava di una canzone d’autore nella quale dell’antica “Cicirinella” erano solo riportate due volte due strofe nel ritornello. Inoltre intendeva restare assai lontano dalla versione più recente, che pure aveva portato ad un grande successo i Tequila e Montepulciano, in quanto aveva reso "Cicirinella" un canto goliardico pieno di espliciti e triviali doppi sensi. Ecco così che è nata per la Notte dei serpenti una versione del tutto nuova ed originale del celebre brano, quasi rivoluzionaria, in cui Cicirinella non teneva più una rimessa dove rimetteva cavalli e calesse, un cane che le faceva da ruffiano o che “muzzecava li cristiani”, una “micia” che le prudeva e che addirittura le bruciava, una tettoia alla quale pendeva una lampada a luci rosse, un cavallo che lei cavalcava o che “zumbave” le gallinelle, una scimmia che leccava lecca-lecca, una botte dove ciò che si metteva da sopra usciva da sotto, una cazzarola dove lei cucinava polpette con “la pummarola”. Non teneva più, soprattutto, una vacca che, quando alzava la coda, mostrava “ntacche e ntaccarelle”, un toro che si chiamava Corna d’oro e camminando faceva tremare la terra, un porco che “scarufave l’orte”, un bove che, arando, faceva solchi precisi, una gallina che faceva l’uovo due volte al giorno, e uno sposo che “jadduràve la rose”. No, la Cicirinella della Notte dei serpenti è una figura di donna abruzzese che ha un preciso ruolo: aiuta, dà agli altri, è dedita ai lavori di casa, che tiene generosamente aperta per gli amici così come tiene sempre preparata la tavola, ha le mani sempre pronte ad aiutare chiunque abbia bisogno anche solo di un incoraggiamento, e tiene un cuore d’oro, non è una donna necessariamente ammiccante, ma solida di principi e azioni. Nella quarta ed ultima strofa la versione propone una citazione dotta, dicendo che Cicirenella aveva anche un nome e un soprannome, Luisella, e il riferimento è a Luisa Sanfelice, alla cui tragica vicenda (venne giustiziata l’11 settembre 1800 a Napoli sulla piazza del mercato dopo il fallimento della Repubblica Napoletana) la figura di “Cicirinella” venne accostata dai rivoluzionari sanfedisti. Della versione abruzzese più recente, la versione della Notte dei serpenti conserva il “Cicirinella olè, Cicirinella olè olà” (di felice inventiva) ma non il tormentone “Che teneva? Che teneva?”, che segue ossessivamente il “Cicirinella teneva teneva” con cui inizia ogni strofa. E’ accaduto, però, che è stato il pubblico presente al concerto di Pescara a far partire il tormentone ad ogni inizio di strofa. Nella registrazione che sentiremo la sera di venerdì 23 agosto su Rai 2 l’intervento del pubblico ha un livello acustico non inferiore a quello dei microfoni degli artisti sul palco, solisti e coristi, così quel che Melozzi aveva tolto, il pubblico lo ha rimesso. Abituato a sentirlo quel tormentone, i ventimila presenti lo hanno cantato loro. Che dire? Arrendersi con un “vae victis” (guai ai vinti)? Esaltarsi come fanno gli artisti quando dal palco dirigono il loro microfono verso il pubblico invitandolo a partecipare al canto e considerano un successo il raggiungimento di questo obiettivo? Io personalmente continuo a non gradire il tormentone, ritenendolo incongruo e tale da mettere in ombra tutto il resto, quindi ancora meno adatto ad una versione “nobilitata” di "Cicirinella" quale quella della Notte dei serpenti. Tuttavia il principio di realtà mi induce a prendere atto di quanto accaduto a Pescara e a lasciare a ciascuno la libertà di esprimere il proprio giudizio.

***

Vola vola vola…

Nel 1922 Luigi Dommarco, nato ad Ortona nel 1876, ha 46 anni, è nel pieno della propria creatività. Prima artigiano, ha avuto un impiego presso il comune della sua città natale , ma come giornalista, firma alcuni articoli in diverse riviste. Soprattutto scrive belle poesie in dialetto ortonese, che nel 1918 raccoglie nella pubblicazione “Li rose di Urtone”, che ha un buon successo. Dal 1909 è sposato con una maestra elementare, Annunciata Spinelli. Alcuni suoi versi sono stati musicati da un suo concittadino, il compositore Guido Albanese, più giovane di lui, che, nato nel 1893, nel 1922 ha 29 anni e nel 1914, quando aveva appena 21 anni, ha messo in musica con successp la sua poesia “Che scià bbindette Urtone”. La loro collaborazione è proseguita felicemente. Albanese è pronipote del celebrato compositore ortonese Francesco Paolo Tosti, e già da studente liceale ha manifestato un forte interesse per la musica. Trasferitori a Roma per studiare composizione, allo scoppio della prima guerra mondiale ha interrotto gli studi e ha raggiunto il fronte come ufficiale dei bersaglieri. Al termine della guerra si è recato a Bologna dove, ha conseguito il diploma in composizione al Liceo musicale "G. B. Martini" nel 1921. Torna ad Ortona deciso a dedicarsi alla composizione e alla tradizione musicale della sua terra abruzzese. L’anno prima del diploma, come direttore del coro, ha partecipato all'organizzazione della prima Maggiolata Abruzzese di Ortona, manifestazione di canzoni dialettali, presentando alcuni suoi brani, tra cui il trittico Terra d'ore (comprendente “La Smarroccatura”, “Quand'arvè le prime rose” e “La Villigne”), su versi di Luigi Dommarco, “Lu piante de le fojje” e “L'Acquabbelle”, entrambe su versi di Cesare De Titta, “Core mé” e “Ci manche all'Adriatiche ‘na perle”, di cui egli stesso ha scritto le parole. Luigi Dommarco ha scritto quattro strofe rievocando un antico gioco infantile, nel quale alcuni ragazzi raccolti intorno a un compagno poggiano l'indice sul suo ginocchio e il ragazzo che comanda il gioco pronuncia rapido le parole «Vola vola vola...» e il nome di un animale. Se si tratta di un animale volante, gli altri devono «volare», sollevando il dito, altrimenti no. Chi sbaglia è costretto a pagare pegno. Nei versi di Dommarco la rievocazione del gioco diventa una canzone d'amore, che evoca un corteggiamento infantile, in modo nostalgico e delicato, ma anche un po’ malizioso. Se i fiori nascono in primavera, l’amore nasce dalla fanciullezza (“la citilanze”) e adesso che non si è più bambini i baci e la carezze dispensati un tempo con generosità hanno acquisito un altro significato, e l’innamorato sogna di riavere quelli di Maria, tanto ingenui quando si “pazziava” a “Vola vola”. Eppure una volta, per riscattare un fazzoletto dato come pegno per aver alzato la mano quando era stato nominato un animale che non volava, lui è stato “condannato” a baciarla, ma lei gli ha imposto di inginocchiarsi prima di darle il bacio. Lui ricorda quel momento con emozione, così come la ricorda quando era una “pupuccia capricciose” (una pupetta capricciosa), con le trecce che pendevano e la frangetta (“la fruntine”), adesso invece si è fatta seria e vergognosa, e ha gli occhi che danno tormento e affascinano (“trascìne”). Quando lei lo guarda in faccia, a lui sembra di sognare. Se gli vuole ancora un po’ di bene, come gliene voleva un tempo, non gli deve togliere il sonno e la speranza, non necessariamente di un bacio vero, da amanti, gliene basta anche uno “a pizzichille”, con le labbra si sfiorano appena mentre le mani danno un piccolo pizzicotto sulle due gote. Il ritornello che arricchisce le quattro strofe dà il titolo alla canzone: “Vola, vola, vola…”, è la frase che dava inizio ogni volta al gioco e invitava a dire subito che l’animale che stava per esse nominato volasse o no. Dommarco non può che affidare i suoi versi all’amico Albanese per farglieli musicare, e Albanese li usica. Entrambi sono convinti che si tratta di una canzone molto bella. La presentano al primo Concorso regionale per la festa delle canzoni di Lanciano che, voluta dall’ “Organizzazione Intellettuale d’Abruzzo”, si svolge dal 18 al 19 aprile 1922. La canzone viene inclusa al n. 15 della categoria professionisti con altre venti canzoni (24 sono quelle della categoria dilettanti), contrassegnata con il motto: “Je stenghe appassionate e sembre cante, cusindre se je stesse allegramente” (Sono angosciato e sempre canto, immagina se fossi allegro). La giuria è presieduta dal celebre compositore abruzzese Camillo De Nardis (all'anagrafe: Luca de Nardis; Orsogna, 26 maggio 1857 - Napoli, 5 agosto 1951). Entrambi gli autori rimangono assai delusi, soprattutto Albanese che vede «bocciata» la sua musica, mentre il testo di Dommarco si classifica al sesto posto. Albanese è a Milano quando riceve la notizia. Pensa al titolo del suo testo bocciato e ad alcuni versi con cui Giovanni Pascoli (di cui è appassionato) aveva cercato di alleviare la delusione di Giacomo Puccini dopo il fiasco alla Scala di “Madama Butterfly”, inviandoglieli scritti su una cartolina: “Caro nostro e grande Maestro / la farfallina volerà […] Vola, vola, farfallina / a cui piangeva tanto il cuore / e hai fatto piangere il tuo candore”. Albanese invia al sindaco di Lanciano, l’avvocato Enrico D’Ovidio, un telegramma in cui scrive: “Vola vola vola volerà. Guido Albanese”, poi invita Dommarco a ripresentare la canzone pochi giorni dopo alla 3° Maggiolata abruzzese, che si svolge ad Ortona. Questa volta, in patria, arriva il primo premio, che tocca anche ad un altro brano, un testo dell’atriano Luigi Illuminati musicato da Antonio Di Iorio, “Mare nostre”. “Vola vola vola” viene ripresentata di nuovo pochi giorni dopo, il 18 giugno 1922, alla “Festa delle canzoni” che si svolge a Teramo, al Teatro Comunale, su iniziativa di Tommaso Bruno Stoppa, direttore del “Corriere Abruzzese”. La canzone è la prima del secondo gruppo e il pubblico in delirio ne decreta il trionfo. Arriva il primo posto assoluto, con 249 voti, mentre alla seconda classificata toccano solo 89 voti e alla terza 63. Da quel momento, come aveva telegrafato Dommarco al sindaco di Lanciano, la canzone spicca il volo. Venne bissata cinque volte, poi dopo il trionfo, si mosse il corteo per le vie di Teramo, con i carri che sfilarono lungo Corso San Giorgio, e la gente la cantava "Vola vola vola", tra lo sventolio di fazzoletti, gli applausi e gli evviva. Mentre il Corteo entrava in piazza Garibaldi, cominciò a piovere e la folla trovò riparo sotto il tendone del Circo Equestre Truzzi, che si trovava proprio nei pressi. Mentre la pioggia aumentava d’intensità tutti cantavano a squarciagola: “E vola vola vola…”. La canzone divenne l’inno nazionale abruzzese, specie dopo la consacrazione internazionale arrivata con la conquista del primo posto, su sessanta brani partecipanti, al Festival di Parigi che si svolse il 29-31 maggio 1953, arrangiata dal M° Nello Sigurini. La vittoria diede a “Vola vola vola” un nuovo grande impulso, che la portò ad essere eseguita da numerosi grandi artisti (tra cui Claudio Villa, Gigliola Cinquetti, Rosanna Fratello e Mina) e ad aprirsi la strada ad un grande successo discografico. Solitamente vengono eseguite solo tre strofe, con ripetizione della prima (quella del pavone) e omissione della terza, quella del “hallinàcce”. Solo pochi cori in Abruzzo eseguono la versione integrale a quattro strofe, compresa la terza sul gallinaccio e la seconda del testo originale, quasi del tutto scomparsa, in cui si chiede se a volare sia “la ciamarèlle”, la farfalla. Epppure sarebbe bello non ometterla, perché, telegrafando al sindaco di Lanciano che la sua “Vola vola vola” sarebbe volata, Albanese pensava che lo avrebbe fatto come Pascoli aveva assicurato a Puccini che lo avrebbe fatto la sua Butterfly (termine inglese di farfalla). Non poteva non volare anche nella Notte dei Serpenti.

Vola vola vola... La Notte dei Serpenti, Pescara, 20 luglio 2024

***

“Mare maje” (conosciuto anche con il titolo di “Scura maje” o, in italiano “Lamento di una vedova”) è il più struggente canto popolare abruzzese ed è di autore ignoto. Secondo il folklorista Antonio De Nino (Pratola Peligna, 15 giugno 1833 - Sulmona, 1º marzo 1907) e lo studioso Giorgio Morelli sarebbe di origine medievale e il motivo monodico sarebbe derivato dalla presenza “arbëreshë” nella costa abruzzese dal XV-XVI secolo, così come il canto popolare monodico “Addije addije amore” (noto anche come “Nebbia a la valle” o “Casche la live"), anch’esso di autore ignoto. E’ del diciottesimo secolo la prima vera testimonianza del canto, denominato, con il titolo “Scura mai”, in una pubblicazione di un libro di poemi dialettali a opera di Romualdo Parente, autore scannese del XVIII secolo. Il testo, così come il titolo varia di zona in zona, assumendo di volta in volta i connotati del dialetto del luogo. La versione più lunga è quella scannese di 15 quartine con il ritornello, il testo raccolto da Donatangelo Lupinetti nel 1952, cantata da Giuseppe Gavita "Giuseppillo" da Scanno, grazie alla registrazione di Alan Lomax, è di 9 quartine. Altre versioni sono state raccolte da Antonio De Nino sul giornale napoletano “Giambattista Basile” nel 1883, attribuendo la canzone, di 17 quartine con ritornello, a Sebastiano Mascetta di Colledimacine e criticando le frequenti versioni incomplete e con errori del "pianto della vedova di Scanno" Ai primi del ‘900 venne trascritta una versione con il titolo “La pèchere spirdiute” (tratto dalla seconda strofa del brano) dal poeta e storico locale Luigi Anelli, incisa poi nel 1968 da Antonietta D'Angelantonio per il Coro folkloristico del Vasto. La versione vastese, tra le più comuni, è assai più breve dell'originale scannese, e intitolata "Maramàje", e consta solo di tre quartine più il ritornello. Una celebre incisione del brano fu effettuata dalla Corale "Giuseppe Verdi" di Teramo, diretto dal M° Ennio Vetuschi, con la voce del soprano teramano Leonia Vetuschi. La canzone viene eseguita da una voce accompagnata da una chitarra nel film Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..." (1973) di Lina Wertmüller, con l'arrangiamento di Nino Rota, ispirata alla versione vastese, ma limitata alle sole prime due strofe.

Il brano descrive il senso di abbandono e di dolore di una donna, divenuta vedova, costretta da sola a crescere i figli e ad occuparsi della casa. Numerosissime sono le incisioni del celebre brano. Particolarmente suggestiva è quella della pugliese Maria Mazzotta, una tra le voci più importanti del panorama pugliese e, più in generale, della world music, accompagnata solo da una fisarmonica (le uniche piccole varianti di testo originale più noto di tre strofe sono “pèchere sperdute”, “lu muntune”, “senza case e senza lette”). Lavinia Mancusi, (cantante e polistrumentista romana, collaboratrice di importanti artisti della scena cantautoriale italiana, come Eugenio Bennato, Alessandro Mannarino e Francesco Guccini), accompagnata dalla sua chitarra, da un’altra chitarra e da un mandolino, dà al brano, con la sua voce assai intensa, una particolare sonorità, resa più struggente dal ritmo più accentuato e scandito, con alcune varianti (“mo' me stracce trècce e facce” nella prima strofa, omettendo la seconda strofa). Notevole è l’esecuzione del brano di Max Gazzè con l’Orchestra popolare del saltarello avvenuta a Pescara allo Stadio del Mare il 23 agosto 2023. Predominanti sono le voci femminile in tutte e tre le strofe, la prima cantata con un ritmo lento, poi ripetuta con un ritmo accelerato che richiama sonorità balcaniche e impronta di sé le successive altre due strofe, che non hanno variazioni testuali rispetto all’originale. Altrettanto assai ritmate e con sonorità balcaniche risultano altre versioni dell’Orchestra popolare del Saltarello, in cui viene omessa la terza strofa, e che non risultano a me personalmente gradite perché perdono l’atmosfera sacra e commovente del lamento di una vedova e fanno diventare il brano un frenetico sabba che sa troppo di allegria, anziché risultare doloroso, come invece avviene (a volte anche troppo) nelle esecuzioni della maggior parte dei cori abruzzesi, che si affidano ad una “lettura” assai più lenta ed ad una “recitazione scenica” molto più misurata. Bella l’interpretazione di Daniela Del Monte, ma caratterizzata da una esagerata serie di variazioni testuali (alcune quasi senza alcun rapporto con il testo originale) e nel video con riprese mediante droni di paesaggi abruzzesi mozzafiato, ma che non c’entrano nulla con un lamento vedovile. Stupenda è l’esecuzione, sempre con arrangiamento di Nino Rota, da Maria Kostraki, soprano, greca, che con una voce di grande fascino dà al brano una sonorità ineguagliabile oltre a risultare perfetta nella dizione, senza sbavature di pronuncia, difetto in cui incorrono molti interpreti. C’è un’unica variante: il secondo verso della terza strofa dice: “Mo’ so sole e abbaandunate”. Tantissisme cone le interpretazioni, più o meno felici, alcune insopportabili e inascoltabili, altre entusiasmanti. Nella prima edizione della Notte dei Serpenti il brano venne eseguito da Giusy Ferreri con alcune piccole variazioni (omettendo il secondo verso della terza strofa: “Mo’ songhe senza recette”). Nella seconda edizione dle concerto Melozzi ha affidato il brano al siciliano Giovanni Caccamo, scoperto da Franco Battiato e lanciato dal Festival di Sanremo del 2015, ma Melozzi, che lo ama molto, lo ha affiancato accompagnandosi con la chitarra ottocentesca ereditata dal nonno e da lui suonata magistralmente. Del brano sono state eseguite sole le prime due strofe, con arrangiamento pop che lo stesso Melozzi ha curato molto ed è risultato assai felice perché ha conservato tutta la magia e il carattere del brano originale, che è un canto dell’amore perduto. Ultima annotazione: “Màra” in dialetto abruzzese è un aggettivo che significa “misero”, “tristo”, (“mara mè” = misero me; (“mar’a vvù” = poveri voi; “mar’a hesse” = povero lui). Il termine deriva dal latino “moerens”, participio presente di “moereo”, che significa triste, afflitto, mesto, addolorato al punto di piangere, da cui deriva pure il francese “marri”, che ha identico significato (desolato, costernato, dispiaciuto).

***

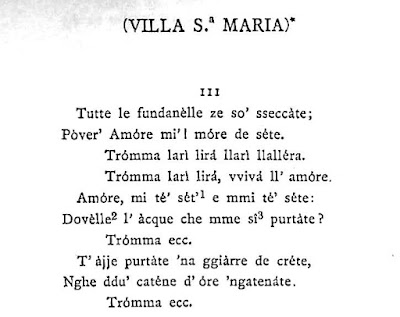

TUTTE LE FUNDANELLE della NOTTE DEI SERPENTI

Come spiega il libretto che accompagna il cd della Notte dei Serpenti prima edizione del 2023, il brano anonimo TUTTE LE FUNDANELLE ha avuto diverse versioni e armonizzazioni. Il testo originale è composto di sole tre strofe ed è rimasto sostanzialmente immutato, identico a quello diffusosi a metà ottocento forse nella zona di Ortona a Mare e a quello raccolto “sul campo” da Gennaro Finamore e pubblicato nel 1880, attribuito all’area di Villa Santa Maria (sempre in provincia di Chieti). Nella prima strofa l’innamorato esprime il suo dolore per la sete dell’amata, visto che le fontanelle si sono tutte seccate, nella seconda l’amata chiede all’innamorato di darle da bere l’acqua che lui le ha portato, nella terza ed ultima strofa l’innamorato porge la giara all’amata, dicendole che gliel’ha portata in una giara di creta con due catene dorate. Per adattarla ad un’armonizzazione moderna e poppeggiante, e soprattutto più lunga, di durata temporale pari ad un brano contemporaneo, non limitato ad un breve spunto ispirativo, il maestro Enrico Melozzi ha pensato di inserire due strofe addizionali. Sono così nate altre due strofe, in cui, mantenendo l‘ispirazione originale, “il racconto” di un incontro d’amore (perché tale è) prosegue: l’innamorato dice all’amata che adesso la sua boccuccia è fresca, perché ha bevuto l’acqua che lui le ha portato, ma adesso è lui che “si danna” per l’arsura della sua bocca, e morirà certamente di sete se lei non rinfrescherà le sue labbra con i baci, che tuttavia non chiede esplicitamente, lasciando la richiesta solamente accennata e da intuire. Rimane intatto il ritornello originale, riportato anche da Finamore. Nelle immagini: la pagina 21 del libretto che accompagna il cd della Notte dei Serpenti 2023 e la trascrizione delle tre strofe originali raccolte da Gennaro Finamore a Villa Santa Maria e pubblicate nel 1880.

***

La capamarite

“La capamarite” è la versione abruzzese di un altro celebre brano che circola fin dai tempi antichi nelle province meridionali del Regno di Napoli, questa volta partita non da Napoli, come “Cicerenella”, ma dalla Sicilia, con il titolo “Cc'è la luna 'n menzu ô mari”, ma assurta ad una popolarità mondiale. Tradizionalmente eseguita come una vivace tarantella in 6/8, i testi umoristici (in più versioni) sono incentrati su uno scambio tra una madre e la figlia, che si interrogano su chi possa essere il miglior potenziale marito per quest'ultima, in un crescendo di allusioni comiche e sessuali: tutti i mestieri citati infatti utilizzano attrezzi che alludono al pene (un coltello, un pesce, ecc.) e la preoccupazione della figlia, sempre assai indecisa, è che essi possano essere utilizzati dal marito (se gli dovesse prendere la fantasia) per colpirla una volta sposata. Musica e testi parzialmente correlabili alla canzone apparvero già nel 1835 nel brano di opera comica “La danza” di Gioachino Rossini e Carlo Pepoli e nel 1871 ne circolavano in Italia versioni popolari con testi più osceni. Nel 1927 per la prima volta il brano fu arrangiato e registrato dalla Brunswick Records di Nuova York in una versione del marinaio siciliano Paolo Citorello (a volte citato come Citorella o Citarella), con il Trio Sciascia, di cui un tribunale americano confermò il copyright nel 1928 con il titolo “Luna mezzomare”. Successivamente ne sono state realizzate numerose cover, tante da non potersi contare. Dalla prima registrazione nel 1927, la canzone acquisì notorietà e si diffuse con diversi titoli e testi, sia in inglese sia in diverse varianti dell'italiano. Le registrazioni di successo negli Stati Uniti includono Oh! Ma-Ma! di Rudy Vallée del 1938, e “Lazy Mary” di Lou Monte del 1958, inizialmente bandita dalle trasmissioni britanniche per insinuazioni indesiderate, ma suonata in quasi tutte le partite casalinghe dei New York Mets (con lo stadio pieno di famiglie) dalla metà degli anni '90, in quanto risultò vincitrice di un sondaggio tra i fan. Spesso eseguita ai ricevimenti nuziali italo-americani ed in altre occasioni festive, la canzone nel 1972 come tale venne inserita nella scena di apertura del film “Il Padrino”.

Nella versione di Paolo Citorello, in siciliano, i mestieri citati sono: un pisciaiolu (che la figlia teme possa prenderla a pesci in faccia (“pisciculia”), un “muratori” (e la figlia teme che possa essere presa a colpi di cazzuola (cazolia). Di Roberto Alagna, tenore francese con cittadinanza italiana, nato il 7 giugno 1963, circolano diverse versioni, con citati mestieri diversi in ogni versione: “lu barberi”, “u falegnami”, uno “scafaro”, uno “scarparu”, uno zappatore (“zappunaru”), un pesciaiolo (pisciarolu”), e un ortolano (‘nzalataru), temuti perché, se piglia loro la fantasia, possono prendere rispettivamente la moglie una volta sposata a colpi di rasoio e “rasuliare”, a colpi di “scafuna” e perciò “scapuliare”, a colpi di pialla (“chianozzu”), cioè “chianuzzuliare”, a colpi di martello (“marteddu”), cioè “martidddiare”, a colpi di zappe, cioè “zappuliare”, a colpi di pesce, e cioè “pisciuliare”, e, infine, a colpi di citriolo, e cioè “citruliare”. In qualcuna delle versio di Anagna è presente il verso “O mammà, pisci frittu e baccalà”, che ha dato un grande successo alla versione italo-americana di Lou Monte. In altre versioni di Alagna, in cui non è la figlia, ma la madre a parlare e a dire di tenere ciò che il marito dlela figlia potrebbe fare con il principale attrezzo del suo mestiere, compare un macellaio (“u macillaiu”) e in questo caso tiene sempre in mano la salsiccia (“sasizza”) con cui potrebbe “sasizziare” la “figlia mia”. Nella lunghissima versione di Lou Monte, metà in italiano e metà in americano, è la madre che dubita dei mestieri via via citati, che sono il pesciaiolo, che potrebbe “pesculiare” (prende colpi di pesce) “la figghiuzza mia”, un poliziotto, che potrebbe con la “scuppetta” “scuppettare” la donna, un pompiere, che avrebbe sempre avere la pompa on mano e con quella “pomperiare” la moglie

La versione abruzzese si basa su una trascrizione di Ettore Montanaro (Francavilla al mare, 22 febbraio 1888-Roma, 28 gennaio 1962), musicista, compositore e direttore d’orchestra, elaborazione per il coro e strumentale di Carlo Mantini, compositore e direttore di coro, al quale si deve, essendo aquilano, l’inserimento di termini dialettali aquilani, come “’j’aresaie la fantasie” (gli risale la fantasia) e il “Zzà, zzà, zzà” che precede il brano e chiude ognuna delle tre strofe, nella prima delle quali il mestiere è “lu sarturille” che però tiene sempre in mano l’ago e la figlia (è lei che parla alla madre rifiutando la sua proposta) teme che possa subire colpi di ago (“jacàte”), nella seconda è “lu muratore”, che tiene sempre in mano “la cucchiara” e quindi potrebbe dare le “cucchiarète”, nella terza “lu scarparelle”, che tiene sempre in mano “la subbie” (la lesina), e quindi potrebbe e colpire con quella (“li subbiète”). Nella versione della Notte dei Serpenti, elaborata a armonizzata da Enrico Melozzi queste tre strofe vengono integralmente conservate, ma vengono aggiunte altre tre strofe, in cui ai tre mestieri citati vengono aggiunte tre professioni: l’avvocato, che potrebbe dare colpi con le carte (“li cartate”), il professore, che con la sua bacchetta potrebbe dare bacchettate e infine il suonatore, che potrebbe dare colpi con la sua chitarra (le chitarrate).

Come scritto sul libretto che accompagna il cd della prima edizione della Notte dei Serpenti (2023) “Li misciarule” è un canto popolare anonimo che scandisce mese per mese tutto l’anno,come seguendoli sul calendario. In ogni casa, specie in campagna, pendeva al muro un calendario lunario, il più noto il “Barbanera di Foligno” (celebre almanacco stampato per la prima volta a Foligno intorno alla metà del Settecento), dove per ciascun mese venivano riportati i più comuni lavori agricoli da fare e un proverbio che aveva un qualche riferimento alla stagione e alle condizioni usuali di vita. Il canto deve essere stato prodotto in un contesto certamente rurale, ma si ignora la località esatta dove sia sorto. Quel che si sa è che è rimasto non solo noto, ma addirittura cantato, a Cerqueto di Fano Adriano, dove lunedì 3 gennaio 1983 venne raccolto e registrato dai ricercatori Maurizio Anselmi e Nicola Jobbi dalla viva voce di un anziano di nome Antonio Leonardi (durata 2.15), riportato parzialmente nel “fondo Anselmi” dell’Archivio Sonoro Abruzzo. “Li Misciarule” (o “Canto dei mesi”) testimonia la permanenza nella memoria collettiva di una forma rituale drammatizzata in passato rappresentata a Cerqueto. La registrazione testimonia in maniera inequivoca il secondo verso riferito al mese di gennaio, che dice: “li povere lemanùcce tra lu sorge e lu mastrucce”. Non si capisce, perciò, come mai alcuni cerquetani contemporanei insistano a cantare (e a difendere) un testo diverso: “li povere lemanùcce tra lu sorghe e lu mastrucce”. Essi insistono nel dire che il testo originale dicesse non “sorge”, ma “sorghe”, intendendo con questo termine il sorgo, (Sorghum vulgare Pers, sin. Sorghum bicolor L. Moench), o anche saggina, una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee. Non si capisce, però, che cosa c’entri il sorgo con il mese di gennaio, considerato che il mese ottimale per la semina è il mese di maggio, la fioritura a luglio e lo stadio di maturità-raccolta non si raggiunge prima del 15 ottobre. Nel testo, sbagliato, (spesso i testi vengono variati per semplice errore e inconsapevolezza) non si spiega poi il significato del termine “mastrucce”, che si spiega benissimo, invece, nel testo musicato da Franco Palumbo, in arte Roppoppò il cantastorie (che lo ha eseguito magistralmente nella seconda edizione della Notte dei Serpenti, su splendido arrangiamento di Enrico Melozzi). Infatti “lu mastrucce” (come riportato anche da Gennaro Finamore nel suo “Vocabolario dell’uso abruzzese”, 1880) è la trappola per topi, termine derivato dal napoletano, ma ancora prima dal latino “Mactrilla” e detto anche, sempre in napoletano “mastrille”. Con questa considerazione la “disputa”, se mai abbia avuto un senso, si deve ritenere definitivamente conclusa, con buona pace di chi continua a cantare un testo errato.

***

***

I dialetti abruzzesi

Uno dei meriti non secondari della Notte dei Serpenti è di aver risvegliato l’interesse e l’amore (oltre che la fierezza) del nostro dialetto, il dialetto abruzzese, uno dei dialetti appartenenti al gruppo linguistico meridionale intermedio, cui si riallaccia anche la lingua napoletana, e che Ernesto Giammarco suddivideva in tre gruppi: 1. il teramano, con epicentro Teramo, ed esteso in gran parte della sua provincia (con i centri principali di Giulianova ed Atri), fatta eccezione per gran parte della Val Vibrata, dove prevalgono dialetti di transizione con quello ascolano; 2. il pennese (o "vestino"), con epicentro Penne ed esteso nell’area vestina; 3. il vastese, con epicentro Vasto, i suoi dintorni e l’entroterra, con estensione fino al confine con l’area settentrionale molisana. Tenendo conto della storia e della suddivisione tra i tre Abruzzi (l’Abruzzo veniva chiamato gli Abruzzi proprio perché ne erano tre): Abruzzo Ultra I (provincia teramana), Abruzzo Ultra II (provincia dell’Aquila) e Abruzzo Citra (Chieti), possiamo individuare tre aree dialettali corrispondenti a ciascuno dei tre Abruzzi: 1. teramano; 2. abruzzese orientale adriatico; 3. abruzzese occidentale. Non è facile dire quale dialetto sia il più antico, certamente è facile dire quali sono i meno moderni, essendo alcuni nati e sviluppatisi storicamente con la crescita di alcune città di riferimento: Pescara e Lanciano, in cui si sono rispettivamente affermati il dialetto pescarese e il dialetto lancianese. Il primo con l’esplosione demografica della città di Pescara (che prima era solo un bagno penale collegato ad una fortezza) e con la conquista di una importanza politica ed economica (con la formazione della provincia di Pescara conseguita con la sottrazione di molti comuni della provincia teramana) ha conosciuto una tale diffusione da poter addirittura aspirare a porsi, soprattutto nei media, non solo come dialetto dominante, ma quasi come una koinè, cioè un dialetto comune rappresentativo dell’intera regione. Non si può dire quali dei tre dialetti primari, il teramano, l’abruzzese orientale adriatico (oggi definibile come pescarese-teatino) e l’abruzzese occidentale (l’aquilano) sia il più antico. Tra i dialetti abruzzesi scritti, il primato è da attribuire a quello aquilano, usato nei versi della sua “Chronica” da Buccio di Ranallo (1294 circa-1363). Più controversa è la questione riguardo ai dialetti parlati, che essendo appunto parlati, non hanno lasciato traccia di sé, si può procedere solo per via indiziaria e un indizio significativo è che il dialetto teramano è quello che ha conservato, rispetto agli altri, il maggior numero di etimi e lemmi derivanti dal latino (oltre ad affinità fonetiche, morfologiche, sintattiche e lessicali), nel processo storico evolutivo dei dialetti che è stato parallelo al processo di standardizzazione e di fissazione dell’italiano a partire alla separazione dal latino parlato (non scritto) nel medioevo. Giuseppe Savini scrive della “diretta e pura discendenza” del dialetto teramano dal latino, arrivando a dire che non doveva essere tanto diverso da esso il dialetto che parlavano i teramani ai tempi dell’Impero Romano, quando Teramo aveva un anfiteatro e un teatro l’uno accanto all’altro e poco distanti le terme. Del dialetto teramano, Savini scrive che fu “il più tenace nel serbare le forme e le voci latine”, che conservò, a guisa di una chiocciola, in mezzo ai suoi colli e alle sue valli, immobili e invariate, durante le invasioni barbariche, che tra l’altro furono rare e brevissime nel territorio teramano, meno che nelle altre parti dei tre Abruzzi, rimanendo sostanzialmente immobile e invariato in mezzo a tutti gli assalti che modificarono gli altri dialetti latini nell’evoluzione che si verificò quando l’italiano trovò una sua stabilità. Mantenne intatti i suoi suoni, le sue forme e le sue voci e ne è la prova il fatto che pochissime sono le voci germaniche, che passarono anche nella lingua generale italiana, fatta eccezione per alcune parole longobarde, di gran lunga più numerose negli altri dialetti abruzzesi (basta pensare al toponimo Fara). Savini associa il dialetto teramano alla figura di un polipo: le visceri sono latine, classico e popolare, la scorza è abruzzese, due zampe una napoletana e una toscana, un’altra più corta marchigiana, un’altra più corta romana, altre due piccoline, di quasi eguale grandezza, francese e spagnola (derivate dalle due dominazioni). Savini critica chi, volendo ridurre ad un solo tipo il dialetto abruzzese, mette alla rinfusa i dialetti delle tre province, l’aquilano, il teramano e il chietino, credendo che, siccome fanno parte di una sola regione, i loro dialetti siano perfettamente simili fra loro.

***

I canti e le cantatrici abruzzesi secondo Gennaro Finamore

Enrico Melozzi quando dice che per la prossima edizione della Notte dei Serpenti vorrebbe un coro tutto femminile non dice cosa “aliena” dalla tradizione dei canti abruzzesi, che un tempo vedevano protagoniste soprattutto le donne, “le cantatrici”, in una società matriarcale, in cui la donna era il perno della più antica istituzione sociale, la famiglia. Gli uomini erano soltanto forza lavoro, in famiglia era la donna che governava, amministrava, dettava regole e norme, anche alle nuore che a mano a mano entravano a far parte del sodalizio, alle quali attribuiva una precisa gerarchia dettata dalla priorità temporale: contava di più la nuora che era arrivata in casa prima. Era la donna che “tramava” per allacciare rapporti al fine di accasare le figlie, di dare buone mogli ai mariti, era la donna, “la matriarca”, quella che stabiliva i ruoli di ciascuno degli altri componenti della famiglia, che spesso teneva chiusi a chiave i cassetti dove venivano conservati sale, zucchero e pasta, tenendone la chiave nel proprio reggipetto. Erano le donne che intonavano i canti della mietitura o della vendemmia o il canto delle prefiche, che piangevano i morti altrui. Sulle “cantatrici” e sui canti abruzzesi rileggiamo quanto scriveva nel 1880 Gennaro Finamore. A quello che dice non c’è bisogno di aggiungere altro,:

“Le nostre contadine sono cantatrici indefesse. Cantano presso la culla e presso la tomba, in casa e all’aperto, lavorando, tacendo, pensando. Laboriosissime, frugali, bevono acqua, e s’inebriano di canto. Direbbesi che la prosa sia l’eccezione della loro vita: che serva a posare in terra quanto è mestieri; e il canto l’ala che batte continuo a sollevarne l’anima dalla misera realtà. Nondimeno, sono restie a dettare i loro canti; quasi che un senso di pudore le trattenesse dallo scoprire a’ profani la parte più gelosa ed intima di se medesime. Mediocremente poeta, e più trovatore, dell’onda di poesia comune, nazionale, antica, prende anch' esso il nostro popolo la sua parte, ed a suo modo […] Più che la parola, noi si bada al canto: questa universale parola del sentimento, con la quale anche l’intelletto meno svolto si riflette, ricerca ed agita il fondo infinito dell’anima, e sente il Dio che è il nucleo e la periferia del suo essere. E sono dolente di non poter riprodurre le principali melodie, che a’ nostri canti usa sposare; le quali sono bellissime, e non si può sentirle senza provare una commozione profonda. Il popolo non si stacca mai o interamente mai dal suo passato e dal primo periodo della vita: dalla vita del sentimento e dell' affetto. Que’ suoi cori, quegli accordi per lo più in tono minore, quelle cantilene d’ordinario poetiche, sol di rado briose, che nella bella stagione senti risuonare pe’ campi insieme al gorgheggio degli uccelli, o ne’ silenzi delle calme e sere notti di autunno, ti risvegliano nell’anima gli echi di una età lontana, ti ravvivano le memorie della primavera della vita, quando il nostro cuore era all’unisono del cuore del popolo; quando ogni canto era per noi una voce di amore, e il bocciuolo del nostro essere si schiudeva al caldo de’ baci della madre. E pensare che quei canti sorgono dal petto di povera gente, che si sfama (quando si sfama) Iddio sa come, e dorme sulla paglia! Ma, come per la rondine è indifferente appiccare il nido sotto la gronda della reggia o del tugurio, perché il suo mondo è il suo nido, il mondo del popolo è la famiglia; quivi il centro de’ suoi affetti e il luogo dell’anima sua. […] “Canzòne” è il nome generico de’ nostri canti, “Stanzia” o “Strofa” il nome dell’ottava e della sestina. “Stanziòla” o “Strofètta”, della quartina e del distico. Per antonomasia. “Canzungìna” è il canto religioso. Quando si canta la serenata, la canzone è chiusa da una “partenza”: due versi rimati od assonanti. Abbiamo qualcosa come gli Stornelli toscani; però senza l’innovazione enfatica; e si cantano, parimenti, alternando, sovente, con arietta intercalate briosa. [...] Le canzoni a sfogo di corruccio portano il nome di “Sospetti” (Suspètte). Sono per lo più bottoni roventi, e non raramente fan correre le fucilate e il coltello. In tutte le nostre canzoni ricorre spesso la parola “Amore”, che vale amante od amata e corrisponde al toscano Damo o Dama”.

***

La partenza “dillirosa” (dolorosa) e patetica. Alla ricerca della versione più antica o un “mosaico”?

“La fija me”, il celebre brano anonimo che Enrico Melozzi ha portato sia nella prima che nella seconda edizione della Notte dei Serpenti, con una armonizzazione pop trascinante, rientra nel genere dei “canti nuziali” della musica popolare abruzzese e di altre province ex napoletane. Il testo riporta le parole di una madre che vanta tutti i meriti e le virtù della figlia che va in sposa, con un tono che è al tempo stesso di dolore per il distacco della figlia che lascia la casa paterna e se ne va, ma di gioia perché la figlia fa un bel matrimonio, se si può permettere di partire con l’accompagnamento della banda. Ricorrono, perciò, solo pochi elementi di altri canti nuziali appartenenti al sottogenere della “partenza dillirosa” (partenza dolorosa), in cui si trovano note più dolenti e più tendenti al pianto e al rammarico. Giuseppe Profeta nel capitolo XIV del suo “Canti nuziali nel folklore italiano” (Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1965), li chiama “testi della partenza patetica”. Quelli abruzzesi li ha raccolti in varie località della regione: nel teramano (Bisenti, Arsita, Castiglione Messer Raimondo, Penne, Isola del Gran Sasso, Castel Castagna, Cellino Attanasio), nel pescarese e nel chietino (Acquaviva, Tavenna, San Felice, Collecorvino, Tollo, Caslincontrada, Pianella, Palena, Lanciano, Casoli, Loreto Aprutino, Casacanditella, Francavilla, Moscufo) e fuori regione a Montefiascone, nel viterbese, a Rotello, nel Molise. Tutte le versioni sembravano risalire alla seconda metà dell’Ottocento.

Tutti i canti della “partenza patetica”, benché abbiano testi dissimili (ma non troppo) hanno concetti, sentimenti ed espressioni comuni, ma ovviamente resi con vocaboli dialettali un po’ diversi tra loro e a volte solo con piccole varianti fonetiche. Questo fa pensare, come ipotizza Profeta, che si tratti di testi tutti derivati, e localmente modificati, da un canto originario, infatti sono presenti l’esortazione alla sposa a ordinare il corredo per partire verso la nuova casa (i primi quattro versi della maggior parte delle versioni arcaiche e di molte altre più recenti), il motivo della ineluttabilità del destino e quello del pianto della casa (seconda quartina della versione di Pianella, di Loreto, di Francavilla, di una delle versione di Penne), il motivo dell’inginocchiarsi e della richiesta di perdono (versione di Lanciano, Pianella, Casoli, Casacaditella e una delle versioni di Penne), il volgersi della sposa con frasi nostalgiche (Pianella, Palena, Lanciano, Casoli). Questi motivi sono i più arcaici e costituiscono il repertorio fondamentale, più o meno modificato nella varie versioni locali. Profeta si chiedeva se fosse possibile “ricostruire” il canto originale, quello dal quale erano derivate tutte la varianti nelle varie località dove era rimasto, cantato con le varie declinazioni dialettali zona per zona, quelle meglio conservate. La sua risposta era negativa, in linea teorica, ma poi sul piano pratico, ne tentava una, che aveva un unico difetto, di essere espressa non in dialetto, ma in lingua italiana. Ora io mi chiedo: sarebbe possibile tentarne oggi una “ri-costruzione” in dialetto, facendone risultare quello che Profeta chiamava “un mosaico” che avrebbe potuto essere considerato “una lontana e vaga immagine del canto originario”? Inutile dire che l’operazione risulta tentatrice, anche se poi si tratterebbe di dare al “mosaico” una veste musicale. Ma anche questa difficoltà sarebbe superabile in parte, perché Profeta nel suo libro riporta gli spartiti delle primissime parti delle due partenze di Bisenti, della partenza di Collecorvino e di quella di Moscufo. Esse potrebbero essere da guida alla veste musicale da dare al “mosaico”, abbandonando definitivamente la ricerca del testo più arcaico, quello originario dal quale erano derivate le varie versioni. A questa Profeta anelava, ma la considerava impresa impossibile, tuttavia non del tutto, tanto che ci provava ad individuarla, facendo confronti. Ipotizzava che fosse la versione di Palena, nella quale, però, mancava il motivo del perdono, che invece sembrava essere certamente arcaico e occupava larga parte nella versione di Lanciano. A sostegno della ipotesi che quella di Palena fosse la versione più antica, Profeta segnalava il fatto che essa sembrava avere una propaggine in Basilicata, abbastanza bene conservata nella forma e nel contenuto dopo circa un secolo.

Dunque? Si prende la versione di Palena, integralmente, ritenendola la più antica? Però manca il motivo del perdono. Allora lo si introduce prendendolo dalla versione di Lanciano, dove occupa tanto spazio? Sempre un mosaico si avrebbe. Forse converrebbe puntare su un “mosaico” più ampio, attingendo anche dalle altre versioni, senza omettere nessuno dei “motivi” sopra segnalati.

Riporto, comunque, le quattro versioni di cui Profeta pubblica anche la primissima parte degli spartiti: la versione denominata Bisenti 1 (raccolta da lui nel 1962); la versione denominata Bisenti 2 (assai più lunga, di ben 56 versi); la versione di Collecorvino e la versione di Moscufo.

***

Nessun commento:

Posta un commento